近日,一则关于中国篮球新星杨瀚森的新闻引发广泛关注——其专职翻译刘禹铖(英文名Chris)已不再局限于翻译工作,而是正式进入波特兰开拓者队教练组,承担更多专业职责。这一职业转型被媒体称为"最励志的翻译逆袭"。

据知名篮球媒体人管维佳、殳海在《体坛篮球秀》节目中透露,刘禹铖的转型并非偶然。这位非篮球专业出身的翻译,凭借出色的语言能力和积极主动的工作态度,逐渐获得教练组认可。从训练场上的球童工作到战术翻译,再到参与球员中文教学,其职责范围不断扩大。

这一消息引发球迷热烈讨论。有网友指出:"在开拓者训练视频中,经常能看到Chris为克林根等球员捡球、递水,这些超出翻译职责的工作,正是他获得教练组信任的关键。"前骑士随队记者鲍仁君则谨慎表示:"根据美国职场经验,'进入教练组'的描述可能略显夸张,更准确的说法是承担部分教练组工作。"

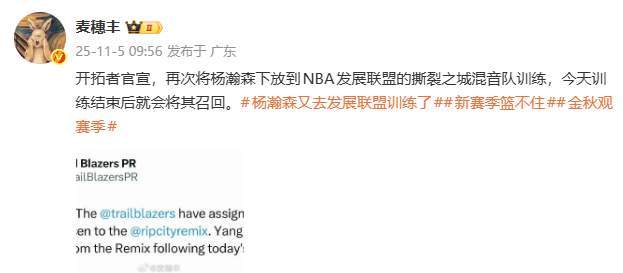

对比刘禹铖的职业突破,杨瀚森的NBA发展轨迹则引发担忧。11月5日,开拓者再次将其下放至发展联盟进行特训,当日训练结束后召回。这种"下放-召回"的循环模式,暴露出新秀球员在身体对抗和战术理解方面的不足。球队管理层明确表示:下放旨在强化体能训练,召回则是为了学习战术体系。

球迷对此展开两极讨论。支持者认为:"是金子总会发光,Chris的案例证明非专业背景也能在NBA立足。"但也有声音担忧:"千万别出现翻译留下,球员回来的尴尬局面。"这种对比折射出职业体育的残酷现实——角色球员需要比核心球员付出更多努力才能站稳脚跟。

从翻译到教练组成员的蜕变,刘禹铖的案例为体育行业从业者提供了新思路。在专业能力之外,跨文化沟通能力、主动服务意识同样重要。而杨瀚森的经历则提醒年轻球员:NBA赛场不仅考验球技,更考验综合职业素养。这种双重叙事,恰是当代职业体育的生动写照。