1962年1月25日傍晚,中南海勤政殿内灯火通明。一场特殊的春节慰问宴会上,毛主席突然转向被特赦仅三年的末代皇帝溥仪,以轻松口吻问道:“溥仪同志,今天有没有把那方传说中的宝贝带来?”这句话瞬间将全场目光聚焦,原本温馨的团圆宴,因这句玩笑话成为近代史上耐人寻味的历史片段。溥仪端坐席间,稍显局促地抿了口茶,低声回应:“主席,我也一直在找,可真不知道它的下落。”简短回答让现场响起此起彼伏的惊叹声。

席间气氛先是一紧,随即转为好奇。毛主席放下筷子,微微颔首道:“那可是二十多代皇帝视若命根子的东西,说不见就不见了?”章士钊、胡乔木等人交头接耳,谁也想不到象征皇权的玉玺竟断送在溥仪手中。宴会继续进行,热气腾腾的菜肴却遮不住众人的探究之心。溥仪沉吟片刻,将视线投向窗外昏黄灯影,声音带着歉意:“1924年冯玉祥赶我出宫,只给两个时辰收拾行李。慌乱间,我只顾抬走几箱首饰,玉玺忘在了乾清宫。”这一句,将时间钉在了民国十三年深秋的北平。

当年秋夜,紫禁城外冷风呼啸。冯玉祥的卫兵不断催促:“快走,别磨蹭!”溥仪母子手忙脚乱,随身携带的多是金银细软。随着宫门轰然关闭,帝制符号连同那块玉玺,被永远甩进了历史尘埃。这段经历不仅改变了溥仪的命运,也让传国玉玺的踪迹成为未解之谜。

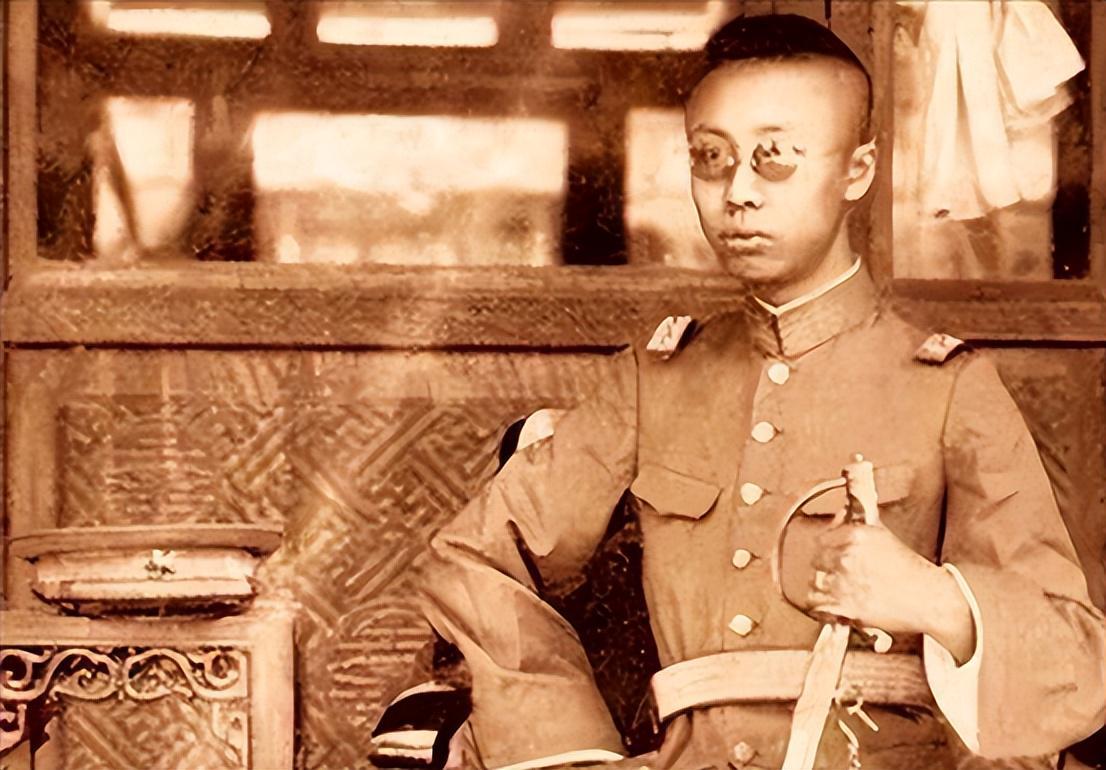

有趣的是,第二年日本关东军便盯上了这顶“皇帝帽”。为让傀儡政权更具合法性,日本人询问溥仪需要什么,他开出的首要条件竟是“找回传国玉玺”。尽管口头答应得利索,行动却毫无进展。在伪满洲国时期,玉玺成为政治烟雾弹,只闻其声,不见其影。这段历史折射出溥仪在复杂政治环境中的无奈与挣扎。

1932年至1945年间,日本人在东北种植罂粟、掠夺资源,溥仪被推来搡去。期间他托人多方打探玉玺下落,甚至惊动苏州古玩界,却始终没有真凭实据。有藏家曾放风:“真品若在民间,早被军阀换成枪炮了。”这句话道出了乱世中文物难以保全的现实。

1945年8月日本投降后,苏军在长春将溥仪押往伯力。在驶向远东的列车上,他仍在翻找行李箱,试图确认玉玺是否遗漏。铁轨晃动中,箱内空空如也,他彻底死心。随后五年,他在哈巴罗夫斯克战犯收容所体验了冰天雪地的纪律生活,这段经历成为他人生的重要转折点。

1950年8月,中国代表团赴莫斯科交接战犯,溥仪被移交回国后送往抚顺战犯管理所。这里没有锦衣华服,只有号衣、草席和需要自理的生活。最初他连铺床都会出错,更不会穿带纽扣的劳动布。监管干部记录下他的窘态,成为思想教育的生动教材。这段改造经历彻底颠覆了他的世界观。

在抚顺期间,溥仪研读《联共党史》《论持久战》,从“圣旨”改读“历史唯物主义”。每天八小时劳动中,他糊纸盒、种蔬菜,偶尔还需为战犯演讲现身说法。这种颠覆式的改造逐渐拆解了他的心理防线,为他重新融入社会奠定了基础。

1959年4月,第一批改造合格的战犯获特赦。经中央批准的名单中,溥仪的名字赫然在列。离开抚顺那天,警卫回忆:“溥仪把被子叠得比部队条令还方正,说要‘正式告别旧日的自己’。”随后他被安排在北京植物园当园艺学徒,开始拿工资、学技术,与普通职工享受同等待遇。

三年后的春节前夕,毛主席为给这些特殊改造对象精神鼓励,经周总理提议举办了这场小规模宴会。考虑到溥仪的拘谨,主席特意点了湖南坛子辣椒,想让他“出出汗,心里就敞亮了”。这个细节体现了领袖对历史人物的关怀与智慧。

席间一阵笑闹后,玉玺话题被轻轻放下。毛主席挥手说道:“封建社会都翻篇了,哪怕真找着,也就一块石头。技术员手里的扳手、老师手中的粉笔、工人握着的钢钳,比它有用多了。”这句话让所有担心功名利禄的人瞬间明白了时代坐标,彰显了新中国的价值取向。

酒过三巡,主席忽然关心起溥仪的婚事:“后半辈子该有个伴,普通日子也能像这桌菜一样热热乎乎。”同年四月,经组织牵线,溥仪与护士李淑贤登记结婚。两人同住东城区两居室,骑自行车上班,买油盐需凭票。邻居回忆:“溥仪喜欢修剪月季,下班常带菜叶回家做饺子馅。”这段平凡生活展现了他彻底融入新社会的转变。

遗憾的是,繁重透析没能留住他的生命。1967年10月17日凌晨,协和医院病房的灯亮了一夜,末代皇帝在尿毒症并发感染中结束了复杂的一生,享年五十一岁。李淑贤整理遗物时,只找到几册植物笔记、一枚劳模奖章和一件旧中山装,至于玉玺,依旧杳无踪影。

历史资料推测,清宫搬迁混乱叠加军阀搜刮,玉玺极可能已被分解熔金或流入海外暗市。无论结局如何,它已不再左右任何政权。正如宴会上那句“就算找回,也只是块石头”,新旧时代的分界被清晰地写在了普通人的日历上,这段历史见证了中国社会的深刻变革。