作者 | 李大为 来源 | 互联网品牌官

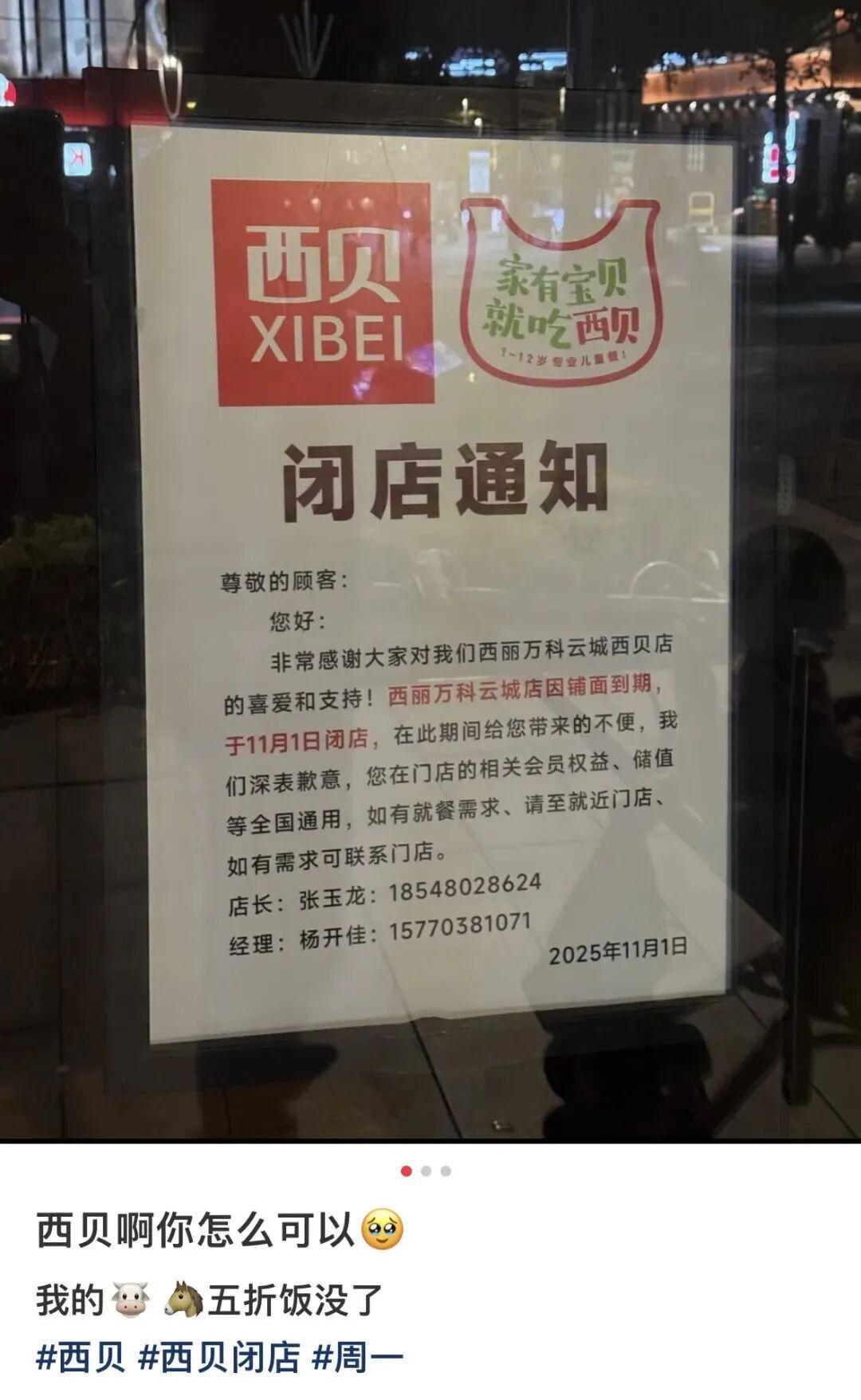

11月初,深圳西丽万科云城的西贝门店悄然贴出了闭店通知,与此同时,北京、上海的部分门店却依旧人头攒动,排队景象再现。西贝,这个曾一度风靡全国的餐饮品牌,如今正经历着“冰火两重天”的尴尬境地。

回溯往昔,西贝曾是不少中产家庭用餐的首选之地。红色门头下,羊肉的香气常年飘散,家长们为了那公认的“儿童餐安全”,不惜排队半小时。全国370家门店,全年接待量高达3766万人次,门店扩张即火爆,似乎成了西贝的常态。

然而,时过境迁,如今商场里的西贝早已没了往日的热闹景象。

南京一家经营了7年的老店,闭店公告上竟将“弘阳广场”错写为“弘扬广场”,仓促之感扑面而来;汕头万象城店先是以“设备检修”为由暂停营业,次日后厨便已搬空,只剩“儿童餐专区”的残留贴纸;即便是西贝的发源地呼和浩特,也一次性关闭了3家门店,员工透露“每月亏损十几万,实在撑不下去”,而官方仅以“规划调整”含糊回应。

有人将西贝的闭店归咎于罗永浩当年的批评,但这并非根本原因。西贝的困境,实则是多重危机累积的结果,其中预制菜风波引发的“储值卡挤兑”尤为关键。

此前,西贝手握800万用户的20亿储值金,这笔资金一直是其现金流的重要支撑。然而,预制菜争议爆发后,消费者信心崩塌,纷纷集中到店消费兑卡,直接导致西贝现金流紧张。

为缓解危机,西贝推出了100元无门槛券,却不料被黄牛批量囤积转卖,普通消费者想吃还得额外花钱买券,这无疑进一步加剧了消费者的不满。

数据最能说明问题,到2025年10月,一线城市多数西贝门店仅有一两桌客人。而业内测算显示,西贝单店日均需接待280人才能保本,如今多数门店连这个数字的零头都达不到。

再加上2023年餐饮行业51%的倒闭率——全年354万家门店关停,西贝的闭店更像是行业寒冬中的必然结果。

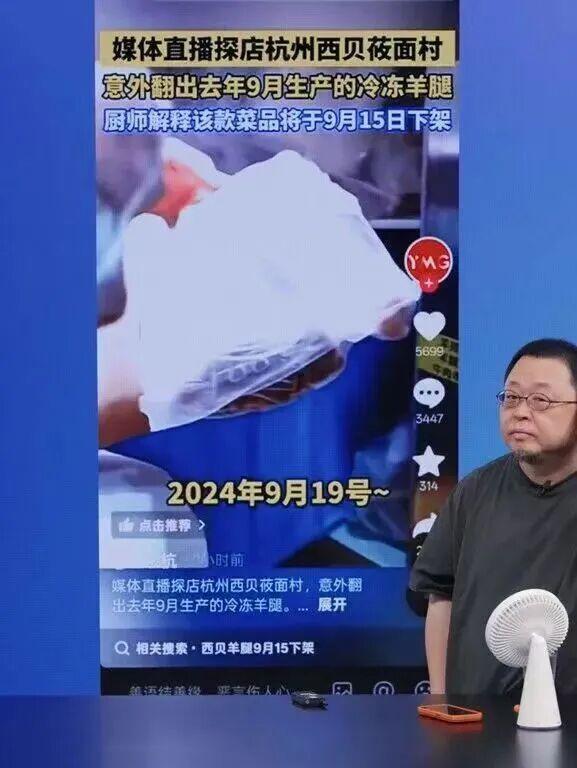

事实上,西贝并非没有尝试自救,但这些举措反而加速了其口碑的下滑。预制菜争议后,西贝以“开放后厨”自证清白,却在直播中被拍到袋装鸡汤、冷冻鱼等预制品,坐实了“大量使用预制菜”的说法;更严重的是,其使用转基因大豆油的消息曝光,直接触碰了消费者的食品安全红线。

更让人心寒的是西贝的双重标准。客服宣称“莜面现场手搓”,内部员工却爆料“是中央厨房冷冻半年的半成品,加热即可上桌”;创始人贾国龙先称“好菜都是预制的”,转头就改口“按规定我们没有预制菜”。

必须明确的是,消费者并非反对预制菜本身,而是无法接受被欺骗。信任崩塌后,食品安全问题更成了压垮西贝的最后一根稻草。

西贝口碑下滑后,其市场份额迅速被其他品牌填补。主打“猛火现炒”的小餐馆排起了长队,社区食堂也成了家庭用餐的新选择。

西贝的经历,给所有餐饮从业者敲响了警钟。首先,消费者能接受高价,但不能接受“被宰”。西贝的价格争议早有前科,2021年“19元一个馒头”引发热议,前高管还放出“月薪五千不配吃西贝”的言论。如今的消费市场早已不同,大家更看重“性价比”而非“价格高低”。

老乡鸡明确标注菜品是“现制”还是“半预制”,30多元一份的鸡汤让消费者觉得“明码实价,值得购买”;小炒菜馆20元一盘的现炒肉丝,因性价比高而翻台不断。反观西贝,用冷冻食材卖现做菜的价格,通过压缩食材成本省下10亿元,却让消费者承担差价,被市场抛弃并不意外。

真诚是餐饮经营的根本,而非可选项。餐饮行业的核心从来都是“真诚待人”:可以用预制菜,但要如实告知;可以涨价,但要说明原因;面对消费者的意见,要虚心接受而非狡辩。

贾国龙曾说“未来餐饮是高效率战胜低效率”,却忽略了高效率的前提是“让消费者放心”。中央厨房的冷冻食材,永远做不出门店现制的风味;算计消费者的小伎俩,迟早会被市场识破并反噬。

最后,食品安全是底线,不能只当公关口号。对餐饮行业而言,食品安全是基础,没有这个基础,再高的营收、再多的储值金都是空谈。2024年餐饮行业淘汰率居高不下,活下来的品牌要么靠性价比,要么靠扎实的食品安全管理。

而西贝一边宣称“儿童餐安全”,一边让虫子出现在餐食里;一边号称“开放后厨接受监督”,一边又紧急叫停参观。连美团都投入5亿元推动“明厨亮灶”,西贝却遮遮掩掩,这样的品牌如何让消费者信任?

说到底,消费者从来不是品牌的对立面。你真诚,大家愿意为新鲜食材买单;你透明,大家可以接受预制菜;你守住安全底线,再贵大家也愿意消费。

行业资讯、案例资料、运营干货,精彩不停

各位朋友,因不可抗力,部分文章被强制性删除。为了不失联,请关注下面的备用号,有些精彩内容会发在这个号上。