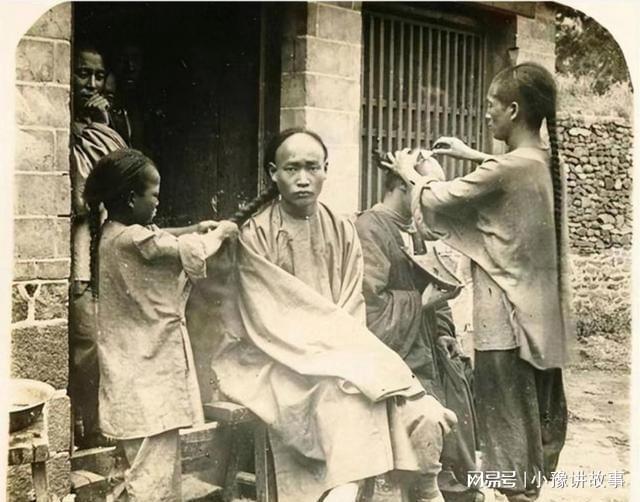

1898年的北京胡同里,剃头匠王二的挑子刚落地,三个汉子便围了上来。挑子一头小火炉咕嘟冒着热气,另一头木匣中剃刀、篦子与荡刀布泛着冷光。当篦子划过庄稼汉的辫子时,齿缝间赫然挂住一串白花花的虱卵——这根承载着三百年屈辱的辫子,正在揭开一个时代的卫生困局。

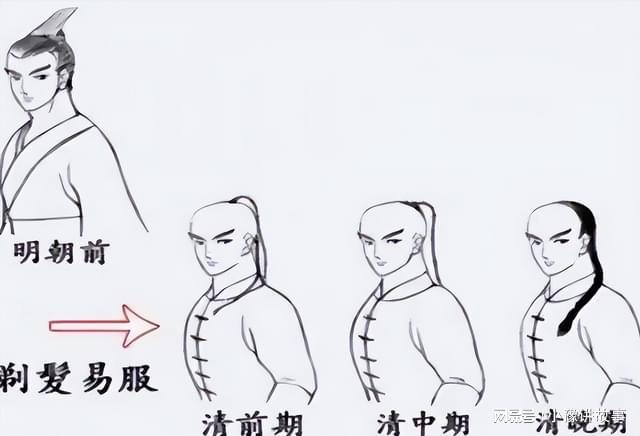

1644年多尔衮颁布的剃发令,用"留头不留发"的铁血政策重塑了汉人发式。江阴城破时十七万生灵涂炭的惨状,印证了这根辫子背后的暴力逻辑。对满族而言,剃发留辫是渔猎时代的生存智慧——前额无发可避树枝,辫子可系头盔;但对汉人来说,这却是文化认同的断裂带。更荒诞的是,当满族坚信"辫子藏魂"时,汉人连战死沙场都需带辫还乡,剪辫竟成了比叛国更重的罪名。

天津脚夫李大壮的辫子,一年仅在入夏与过年时清洗两次。全家总动员的洗辫现场堪称灾难:两锅热水掺入皂角,解开近两米长的辫子瞬间,酸臭味能熏倒半条街的邻居。乾隆年间北京工匠日薪二十文,而剃头匠洗辫收费三十文,相当于普通人三天的伙食费。当西洋肥皂成为买办专属奢侈品时,底层百姓只能用草木灰洗头,发丝干涩如稻草。

1840年英国传教士玛丽在河南见到的场景令人作呕:饥民解开的辫子根结成硬块,掰动时竟掉出活蛆。剃头匠用篦子梳下的虱卵能装满小碗,足够喂活两只鸡。底层流传的"虱多福气"说,不过是贫困导致的病态认知——有人甚至将虱子嚼碎声称能补血。这种自我安慰的荒诞,在光绪帝国丧期间达到顶峰:官员们油光发亮的辫子爬满虱子,朝堂上弥漫着令人作呕的酸腐味。

夏季的京城街头,挑夫们将辫子盘在头顶,汗水顺着发丝流进脖颈。四十度高温下,辫缝里滋生的痱子让挑夫们瘙痒难耐,有人因用镰刀割辫被巡捕打得皮开肉绽。冬季的寒风则将未干的辫子冻成冰柱,走路时撞击后背发出清脆声响。融化后的冰水裹挟着灰尘,将辫子变成移动的泥条。1875年国丧期间,官员们百日不得洗头,上朝时互相躲避的滑稽场景,成为制度性肮脏的最佳注脚。

恭亲王奕訢的辫子每周用玫瑰露清洗,辫梢缀着叮当作响的珍珠串,两个太监专门负责打理。而通州码头的搬运工们,辫子沾满煤灰与汗渍,结成硬块后需用开水烫解。老搬运工临终前让儿子烧掉辫子的遗言,道出了底层对污秽的绝望。这种差距在工具上更为明显:富商用象牙篦子梳头后撒樟脑粉防虱,农民只能用断齿的木梳硬刮头皮。

1793年马戛尔尼使团医生丁维提的日记记载,清朝官员的辫子远看油亮,近闻却是哈喇味混着霉味。1860年英法联军士兵在信中描述:北京城的气味一半来自煤烟,一半来自辫子的酸腐。西方报纸将此称为"东亚的卫生灾难",这些记录并非偏见——光绪年间上海爆发的头虱疫,正是辫子污秽的铁证,上千人因头皮感染丧命。

河北乡下的除虱偏方充满无奈:百部草煮水只能暂时驱虱,硫磺粉导致头皮起泡,滚烫开水烫伤头皮成为笑柄。密齿篦子梳头时的钻心疼痛,让孩子们见之色变。《申报》报道的头虱疫中,中医的清热解毒草药根本无力回天。这些挣扎在医疗记录中留下血泪印记:光绪年间某军营半数士兵头皮溃烂,只能用盐水浇洗止痛。

1912年剪辫令颁布时,北大教授辜鸿铭拖着辫子走进课堂,留下"有形辫子与无形辫子"的著名论断。这根拖了三百年的辫子,既是政治压迫的工具,也是社会落后的缩影。清政府能用刀剑强迫留辫,却无力建设水厂学校,让百姓洗得起头、懂卫生。明恩溥在《中国人的性格》中一针见血:辫子的脏,是制度的脏。

剪辫令带来的变化立竿见影:上海公共租界医生发现头皮疾病发病率下降七成,剃头摊转型短发修剪,收费降至五文钱。北京小学里,老师教导学生用胰子洗手,孩子们在作文中欢呼"再也不用怕同学挠辫子了"。1920年埃德加·斯诺在游记中写道:中国人的卫生习惯正在发生根本改变。

故宫博物院里的清朝辫子,辫梢油污已发黑,缝隙中残留的虱卵仍在诉说往事。这根拴着屈辱与无奈的辫子提醒我们:真正的干净不仅需要清水肥皂,更需要挣脱制度枷锁的自由。当最后一根辫子落地时,甩掉的不仅是污秽,更是一个时代强加给个体的精神镣铐。