2019年,天津街头出现一幕令人震惊的场景:一位坐在轮椅上的大妈被警察强行带走。这一画面引发了路人的诸多猜测——警察为何会对一位看似手无缚鸡之力的残疾人采取强制措施?

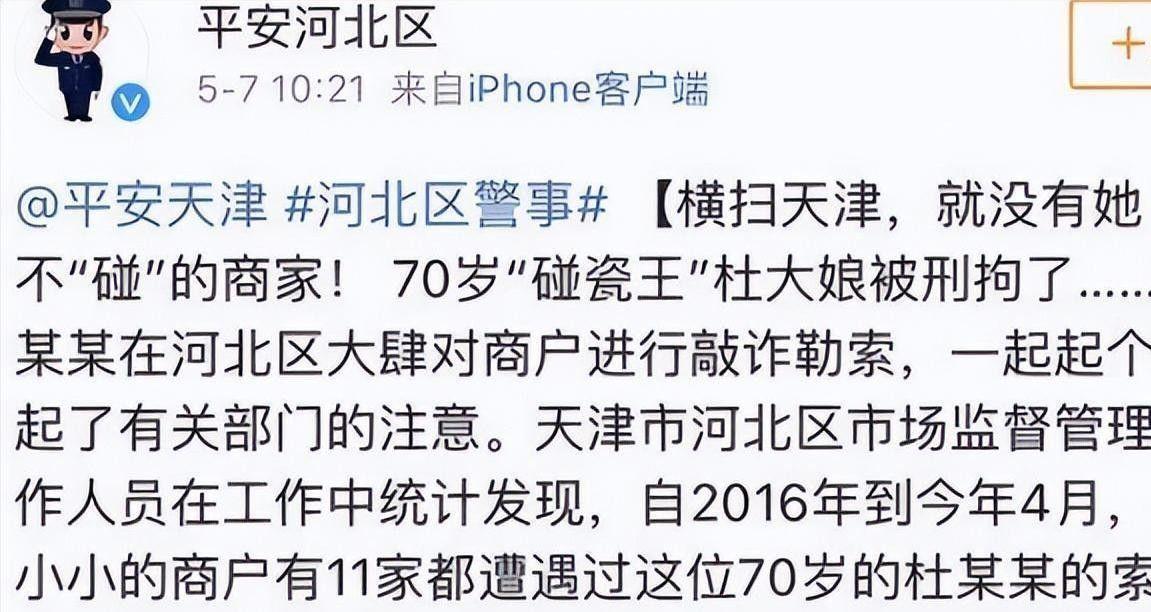

然而,现场非但没有出现同情之声,反而响起阵阵掌声。原来这位杜姓大妈在商户圈中早已臭名昭著,被冠以“碰瓷王”的称号。她将碰瓷行为发展成一套精密的“生意经”,成为天津商业圈挥之不去的噩梦。

职业碰瓷者的“生存法则”

杜大妈深谙“选择大于努力”的道理,街边小摊因其经营者性格泼辣、风险不可控而被排除在目标之外。她将矛头对准大超市、连锁餐饮等正规商家,这些企业注重商誉维护,往往选择息事宁人。

其作案时间精准锁定节假日等客流高峰期,利用商家不愿影响经营的弱点实施敲诈。金额控制更显“专业”——单次索赔既让商家肉痛,又达不到刑事立案标准。70余岁的高龄和15种慢性病的病历,成为其逃避法律制裁的天然护身符。

更令人震惊的是,杜大妈将碰瓷包装成“打假维权”的正义之举。在她的蛊惑下,原本有稳定工作的儿子儿媳相继辞职,加入这个黑色产业链。三人形成分工明确的犯罪团伙:儿子负责踩点侦查,儿媳拍摄视频制造舆论压力,杜大妈则通过撒泼打滚实施敲诈。

畸形生态的滋生土壤

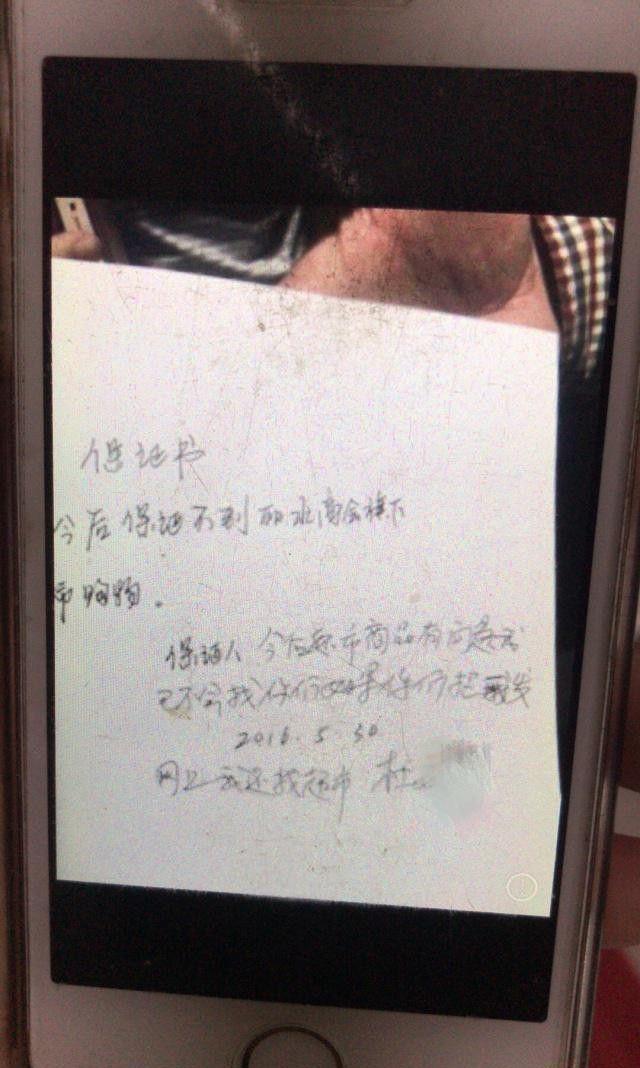

这个犯罪家族能横行三年,暴露出多重社会漏洞。商家为避免影响经营,往往选择“破财免灾”,某餐饮店主无奈表示:“宁可损失几千块,也不能让客人看到老人躺在地上哭闹。”这种妥协心理反而助长了犯罪气焰,部分商家甚至提前备好现金“迎接”碰瓷者。

执法层面同样面临困境。警方多次出警却只能进行口头教育,杜大妈身患多种疾病的事实,使得强制措施存在巨大风险。某派出所民警透露:“几百元的纠纷达不到立案标准,而老人身体状况又让拘留措施难以执行。”

低风险高回报的特性,让这个家族愈发猖獗。他们购置了新款手机、名牌服饰等奢侈品,甚至在作案工具上持续“升级”——从单打独斗发展到团伙作案,从随机碰瓷演变为系统化犯罪。

多维度反击终结闹剧

转机出现在某连锁药店的法务部。他们没有就事论事处理单次纠纷,而是系统梳理杜大妈在全市各分店的作案记录。当累计涉案金额远超立案标准时,警方立即成立专案组,经过三个月秘密取证,最终将这个家族式犯罪团伙一网打尽。

此案暴露的法律漏洞值得深思:单次小额敲诈虽不构成犯罪,但累计金额达到刑事标准时,如何实现有效追诉?商家过度妥协是否构成对犯罪行为的纵容?执法部门在面对特殊群体犯罪时,如何平衡人道主义与法律尊严?

某法律专家指出:“要彻底根除此类现象,需要完善相关立法,明确累计敲诈的刑事责任。同时建立商家联盟机制,通过信息共享和集体维权,压缩犯罪空间。”

杜大妈案的终结,不仅是法律对犯罪的严惩,更是对社会治理能力的考验。当商家不再沉默、执法不再妥协、法律不断完善时,这类寄生在规则漏洞中的黑色产业,终将失去生存空间。