免责声明:本网发布此文章,旨在为读者提供更多信息资讯。文章观点仅供参考,所涉及内容不构成投资、消费建议。为提高文章流畅性,文章可能存在故事编译,读者请自行辩解!如事实如有疑问,请与有关方核实。

蒙古草原,天苍苍,野茫茫。

若将时针拨回十九世纪末,许多西方考察者的笔记中,草原风光背后却隐藏着另一幅画面。这片广袤的土地上,除了马队与牛羊,更遍布着新坟与隐痛。

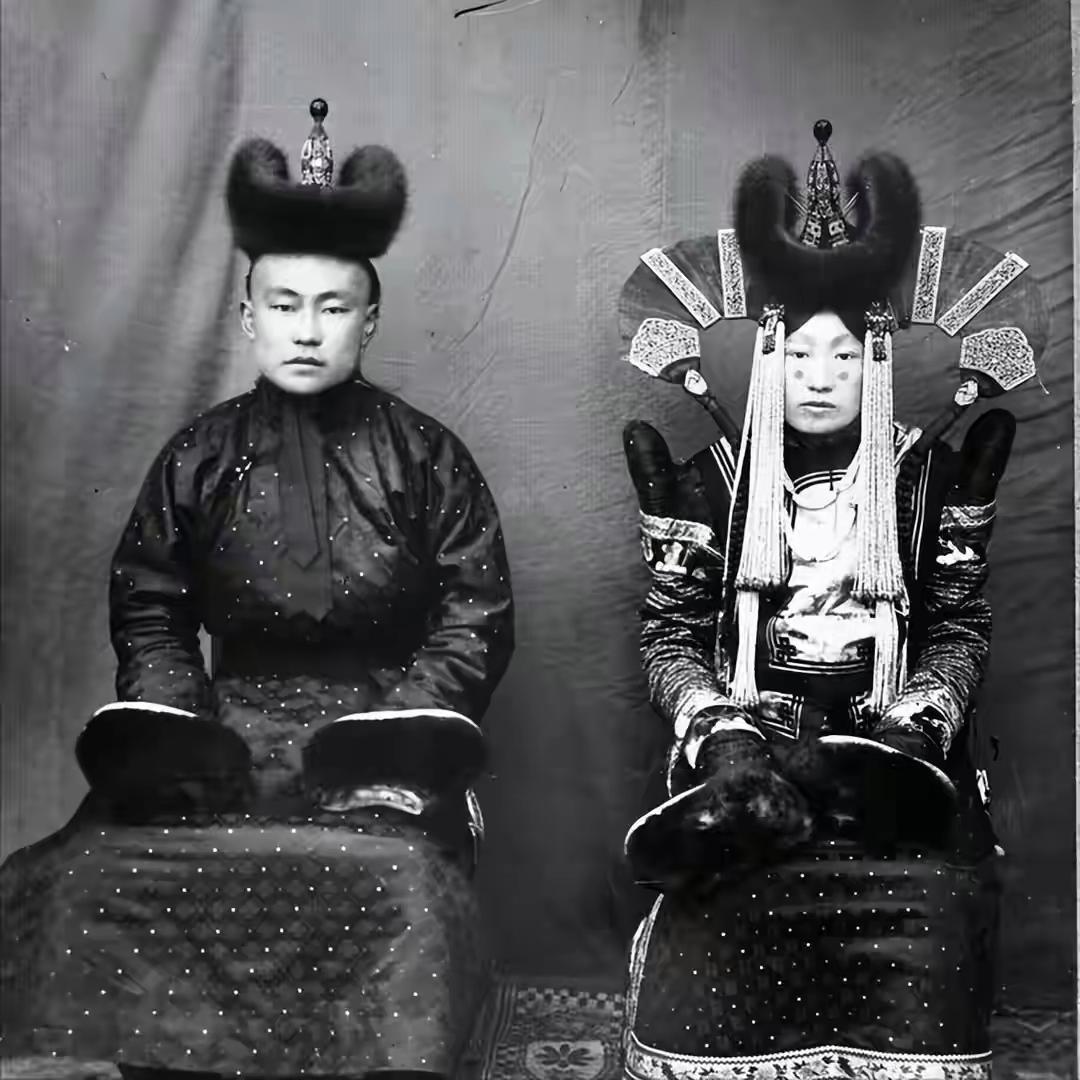

当时的记录中,蒙古人的男女关系被描述为“颇为随意”,甚至不避人耳目。合则交往,分则作罢,这种局面在观者眼中成了“民族的老习惯”。然而,年复一年,外来探险家与宗教徒目睹的不仅是草原风光,更是性病蔓延带来的灾难——年壮力盛的男女接连倒下,新坟遍地,成为族群难以启齿的隐痛。

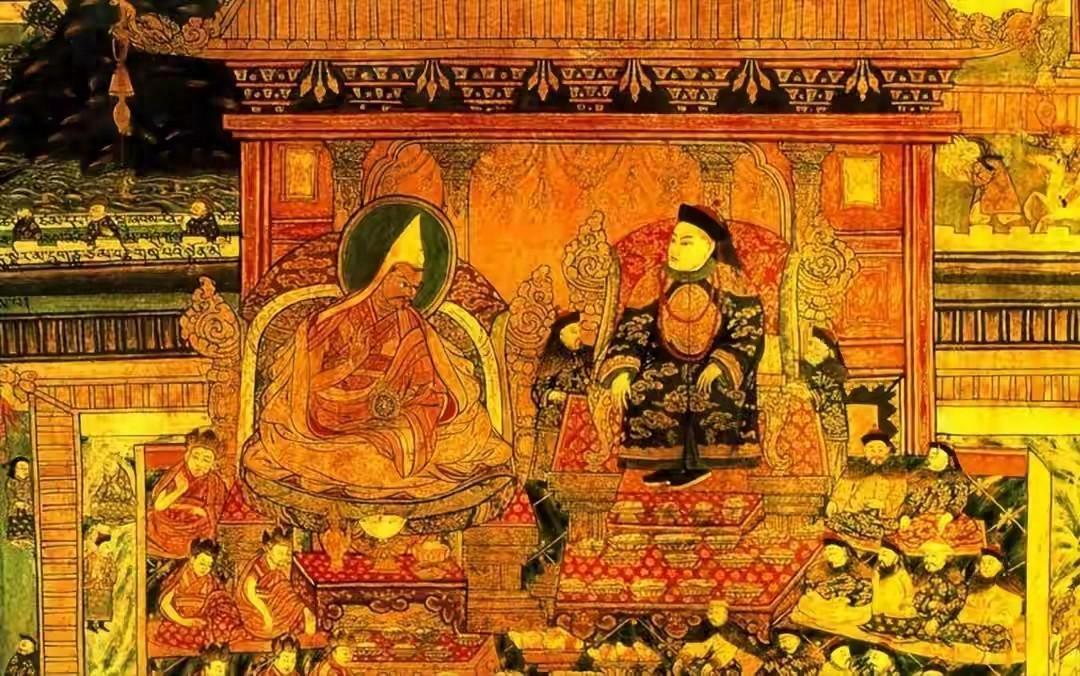

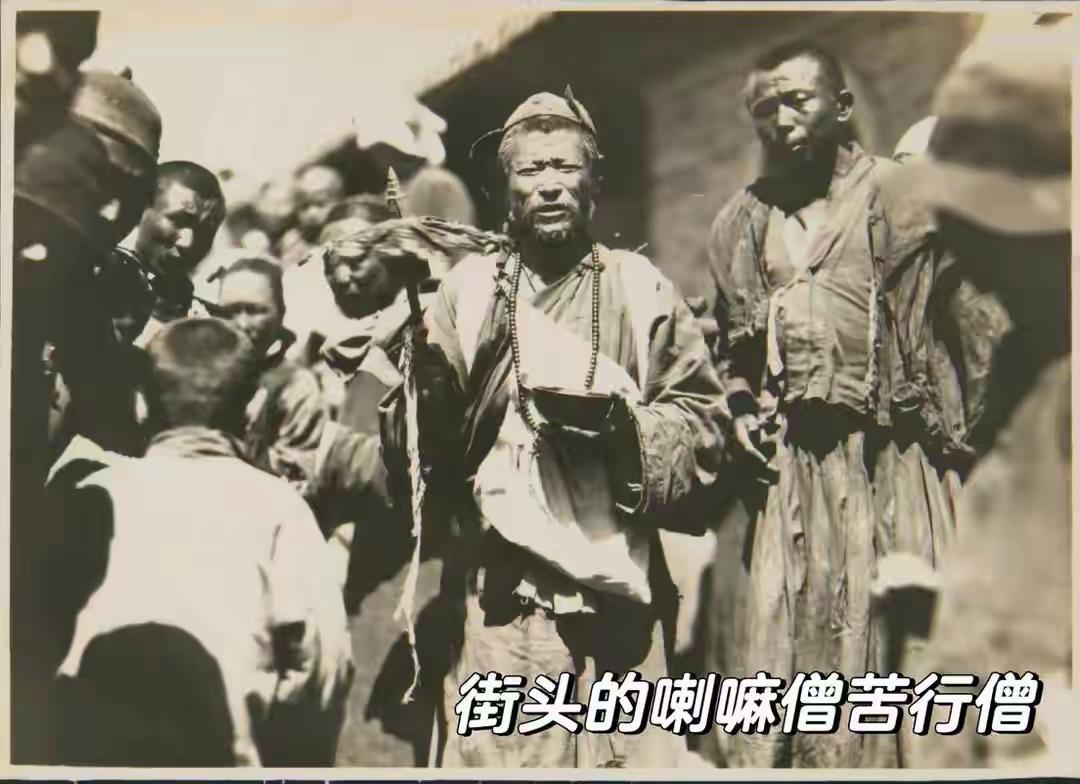

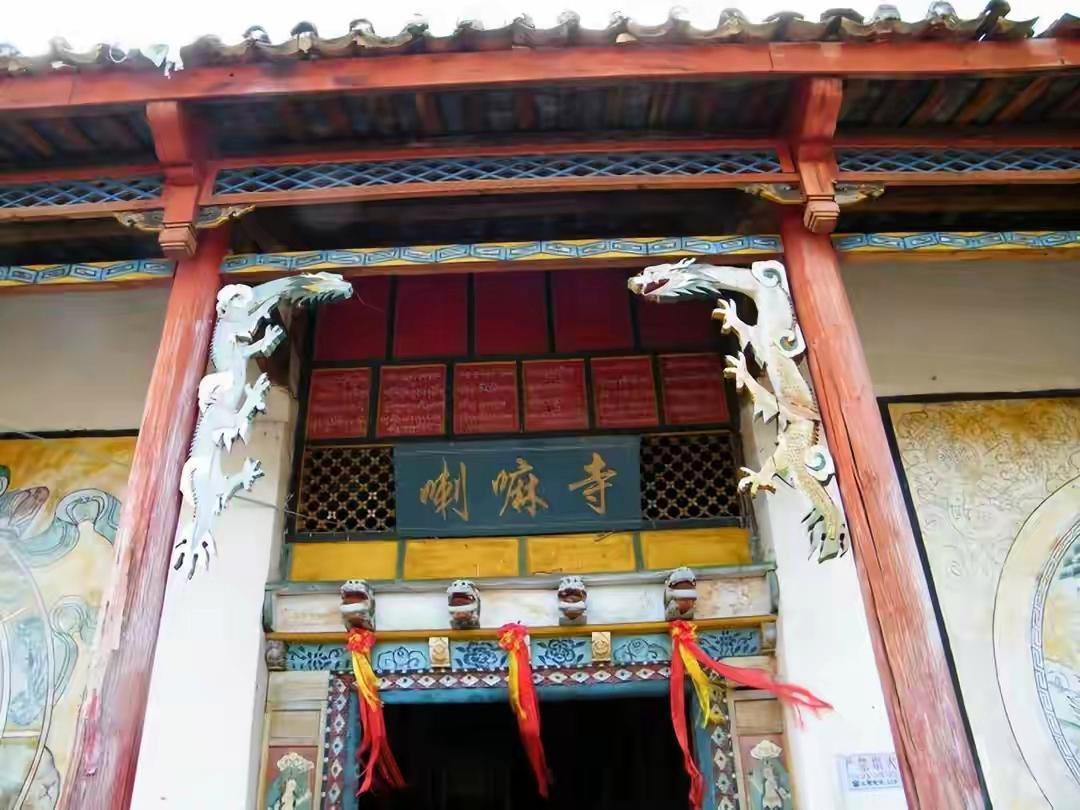

更离谱的是,大量年轻男孩被送入寺庙,原本应成家的青壮年层层堆积在黄帐篷下。据1929年《边政月刊》统计,某些旗三分之一的青壮年成了喇嘛。寺庙本应是清净之地,却沦为另一种“集体宿舍”。斯文赫定1909年途径库伦时发现,城中半数人口是僧人,其中许多人患病,成为社区沉重的负担。

冯玉祥1926年路过外蒙时,更听说当地17至25岁的年轻人中,85%感染了花柳病。这一数字令人震惊,却非偶然。

问题根源远不止于“风俗随便”。

劳动力失衡是首要引爆点。大量青壮年留在寺庙,不参与生产,导致牧业与手工业青黄不接。家庭传承断裂,人口增长率一落千丈。适婚男女比例严重失调,表面上的“开放”实则是社会防线的破损。

此外,内地官员与外来商人将蒙古女子视为“临时配偶”,跨区域、短暂的夫妻关系传递了疾患,也撕开了草原旧有的社会纽带。家庭结构松塌,稳定性全无。

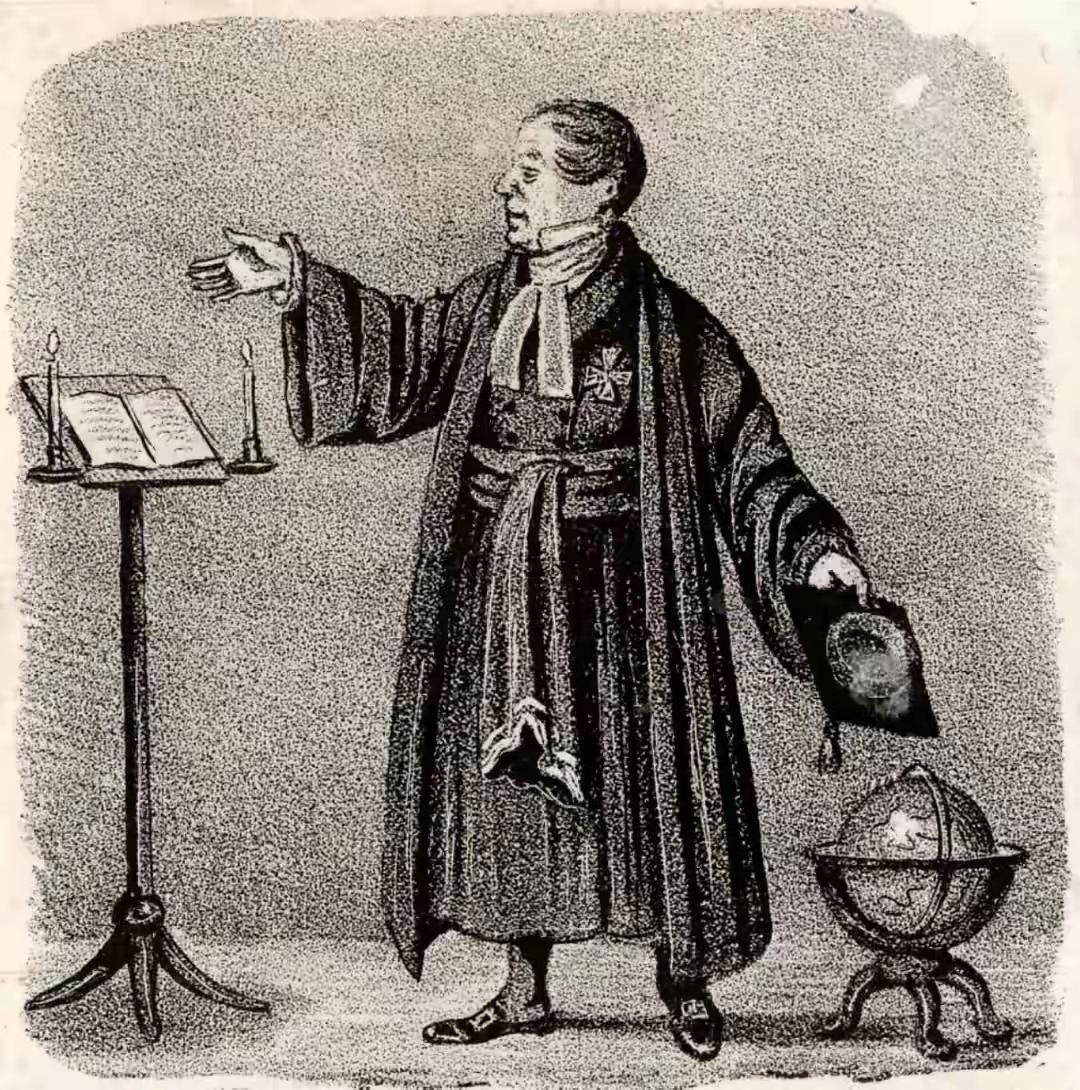

这种现象与中世纪欧洲修道院颇为相似。当时,欧洲约15%的年轻男子被修道院吸收,世俗生活断层,婚姻市场失衡,梅毒横行。宗教改革后才解开死结。蒙古草原的“僧侣堆积-社会离散-疾病泛滥”轨迹,与之遥相呼应。

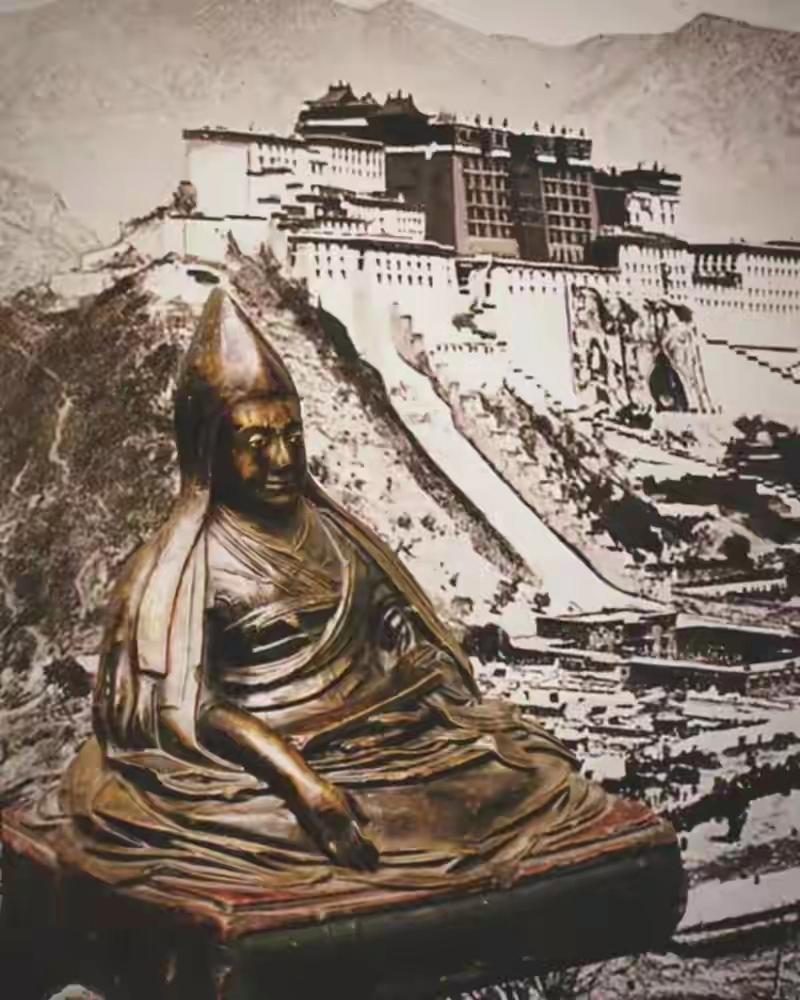

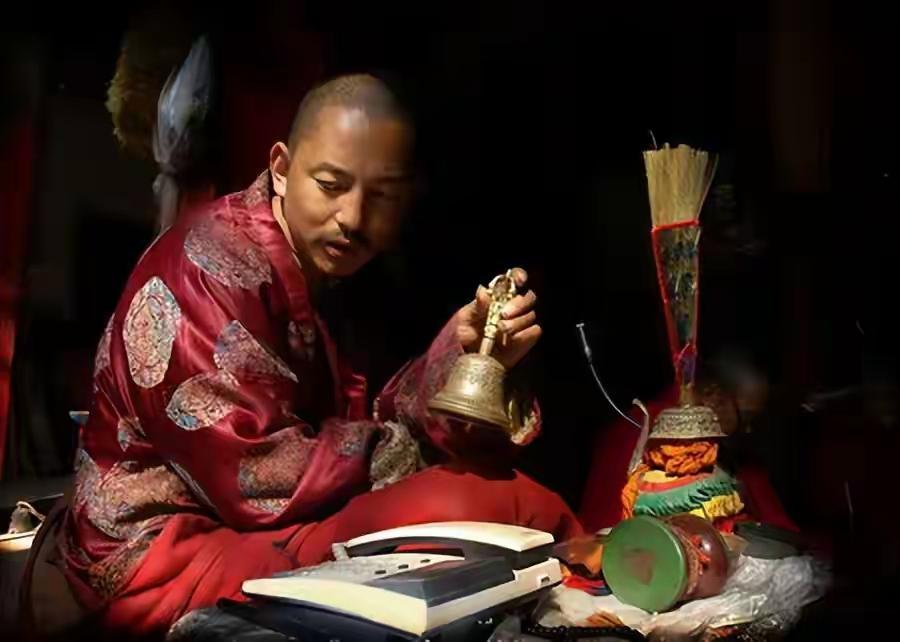

治病亦是难题。草原居民只信藏医,拒绝现代药物,认为其“侮辱民族尊严”。藏医的治疗方法简单却危险:直接让人服用汞。汞中毒远比性病蔓延更要命,但当时的人们却坚信其能延年益寿。寺庙中敲铃、吹海螺、打钹声不断,隙地飘香,僧人热闹,却难掩封建迷信与错误医疗下的求生挣扎。

就连活佛哲布尊丹巴也难逃厄运。他因梅毒烂塌的鼻子,一度成为“民族悲剧”的象征。宗教人物并非有护体神功,最先倒下的往往是台上扯旗的那些人。

民间有句老话,“好钢用在刀刃上”,但蒙古草原的“刀刃”早已被历史的铁锈锈穿。宗教话事人无力,基层百姓无助。医疗与伦理陷入死胡同,现代医学被挡在牧帐外——一来穷,二怕外来文化压了草原自尊。喝咒语、拜高僧,成了最危险的心灵“防御机制”。

好在世道未总憋死。随着二十世纪现代医疗的渗透,人们逐渐明白喇嘛口中的神药不敌科学防线。新医院开进草原,不念咒语,不烧牛粪,真刀真枪地治人,将桀骜不驯的病毒一个个揪出。

性病数字缓缓下降,青年男女回归家庭,社会大厦逐渐稳了脚跟。家庭结构修复,性别比例缓和,人口减少的潮水在新思想引导下终于退去。

蒙古草原的教训,不仅藏在“随意风俗”中,更映射出体制顽疾与文化滞后的深层困境。就像明治维新前的日本,大刀阔斧改革僧侣政策、引进西医,才导致积压多年的社会问题断尾求生。

蒙古的自救,亦是靠外来医学与内部文化妥协后的“渐进式调适”。这路很难,很痛,但唯有如此,民族才不会成天被老毛病拖死在半路。

有时候,一个民族最危险的地方,不在于病魔有多厉害,而是他们以为“老祖宗的法子”就能万事如意。可事实明明写在每一个新坟前,每一个流泪的家庭里。说到底——求新求变,比念再多咒语都真。