在亚冠二级联赛的赛场上,北京国安队虽落魄却仍显斗志,主场以3:0的比分战胜中国香港大埔队,总分8:3淘汰同胞球队。然而,这场原本应充满竞技精神的比赛,却因球迷间的骂战而蒙上了一层阴影。

早在首轮大埔队主场时,部分香港球迷的骂声便不绝于耳,甚至涉及政治敏感话题,情绪发泄逐渐失控,走向了令人不安的边缘。而大埔队赛前的一些言论,如“赴北京比赛是出国”,更是进一步激化了双方矛盾。

“国安永远争第一”的北京球迷,在主场自然不甘示弱,针尖对麦芒的回击中,“京骂”声此起彼伏。这种情绪化的发泄,虽在足球场上并不罕见,但当它超越了社会容忍的底线,便值得深思。

足球,作为世界第一运动,其群体性聚集的特点使得球迷情绪化发泄在所难免。竞争体育的内涵中,确实包含了促发和允许公众荷尔蒙外泄的元素。然而,这并不意味着我们可以对球迷的骂声视而不见,甚至宽容对待。公共场合的集体情绪化发泄,必须受到一定的限制,以免产生恶劣影响,甚至威胁社会安全稳定。

球场骂战,虽非最可怕之事,但若演变成地域炮、族群对立,甚至民族对抗,便逾越了道德与法治的底线。其中,“法不责众心理”的蔓延,尤为值得警惕。这种心理使得个体在群体中失去理性,胆大妄为,甚至产生暴力行为。

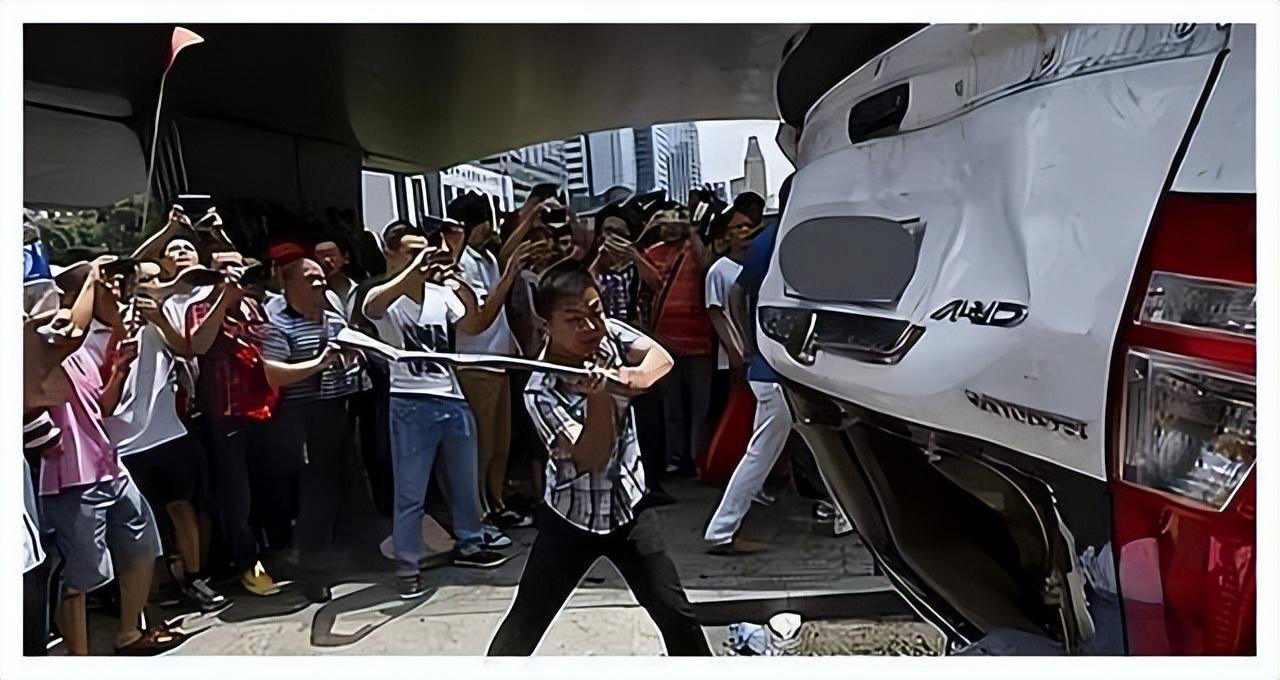

如当年西安打砸日系车主事件,便是法不责众心理下的典型案例。个体在集体力量的包裹中,胆大包天,以为可以逃避法律制裁,从而做出违法之事。这种集体暴政,不仅损害了个人权益,更破坏了社会秩序。

因此,对于球迷间的骂战,球队、球迷组织及管理者应积极正面引导,防止情绪化发泄失控。同时,更要警惕球迷集体骂战中的“乌合之众”现象。

法国社会学家古斯塔夫-勒庞在《乌合之众》中指出,个体融入群体后,理性思考能力急剧下降,情绪化、极端化倾向增强。他们容易受到群体观点、宣传的暗示和影响,放弃独立判断,被集体言行和思维所虏获、同化。

乌合之众的表现之一,便是用情绪代替独立思考,走向从众的骂战。他们过于迷信多数人的集体性观点,忽视事实、不顾逻辑,产生盲目跟风现象。语言极端化、二元化标签乱贴、各种极端化表达频现,都是其典型特征。

此外,乌合之众还容易产生强化站队心理与身份认同感,放弃理性判断,代之以情绪化的认同。他们排斥异见、群体性围攻、强化集体性错误认知,甚至可能引发暴力事件。

或许单独的香港球迷及北京球迷,平时表现理性、中和与文明。但一旦缺乏独立思考和逻辑思维,以及正确的文明观念熏陶,便可能在自以为“法不责众”的“乌合之众”环境里,轻易被群体裹挟成盲流之一员。

因此,我们应多一些理性化,少一些情绪化;多一些法治思维与文明理念,少一些语言暴力的怪胎。将“法不责众”的歪念早早抛却,不以置身合体于“乌合之众”为荣。

只有这样,才能有效避免体育精神被政治化、地域化、族群化、集体化标签的裹挟,真正回归对于赛事本身的尊重,从而达到球迷们的自我尊重与互相尊重。