近期,山姆会员店正面临一场前所未有的信任危机,退卡潮愈演愈烈,引发广泛关注。这场风波的起因,竟与一位前阿里高管的空降密切相关。

前阿里高管刘鹏的加入,本意是为山姆会员店注入“互联网基因”,推动其数字化转型。然而,入职仅一周,山姆App的改版便引发了会员们的强烈不满。原本简洁明了的白底实拍图被AI精修、滤镜拉满的“美食大片”所取代,配料表藏得比彩蛋还深,国产商品甚至被贴上进口标签,买块牛肉仿佛在解谜。

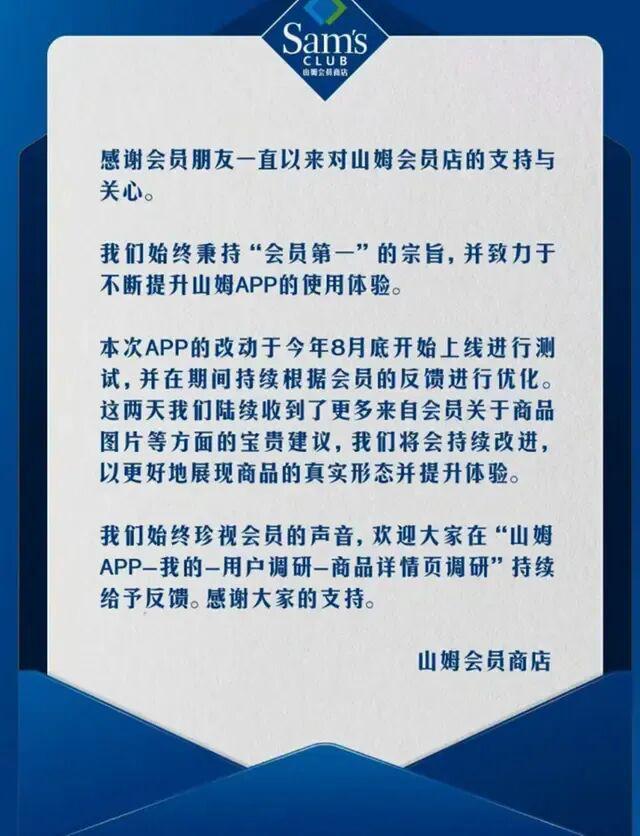

操作流程的复杂程度更是堪比闯关游戏,“买根葱要点三下”,购物体验大打折扣。山姆方面紧急澄清,称改版早在8月就开始测试,与新总裁无关。但网友并不买账,质疑为何偏偏在他上任后引发全网骂声,认为这绝非巧合。

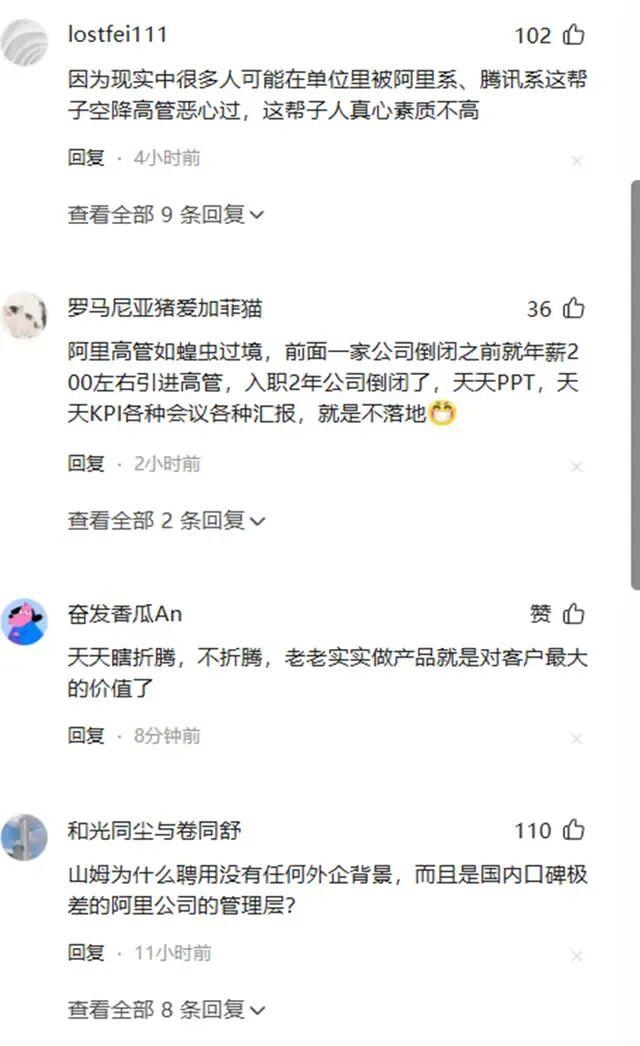

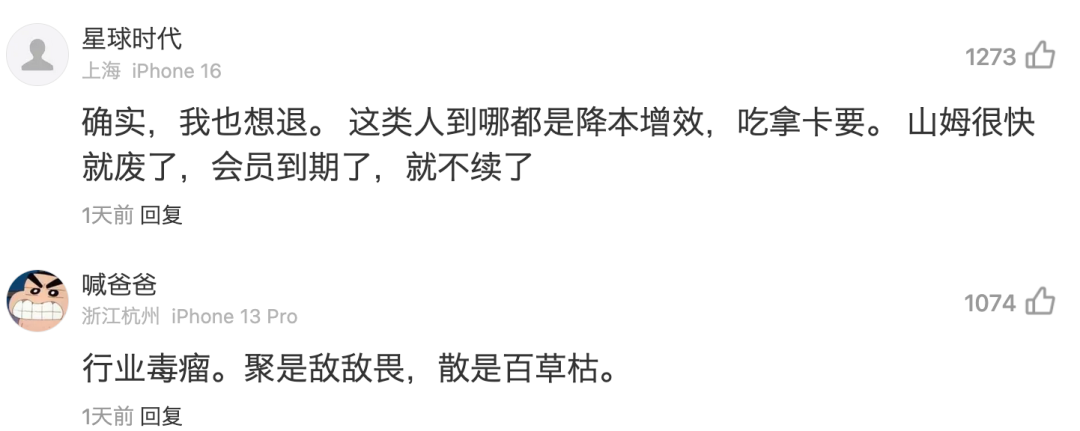

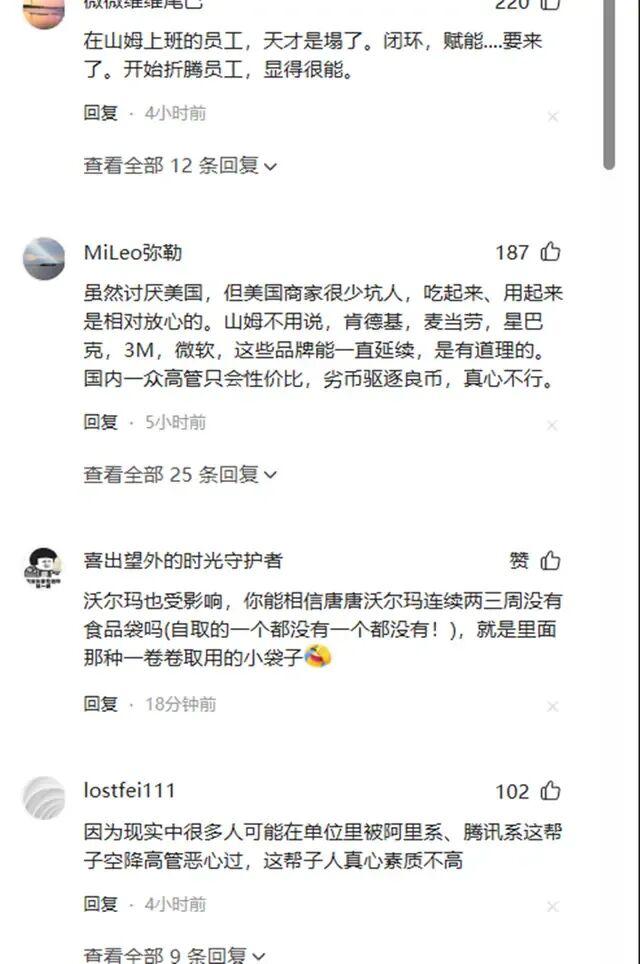

问题的根源,或许不在于一张图片的改变,而在于一种“气味”的转变——“阿里味儿”太冲。过去十年,阿里系高管带着“数据驱动”“用户增长”“闭环赋能”等黑话横扫传统行业,所到之处,KPI翻倍,流程变绕,员工加班,顾客懵圈。盒马对标山姆搞X会员店的失败案例,更是让老会员们对山姆的未来充满担忧。

老会员们交680元年费,图的是省心、真实、不用动脑子的信任感。山姆之所以能在中国中产心中扎根,靠的不是算法推荐,而是“闭眼买都靠谱”的专业买手逻辑。消费者无需比价、猜套路,因为山姆已经替他们把好了关。

然而,一旦引入互联网的“流量思维”,逻辑便发生了根本性变化:从“服务会员”转向“留住用户”,从“精选少而精”变成“多而杂好推”,从“效率优先”滑向“时长至上”。这正是大众最反感的,把生活必需品做成一场需要斗智斗勇的营销游戏。

一线员工的崩溃更是直观。高管嘴里的“赋能”“抓手”“颗粒度”,落到基层就是“今晚必须上线新功能”“明天KPI再涨20%”。有山姆员工私下吐槽:“以前我们聊的是肉质新鲜度,现在开会全是DAU、GMV、转化漏斗。”这种脱离地面的管理语言,不仅没有提升体验,反而让服务越来越僵硬。

公众的抵触,其实是一种集体觉醒。大家看多了“大厂神话”的崩塌:收购一堆企业,真正做好的没几个;口号喊得震天响,“福报论”“狼性文化”却让人心寒。如今看到阿里高管空降山姆,自然警惕:是不是又要用烧钱换增长?是不是又要牺牲品质换数据?

山姆真正的护城河,从来不是技术多先进,而是克制与诚实。它不搞满减套路,不玩预售定金,不靠大数据杀熟,就凭这点,在浮躁的消费市场里成了稀缺品。

现在,山姆正站在十字路口:是继续做那个让人安心的“家庭采购管家”,还是变成又一个披着会员外衣的流量平台?答案,不该由PPT决定,而该由每天排队结账的普通家庭说了算。如果连山姆都开始“阿里化”,那我们还能去哪里,找一份不被算计的踏实?