学历究竟有多重要?曾有网友分享过一个令人唏嘘的案例:一位30多岁的女子已抱上孙子,评论区却嘲讽称“全家学历加起来凑不出一本高中毕业证”。这看似荒诞的调侃,却折射出一个现实问题——当一个人放弃学业,确实可能提前完成打工、结婚生子等人生阶段,但这种“加速”背后,往往伴随着对未来的透支。

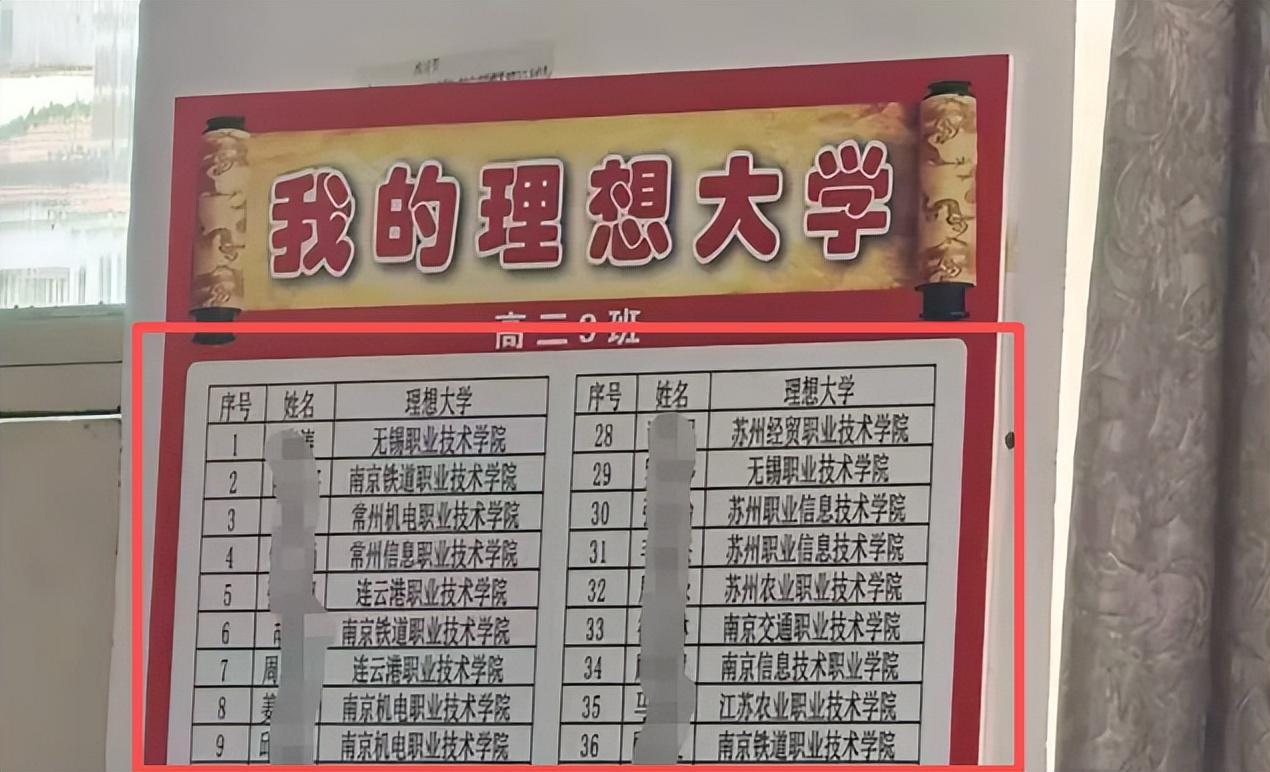

高中阶段为何要设定目标院校?老师常鼓励学生填写理想大学,初衷是激发动力,但现实却常与理想背道而驰。高一时的雄心壮志,到高三往往沦为“从最底层学校开始筛选”的妥协。江苏作为教育竞争激烈的省份,看似“学霸遍地”,实则也有大量学生陷入“灰色地带”——他们既够不上本科线,又不愿接受现实,最终只能通过单招进入大专。

“全班凑不出一个本科”的案例,正是这种困境的缩影。某高三班级全员选择单招,无一人考入理想本科院校,甚至部分单招院校的口碑也备受质疑。网友的评论充满讽刺:“没怀孕就不错了”“至少人格完整”……这些调侃背后,是社会对学历分层的焦虑,也是对教育质量的隐忧。

学历标签的残酷性,在于它像一条生产线,将学生贴上“本科”“大专”等标签,放入不同的人才市场货架。有人试图为大专生辩护,认为“没那么差”,但网友的冷水泼得现实:社会对学历的共识,短期内难以改变。这种标签化筛选,既是教育资源的分配机制,也是阶层流动的隐形门槛。

但标签不应成为自我限制的牢笼。高考失利,或许只是特定赛道上的暂时落后,而非人生价值的终极定义。真正的成长,始于直面标签的勇气——或亲手撕下它,或用实力烙上新的印记。就像那位班级中唯一被网友“调侃”考上理想大学的学生(实为表格头部姓名栏的误读),他的存在恰恰提醒我们:理想与现实的差距,往往源于行动与目标的错位。

教育质量的参差不齐,让家长忧心忡忡。有家长担心,单招院校的教学质量能否保障学生成长,甚至害怕出现“师生矛盾”等负面新闻。这种担忧并非多余,但过度焦虑也无济于事。与其纠结于标签,不如关注如何提升自身能力——学历是敲门砖,但实力才是长久竞争力的核心。

社会对学历的共识,短期内难以扭转,但个人的成长路径可以多元。有人通过专升本、考研实现逆袭,有人通过技能培训进入热门行业,还有人通过创业开辟新天地。学历或许能决定起点,但无法限制终点。关键在于,你是否愿意在认清现实后,依然保持向上的动力。

回到最初的问题:学历重要吗?重要,但它不是人生的全部。江苏高三班级的全员单招现象,既是教育分层的缩影,也是个体选择的结果。与其嘲讽或焦虑,不如从中汲取启示:无论身处何种赛道,直面现实、持续成长,才是打破标签、定义未来的关键。

本文图片均来源于网络,如有侵权请联系删除。