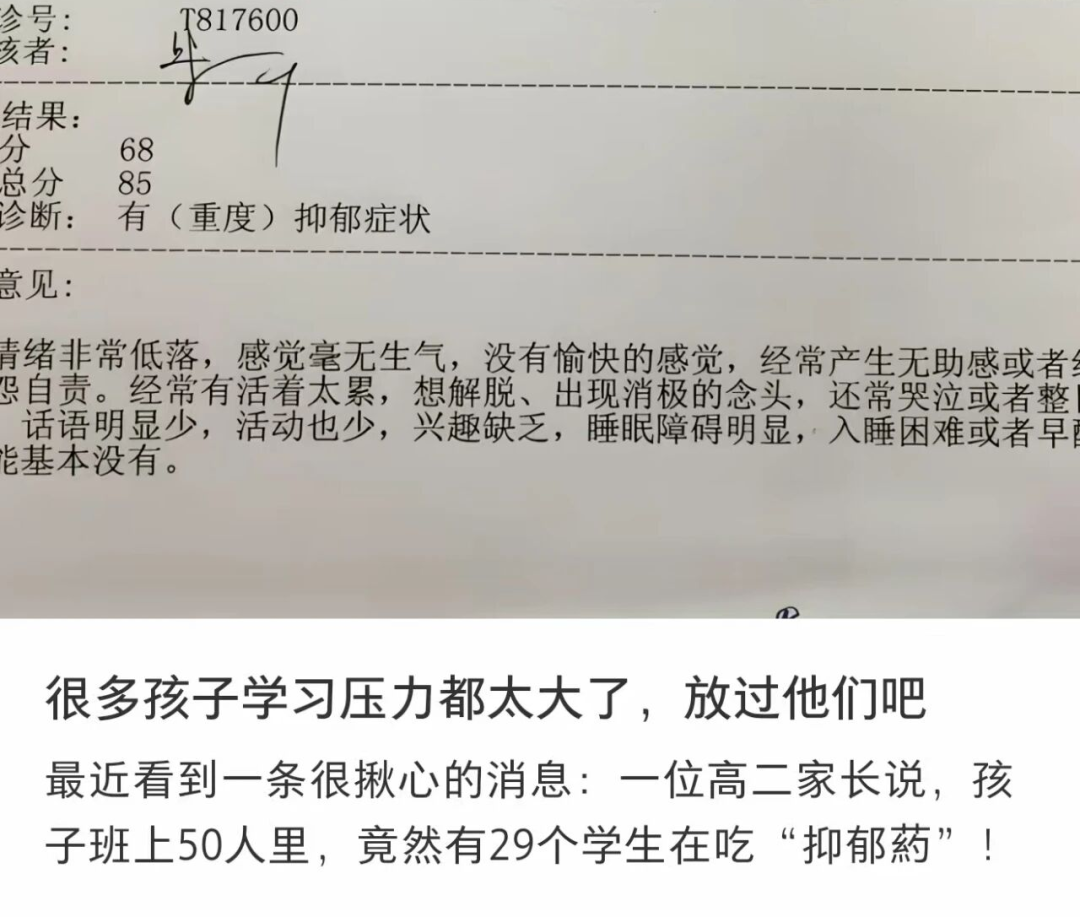

开学首月班级29人服用抗抑郁药,厌学家庭父母存在哪些共性?

新学期开学仅一个月,某中学初三(2)班班主任在统计学生健康状况时发现,全班52名学生中竟有29人正在服用抗抑郁类药物。这个触目惊心的数据背后,折射出当代青少年心理健康问题的严峻性。经过对涉事家庭的深度访谈,心理专家发现这些厌学孩子的父母普遍存在三类典型特征。

过度控制型家长:用爱织就的「心理牢笼」

在32个涉事家庭中,有21个家庭的父母表现出明显的控制倾向。这些家长往往将「为你好」挂在嘴边,从日常作息到社交选择,甚至兴趣班报名都实行「全包办」政策。某重点中学心理教师李敏指出:「当孩子的自主选择权被持续剥夺,容易产生习得性无助,最终通过拒绝上学来表达反抗。」

典型案例:

初三学生小林(化名)的母亲每天凌晨5点起床为孩子准备「营养早餐」,并要求孩子必须吃完指定量的食物。当孩子表示「吃不下」时,母亲会以「不吃饱怎么有精力学习」为由强迫进食。这种过度关怀最终导致小林出现进食障碍和躯体化症状。

成绩至上型家庭:将教育异化为「军备竞赛」

调查显示,87%的涉事家庭存在明显的「唯分数论」倾向。这些父母将孩子的成绩与家庭尊严直接挂钩,某家长在家长会上公开表示:「考不上重点高中,我们全家都抬不起头」。教育专家王建国分析:「当学习被赋予过重的功利价值,孩子会逐渐丧失对知识本身的兴趣,最终演变为对上学的彻底抗拒。」

情感忽视型父母:缺席的「心理抚养」

值得注意的是,有15个家庭的父母虽然物质供给充足,但存在严重的情感忽视。这些家长往往忙于工作,每天与孩子的有效沟通不足10分钟。儿童心理科主任陈明强调:「青少年期的情感需求不亚于生理需求,当孩子在家庭中感受不到被理解和接纳,学校环境就会成为压垮他们的最后一根稻草。」

专家建议:

- 建立「每日15分钟」深度沟通机制,重点倾听而非说教

- 将学习成绩从家庭评价体系的中心位置移除

- 定期开展家庭心理评估,及时发现潜在问题

- 家长需主动学习儿童心理学基础知识

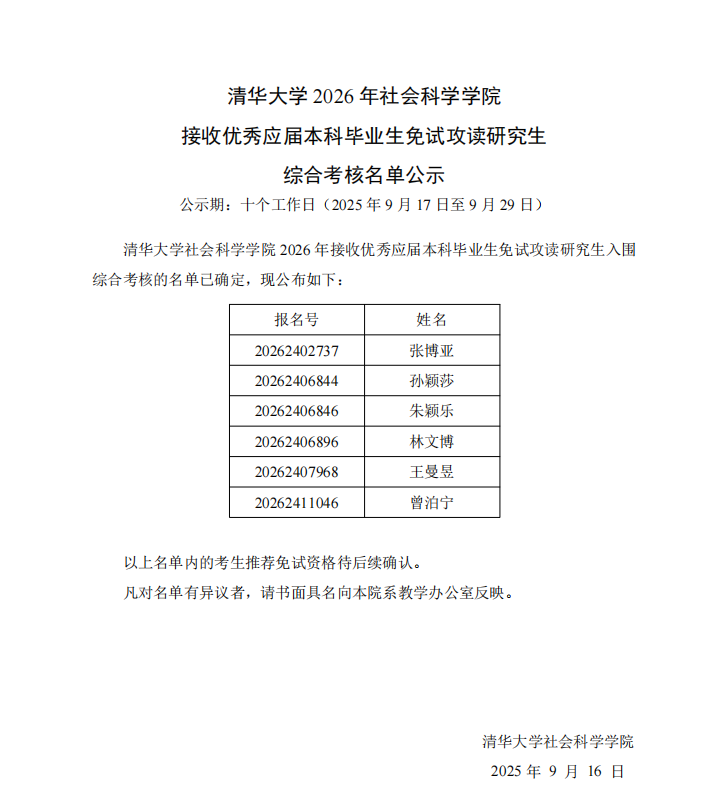

某三甲医院心理科统计数据显示,近三年接诊的青少年抑郁患者中,62%存在家庭教育方式偏差问题。教育部门负责人表示,已将「家长心理教育」纳入中小学家长学校必修课程,计划年内覆盖80%的义务教育阶段学校。

当我们在讨论「29个孩子服用抗抑郁药」这个惊人数字时,更需要反思的是:在物质条件日益优渥的今天,为什么孩子的心理健康却亮起了红灯?答案或许就藏在每个家庭的日常互动中。