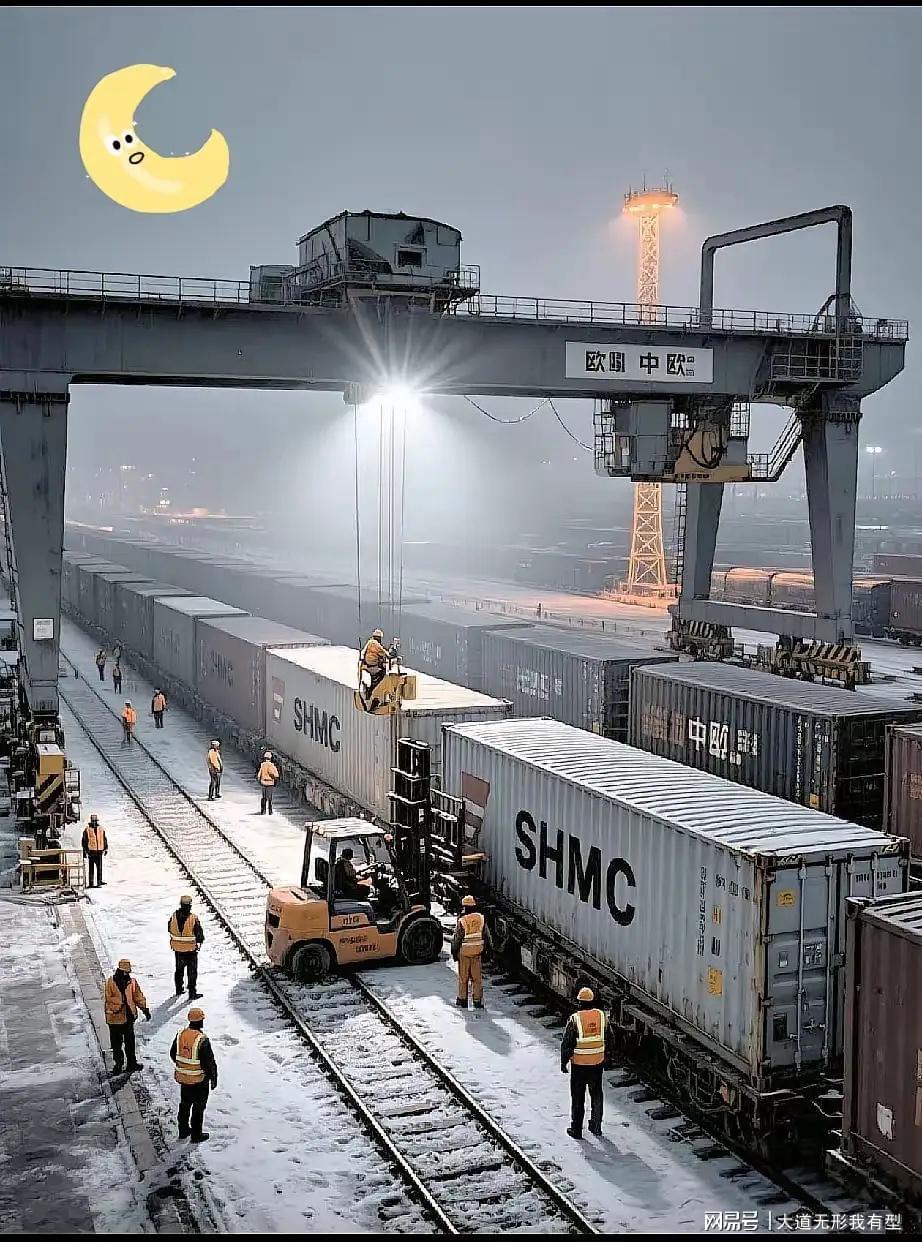

近日,中欧班列南线正式投入运营,这一新线路的开通或许正改变着中欧物流的格局,甚至让人不禁思考:波兰对中国而言,是否已不再是中欧物流的关键节点?

自中欧班列南线开通以来,已成功运行8趟,途经哈萨克斯坦、阿塞拜疆、土耳其等国,累计运输了超过1200个集装箱的汽车零件和光伏板等货物。尽管与波兰线相比,南线的运输时间慢了5天,但其准时率却高达100%,远超波兰线的73.4%。这一显著差异,正逐渐改变着企业的物流选择。

南线之所以能够如此可靠,得益于沿途国家的高度合作与支持。哈萨克斯坦为接驳中欧班列,特意扩建了阿克套港的集装箱码头,新增3个泊位,里海渡轮班次也从每周2班增加至4班。同时,海关查验实行“一站式通关”,列车入境后仅需2小时即可完成换轨出发,大大提高了运输效率。

阿塞拜疆则更为实在,直接将巴库到第比利斯的铁路时速提升了30公里,并免除了中欧班列的过境费,为货运提供了“快车道”。而土耳其方面,伊斯坦布尔到米兰的铁路衔接早已与中国车企签订协议,隆基的光伏板从西安出发,走南线仅需28天即可抵达西班牙瓦伦西亚,比走波兰线再转欧洲内部铁路还要快4天。

从市场角度来看,欧洲南部的市场通过南线运输更为顺畅,无需绕行东欧这一“麻烦地带”。相比之下,波兰线则存在诸多问题。马拉舍维奇口岸如同一个堆满杂物的老仓库,集装箱随意堆放在露天,遇上雨天货物极易受潮。去年,就有批苏州的电子芯片在该口岸堵塞了7天,拆开时包装已发霉,最终只能全部报废。

更为糟糕的是,波兰还时常卷入地缘政治纷争。前阵子与白俄罗斯的矛盾,直接导致边境检查时间从4小时延长至12小时,美其名曰“安全核查”,实则故意拖延物流节奏。据货代公司统计,2024年波兰线平均每趟都要临时延误3次,要么是海关系统故障,要么是铁路调度出现问题。企业为了保险起见,只能多备20%的库存,这成本比南线慢5天的代价要高得多。

如今,企业用脚投票的迹象愈发明显。今年前9个月,南线的订舱量环比上涨了32%,比亚迪、宁德时代等企业直接将欧洲的零件运输份额分给南线60%,原因就在于“不用猜到货时间”。反观波兰线,订舱量则下降了18%,连之前常年走波兰线的青岛某光伏企业都转投了南线。该企业负责人表示:“宁愿多等5天,也不想每周跟货代扯皮‘货到底在哪’。”

更有意思的是,欧洲南部的意大利、西班牙客户还主动要求走南线。因为到米兰的货物走南线无需转德国的铁路,直接从土耳其入境,后续运输成本还能节省8%,可谓是“慢5天却赚回更多”。

从战略层面来看,南线更像是一把“抗风险的备用钥匙”,成功避开了东欧的地缘雷区。波兰总跟着美国搞些“限制中国物流”的小动作,去年还想对中欧班列加征“过境费”,虽然最终未能成行,但也让人提心吊胆。而南线途经的哈萨克斯坦是上合组织伙伴,阿塞拜疆、土耳其都是“一带一路”的老合作方,不会因为第三方压力而随意卡脖子。

就像今年3月,波兰线因东欧铁路工人罢工而停运了5天,而南线则照样按点发车,里海渡轮还特意加了一班,将滞留的货物全部接上。这种稳定性,可不是波兰线所能比拟的。

说到底,不是波兰本身不重要,而是它在中欧班列这个“物流链”里,把自己活成了“可有可无的环节”。南线用100%的准时率证明,哪怕慢5天,靠谱才是企业最需要的。而波兰线73.4%的准点率,再加上时不时的延误、加费,早已把自己的“重要性”磨没了。