近期,一个略带黑色幽默的段子在网络上广泛流传:

若有人2015年入狱,十年后出狱会发现,微信依旧在聊天,外卖依旧满减,房价竟退回甚至低于当年水平,唯一要学的只是刷抖音。

这个段子看似荒诞,却精准戳中了当下楼市的痛点——曾经让无数人趋之若鹜的财富效应已然崩塌,留下的是“富人不买、中产不敢买、普通人买不起”的集体弃购困局。

01

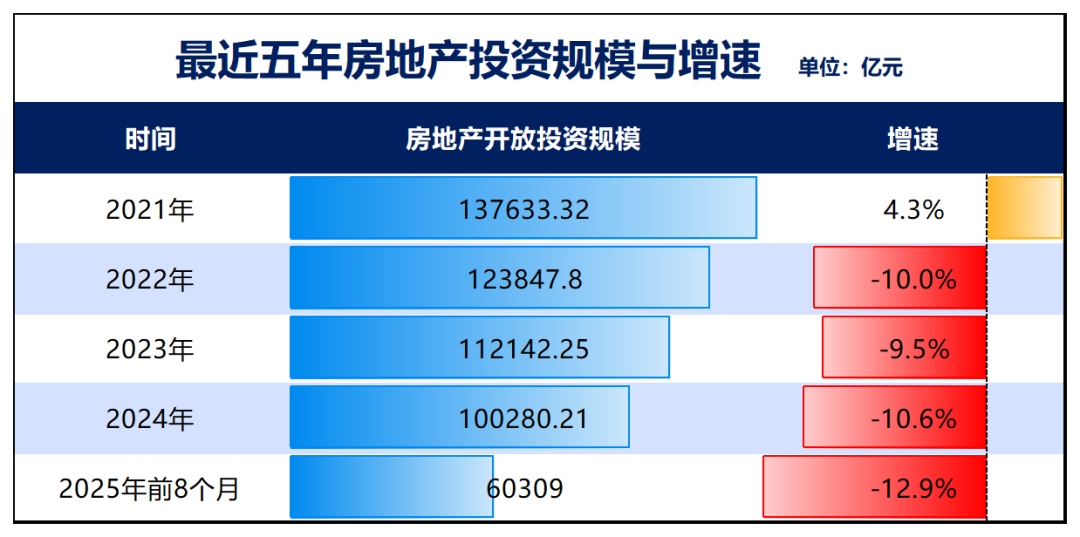

国家统计局8月的数据早已敲响警钟:

2024年1-8月,全国房地产开发投资跌至60309亿元,同比降幅扩大至12.9%。这一数字不仅创下近年同期新低,更延续了自2022年4月以来的负增长态势,住宅投资的11.9%跌幅同样刺眼。

土地市场的冷清更印证了行业寒意。

2024年卖地收入48699亿元,较最高点暴跌44%,今年前7个月更是降至16950亿元,地方政府“卖地难”成了普遍难题。

销售端的表现同样糟糕,1-8月商品房销售面积和销售额分别下降4.7%和7.3%,自2021年起就没回过正,4月后跌幅还在持续扩大,东部和东北地区成了重灾区。

比数据更直观的是房价“时间倒流”的冲击。一线城市早已不是“跌一点”那么简单:

北京房价较最高点跌了30.7%,退回2016年8月;

上海跌31.6%,回到2016年3月;

深圳跌幅更是达39.6%,倒退回2016年6月;香港更惨,直接跌回2015年2月。

这意味着2016年后高位接盘的人,不仅没享到资产增值,反而被套牢——2017年深圳500万买的房,如今市值可能只剩300万,“十年白干”成了部分人的真实写照。

更值得注意的是,这种回调从一线蔓延到三四线,很多地方房价已回到十年前,彻底打破了“房价只涨不跌”的神话。

02

财富效应的消失,让三类购房主力集体选择了“用脚投票”。

过去靠炒房赚差价的富人率先离场,在宏观经济不确定性增加的背景下,他们看清楼市已不是优质投资标的,与其被套不如落袋为安,抛售房源成了共识。

中间的中产群体则陷入深度观望,他们有首付能力,却怕把未来二三十年绑在房贷上——

面对随时可能的优化、降薪,没人敢赌自己能稳还月供,既怕追高买了就跌,又怕踏空但更怕负债,曾经占比八成的“卖一买一”置换群体,如今已不足四成。

最无奈的是普通人,收入缩水叠加房价仍处高位,即便跌了,房价收入比依旧不合理,2021年起就纹丝不动的居民杠杆率(2024年三季度甚至微降至63.2%)说明,大家早已没能力再负债买房,连首付都凑不齐成了普遍困境。

年轻人的“躺平”更让楼市失去了接盘侠。

上一代靠“掏空六个钱包+拉满杠杆”买房的底气,源于对时代红利的信任,但90后、00后没享过房价暴涨的福利,反而要面对收入不稳定的压力。

他们看透了“买房=余生负重前行”的现实,不愿用几十年青春换一套可能贬值的房子,更怕成为“被收割的红利”。

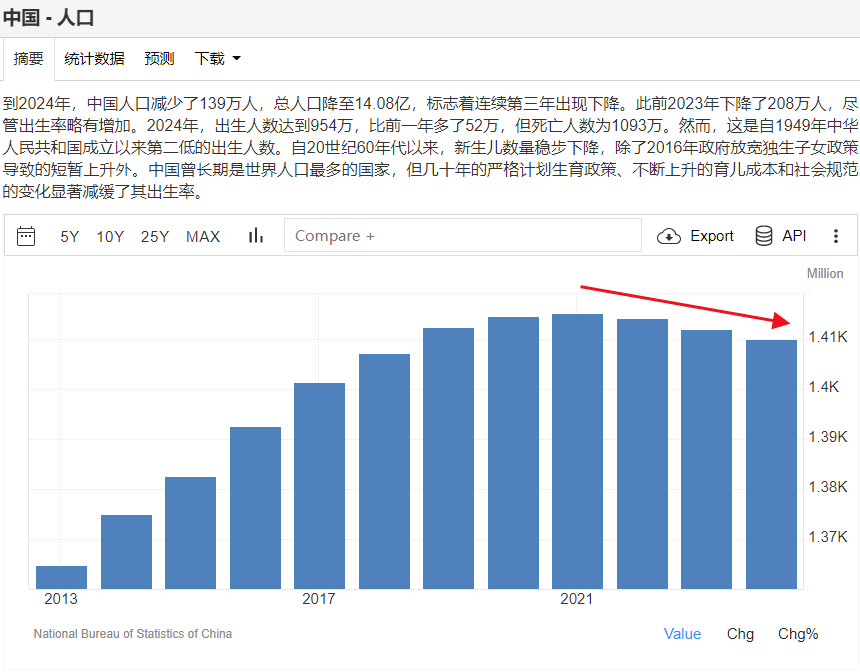

人口负增长则给这种趋势雪上加霜,2022年减85万、2023年减208万、2024年减139万,三年少了432万人,结婚率下降、新生儿减少,让楼市短期刚需和长期需求双双萎缩,供需关系彻底逆转。

03

为了救市,京沪深等城市接连出台新政:

北京放开五环外限购,上海放宽外环外购房套数,深圳甚至细分圈层差异化调控。

但效果依旧是“短期脉冲”,逃不过“短则一个月,长则一个季度”的规律。

北京8月二手房成交量仅环比涨4.28%,同比仍跌7.19%,却有94.85%的挂牌房源在降价;

上海新政后首周新房成交环比涨35.25%,但91.19%的二手房在降价;

深圳降价房源更是涨价房源的11.2倍。

“以价换量”成了唯一底色,政策只能激活少量观望刚需,却改不了“买涨不买跌”的心理。

开发商的“躺平”让局面雪上加霜,2024年百强房企拿地金额同比降31%,较2020年高点少了76%,即便央国企也只敢聚焦核心城市。

区域分化更趋撕裂:

东北1-8月投资跌22.9%,东部销售领跌,同一城市里核心区尚能抗跌,远郊区早已“降价也卖不动”。

说到底,楼市的核心矛盾已从供需失衡变成信心、收入、人口的三重失衡。

放开限购、降首付等政策再密集,也填不满“富人不买、中产不敢、普通人买不起”的需求真空。

只有当经济回暖、就业改善,收入与房价找到新平衡,信心真正恢复,楼市才可能止跌。

而这个周期,没人能给出确切答案,就像那些等待的年轻人一样,楼市也在通缩中期待着平衡点的到来。

作者:言叔,资深财经评论员,坚信 “认知才是最大的不动产”。关注我,用不一样的视角看世界。