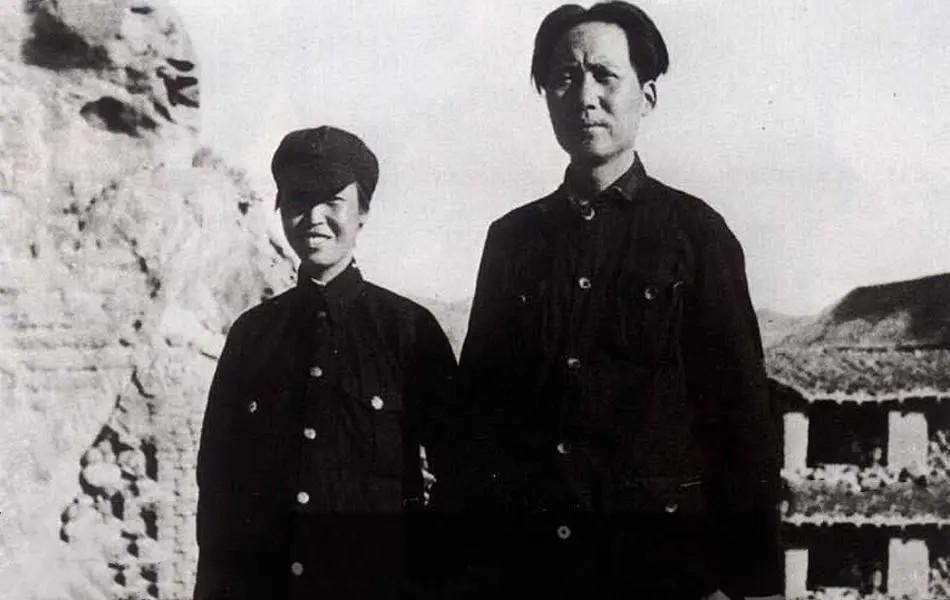

1937年春末的延安,黄土高坡仍残留着夜寒。窑洞内毛主席压低声音劝阻:"延安也能治病,你别走。"贺子珍轻答:"我累了,让我去吧。"简短对话里,藏着两人彻夜未眠的沉重。这段被历史尘埃覆盖的对话,在半个世纪后由外孙女孔东梅的回忆中重见天日。

身体伤痛:嵌在骨肉里的战争印记

贵州行军时为掩护伤员,贺子珍被炸弹掀翻的场景,被同行卫生员记录在行军日志中。体内残留的十几块弹片,在长征路上与她如影随形。每步行走都似踩在刀尖,端水时手臂颤抖,翻身时痛楚钻心。这些被革命光环掩盖的伤痛,在延安的窑洞里日复一日地啃噬着她的意志。

知识焦虑:被时代抛下的危机感

1928年成为毛主席妻子兼秘书后,贺子珍的生活被密令与密码本填满。遵义会议后,前线战事抽走了丈夫的全部精力。当延安大学、抗大涌来成批知识青年时,站在操场边的她突然意识到:自己的知识储备已显捉襟见肘。莫斯科东方大学的课堂、托尔斯泰作品的中译本,对她而言如同救命稻草。这种因教育差距产生的自卑,比身体疼痛更难以忍受。

医疗困境:陕北到莫斯科的求生之路

陕北有限的医疗条件下,磺胺和青霉素是主要药物。苏联专家在延安义诊时,面对深埋骨肉的弹片也只能摇头。莫斯科第一附属医院的新式取弹手术,成为她最后的希望。这份对现代医疗的渴求,与当时延安"永不停歇的前线"氛围形成强烈反差,枪声与口号声中,她迫切需要一片能安心治病的净土。

精神避难:战争阴影下的心理自救

孔东梅晚年回忆,外婆用"休息"解释出走决定。长征途中三个孩子失散,随后接连流产的精神重负,让她的神经如紧绷的绳索。延安窑洞的隔音极差,风声炮声都会让她惊跳。这种长期处于战备状态的心理压力,使"暂时抽身"成为必然选择。她需要的不仅是身体休养,更是从持续精神高压中的解脱。

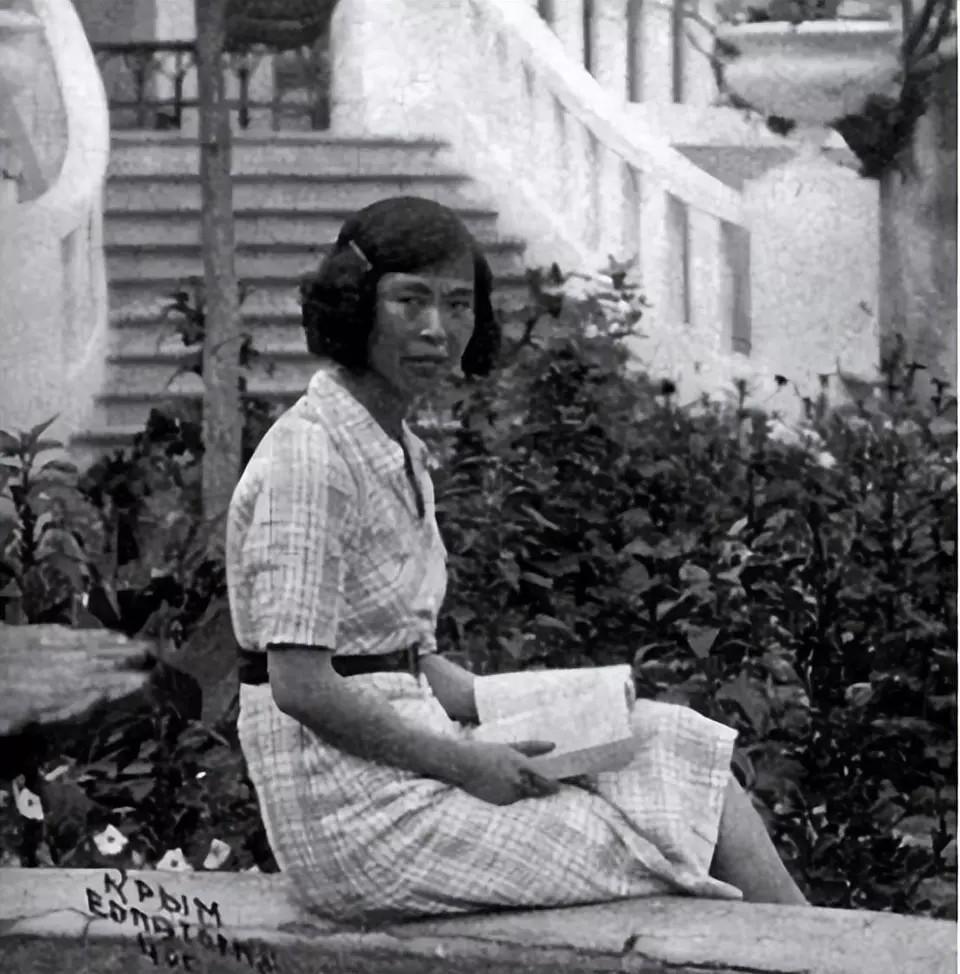

辗转西行:固执眼神背后的决绝

确定路线后,贺子珍与刘英经西安、兰州辗转抵达迪化(今乌鲁木齐)。谢觉哉、林伯渠追到办事处劝阻,谢老在几十年后的日记中写下"她眼神固执,劝不得"。这八个字,道尽了劝说者的无奈与出走者的坚定。莫斯科东方大学的课堂最终成为泡影,手术失败留下的疤痕,比想象中更早地终结了她的求学梦。

命运转折:山海关的遗憾与中南海的牵挂

1949年夏,贺子珍买好车票欲赴北京,却在山海关被组织拦下。站台风沙中,她默默改乘南下列车投奔哥哥。1959年庐山会议后,毛主席信中平实的关怀,以及那句"贺子珍是我最好的女人",成为两人最后的情感联结。1972年外孙女孔东梅出生时,中南海的灯光下,毛主席为孩子定下"东梅"之名,却终究无缘相见。

历史回响:骨灰中的战争遗物

1984年贺子珍离世时,火化骨灰中筛出的黑褐色铁片,让现场职工震惊不已。这些跟随她半个世纪的弹片,见证了从井冈山到莫斯科的革命历程。倘若当年手术成功,她是否还会执意出国?这个假设已无答案。但可以确定的是,学习、治病、休息这三大理由,交织成一位女性革命者在大时代中,为自己争取的微小但坚定的自主空间。