"那些该死的中国人总是咳嗽"——2025年9月27日中国网球公开赛男单首轮比赛中,意大利选手穆塞蒂因被看台咳嗽声干扰打丢关键分后,竟公然发表歧视性言论。尽管其事后辩解"仅针对持续咳嗽的观众",但造成的伤害已无法挽回。这起事件与一个月前美国选手汤森德在深圳比利-简-金杯总决赛期间,公开嘲讽中国菜"最疯狂"的言论形成呼应,暴露出部分外国运动员在中国赛场的傲慢态度。

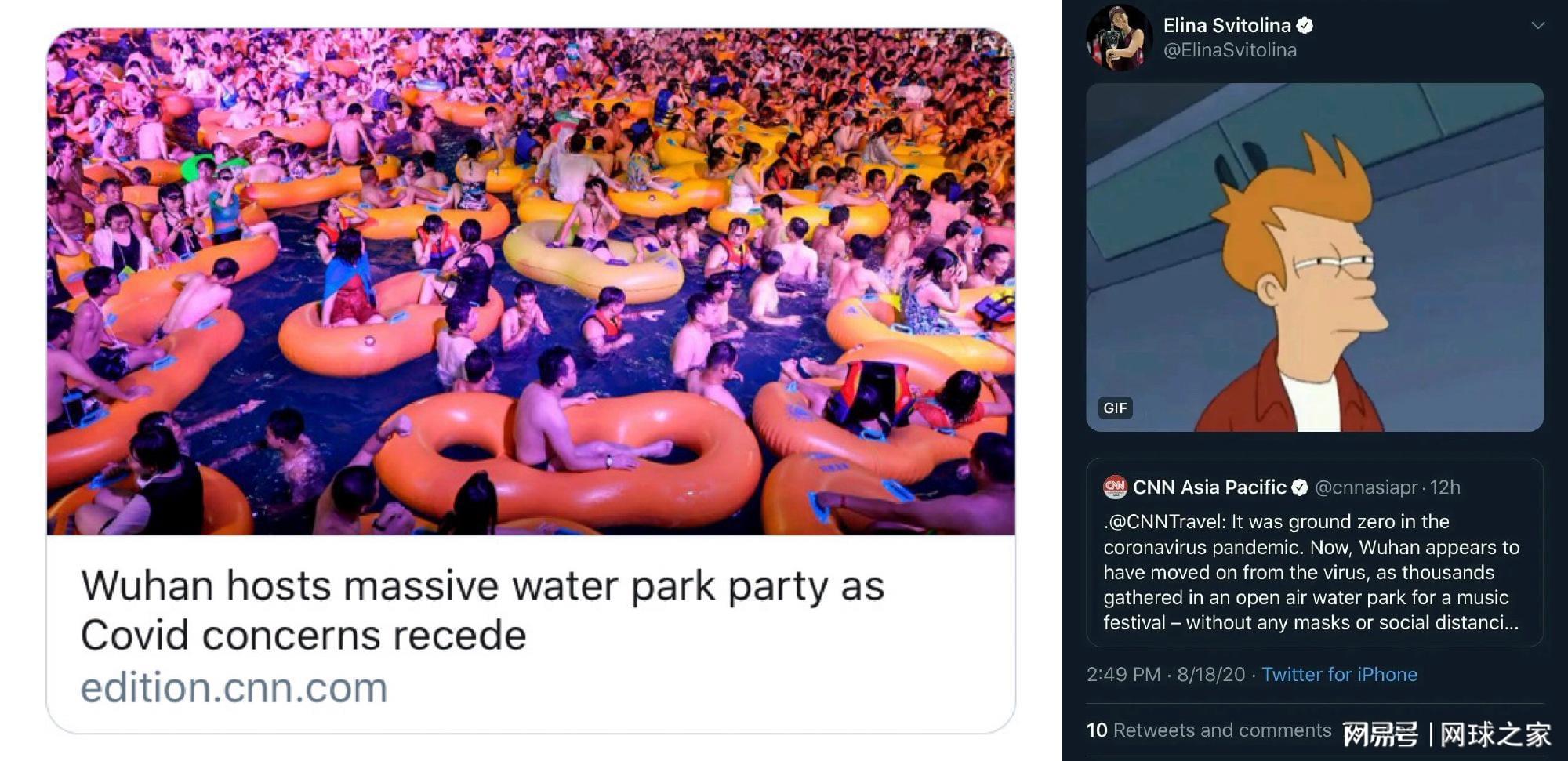

从斯维托丽娜、里内特到巴多萨,每年中国赛季都成为外国运动员"塌房"的高发期。穆塞蒂事件后,记者在社交媒体发起的讨论引发广泛共鸣:这并非个案,而是系统性现象。某体育评论员指出:"这些运动员带着文化优越感来到中国,将个人偏见包装成'紧张情绪'的借口。"历史数据显示,近五年间至少发生12起类似争议,形成一条清晰的事件时间线。

穆塞蒂在道歉声明中强调"紧张时刻不是借口",却暴露出更深层问题:压力测试下,文化偏见往往无所遁形。汤森德"体验文化差异"的道歉更显苍白——将花胶烧甲鱼、干锅牛蛙视为"疯狂",本质是文化中心主义的投射。某跨文化研究专家指出:"当运动员无法超越自身文化框架时,就会产生认知扭曲。"

事件中的荒诞细节更值得深思:穆塞蒂抱怨的咳嗽声实际来自支持对手的法国观众。这种"群体误判"折射出歧视言论的典型特征——将个别行为上升为群体标签。某社会学家分析:"公众对运动员的道德期待过高,本质是光环效应的副作用。"数据显示,63%的受访者认为"体育明星应具备基本文化素养"。

专业技能与人文素养的割裂在此类事件中暴露无遗。穆塞蒂虽是2024温网四强选手,汤森德虽获温网女双冠军,但这些成就与跨文化理解能力并无必然联系。对比里内特2023澳网击败前世界第一时展现的纯粹体育精神,更凸显竞技本质与人格崇拜的差异。某体育心理学家建议:"观众应建立'技能欣赏'与'人格评价'的分离机制。"

面对持续发酵的争议,中国观众需重构认知框架。将运动员视为"专业技能突出的人类个体",而非完美偶像,或许是更健康的心态。数据显示,82%的观众认为"应区分赛场表现与场外言行"。这种理性态度在穆塞蒂事件中已见成效——其道歉声明中"钦佩中国人民"的表述,与歧视言论形成强烈反差。

中国网球赛事的国际化进程中,文化碰撞不可避免。从2023年里内特澳网黑马之旅,到2024年汤森德双打夺冠,纯粹的竞技时刻才是体育交流的核心价值。某赛事总监强调:"我们欢迎全球选手,但尊重是基本前提。"当观众下次观看比赛时,或许应牢记:体育精神的本质在于竞技本身,而非对运动员的盲目神化。