最近餐饮圈出了个“热菜”——西贝想给“辣椒炒肉”申请发明专利,结果被国家知识产权局一纸驳回,连锅端走。

这事乍一听,像极了那种“我发明了空气”的段子。

辣椒炒肉?湖南人从小吃到大的家常菜,大排档的入门款,家庭主妇的拿手活,你西贝一连锁餐厅,想靠它申请发明专利?

好家伙,下一步是不是要申请“米饭煮法专利”,告全中国老百姓侵权?

但别急着笑,西贝这次还真不是瞎胡闹。人家是正儿八经写了厚厚一沓材料,搞了一套“高科技流程”,试图用科学手段,解决一个餐饮界的老大难问题:怎么让预制菜里的辣椒,炒完还是绿的?

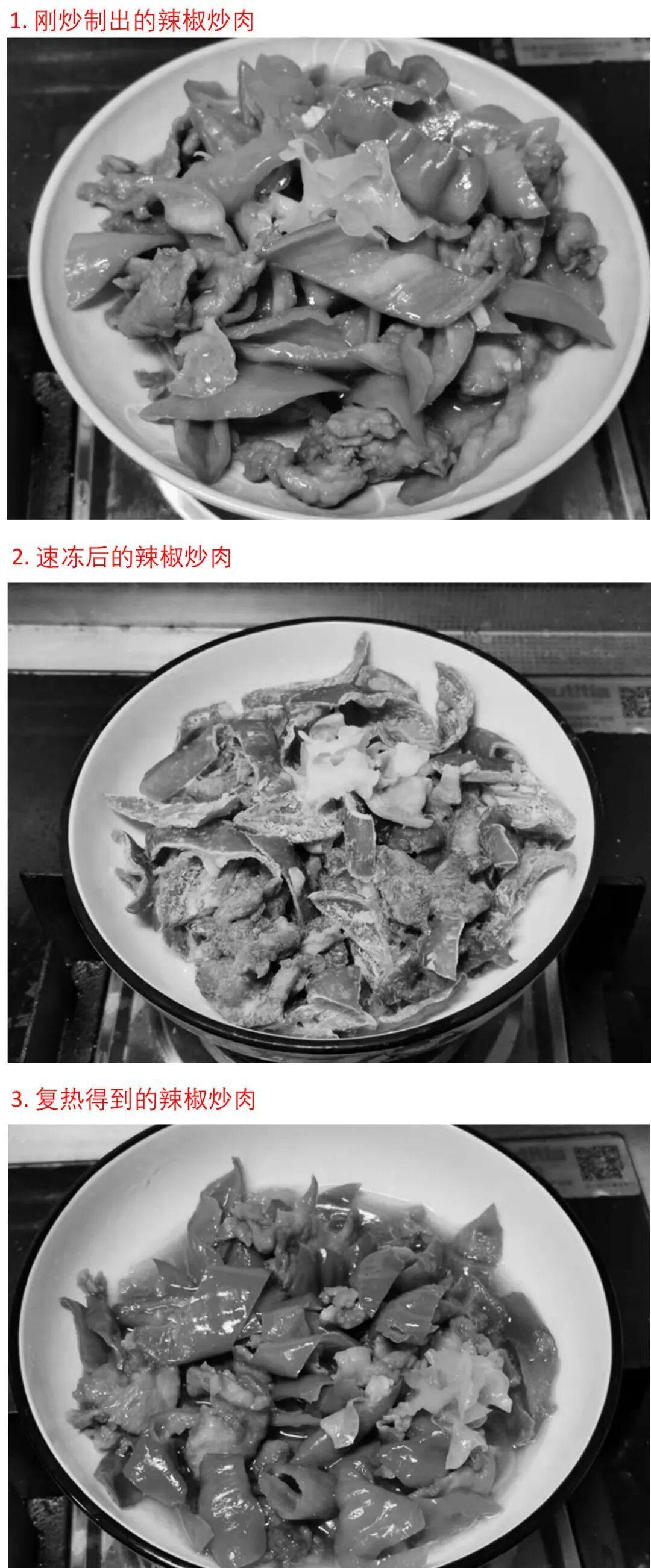

因为大家都知道,辣椒炒肉的灵魂,就在那一口脆嫩鲜绿。可一旦工厂化生产、冷冻复热,辣椒不是变黄就是变软,吃起来像被水煮过八百遍的抹布。

顾客一看,食欲全无,心里默念:这哪是辣椒炒肉,这是“辣椒认肉”——勉强认出锅里还有点肉末。

他们研究出一套“六脉神剑”式流程:辣椒先漂烫,再脱水,再泡“神仙水”,再二次脱水,最后跟肉片一合体,速冻封印。

最绝的是那个“神仙水”——水+冰块+柠檬酸+氢氧化钙+卡拉胶。

好家伙,这不是厨房,是化学实验室啊!这配方念出来,我妈以为我在配消毒液。

西贝说,这套流程能让辣椒在复热后依然保持“嫩绿挺拔”,口感“脆而不生,熟而不烂”。听上去,简直是预制菜界的“防腐黑科技”,辣椒界的“冻龄女神”。

可问题来了——这叫“技术创新”,不叫“发明创造”。

专利局的审查员一看,乐了:

你这不就是把传统炒菜流程拆解成工业化步骤吗?

漂烫、脱水、调味、冷冻,哪一步是凭空变出来的?

你用柠檬酸保色,厨师用料酒去腥,本质都是“烹饪技巧的优化”,

再厉害,也变不成“永动机”。

专利的核心是“前所未有、非显而易见、有实质性特点”。

可辣椒炒肉这道菜,几百年前就有了;你做的改进,是为了解决“工厂出菜不绿”的问题,属于“常规技术手段的组合”,没突破“菜”的本质,只是让“预制菜”更好吃了点。

这就好比,你发明了个“自动削笔刀”,不能因此就说“铅笔”是你的专利。你改进了“速溶咖啡的冲泡温度”,也不能去告雀巢侵权。改进方法可以申请实用新型或技术秘密,但想把“菜”本身锁死?

门都没有。

更讽刺的是,西贝一边申请专利,一边在菜单上写“家的味道”“妈妈的手艺”。结果专利书里全是化学名词和冷冻参数,这哪是妈妈的味道,这是“实验室的标本”。

湖南本地多少预制菜厂早就在做了,只是没你这么“较真”去申请专利罢了。

你这一闹,反倒像极了那个在食堂打完饭,突然举手说:“这菜我改良过,以后谁吃都得交版权费。”

当然,咱也得说句公道话:西贝肯在预制菜上下功夫,研究口感、保色、复热,这份较真值得点赞。

毕竟,现在多少餐厅的“现炒”都是微波炉叮一下,能认真对待一道家常菜的工业化还原,已经是行业清流。

但清流归清流,你不能因为自己认真,就想把公共菜谱“私有化”。

辣椒炒肉是湘菜的根,是烟火气的魂,是无数家庭餐桌上的“安全感”。它不属于某个品牌,它属于每一个会颠勺的人。

你要真想赢,就别想着“锁住菜”,而是做出让人吃了就想家的味儿。顾客买单,是因为你做得好,不是因为你“告得狠”。

最后,给西贝支个招:别申请“辣椒炒肉”专利了,建议赶紧去申请个“柠檬酸+氢氧化钙+卡拉胶复合保绿剂在预制湘菜中的应用”——这名字又长又专业,听起来就很值钱。

虽然可能还是批不下来,但至少,听起来不像在抢老祖宗的饭碗。

毕竟,菜可以预制,文化,不能冷冻。