来源:市场资讯

来源:圆桌世界观

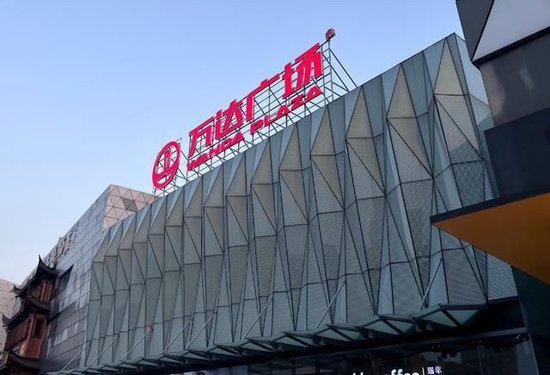

近年来,每当人们谈及万达,脑海中浮现的不再是当年“一个亿小目标”的辉煌,而是“又在卖资产了”的频繁操作。从五星酒店到文旅项目,再到王健林曾坚称“绝对不能放”的万达广场,前前后后已有80多座广场被出售,回笼的资金数额巨大。然而,即便如此,万达仍背负着6000亿的巨额债务,这不禁让人疑惑:卖了这么多值钱资产,为何债务依旧像无底洞?

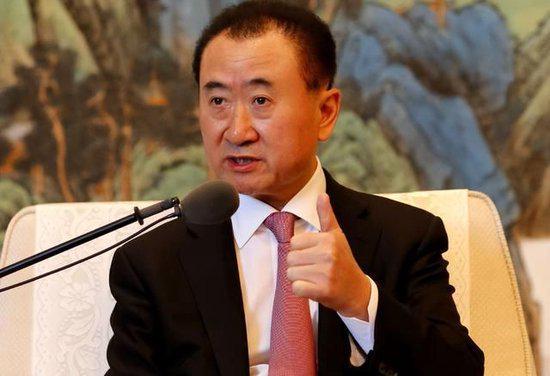

2013年,对万达而言是一个重要的里程碑,王健林首次登顶中国首富宝座,开启了万达的高光时刻。到2015年,他更是以2600亿资产超越李嘉诚,成为全球华人首富。那时的万达,堪称“商业帝国”,拥有200多座万达广场、80多家五星酒店以及1300多家影院,走到哪里都是行业焦点。

然而,在风光无限的时候,万达却做出了一个后来被证明颇具风险的决定——上市豪赌。当时,王健林认为港股市场低估了万达的价值,决定从港股退市,将旗下商业地产公司更名为万达商管集团,转而准备冲击A股市场。从企业角度来看,通过上市提升估值、获取更多融资是正常操作,但对赌协议却像是一朵“带刺的玫瑰”,看似能获得急需的资金,一旦未达到约定条件,便会遭受重创。

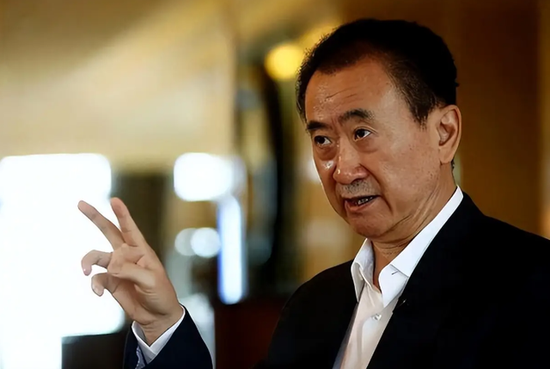

2018年,万达冲击A股失败。幸运的是,腾讯、苏宁、京东、融创等企业共同出资340亿,买下了之前投资人手中的14%股份,暂时解了万达的围。但这次上市失败只是开始,万达的债务问题也从此逐渐浮出水面。

不过,仅凭一次上市失败和对赌压力,还不足以让万达陷入6000亿债务的泥潭。真正让万达“伤筋动骨”的,是2017年的一场突发事件。

2017年,“大马城”项目引发了广泛关注,也正是这一事件,让万达突然遭遇了政策调整和贷款收紧的双重冲击。对于当时还在依靠高负债扩张的万达来说,这无疑是“晴天霹雳”。王健林只能选择“壮士断腕”,将13个文旅项目91%的股权和77家五星酒店打包卖给融创和富力。当时,很多人认为万达这是果断止损,但谁能想到,这600多亿的甩卖,只是万达“卖卖卖”模式的开端。

同样在2017年,王健林曾公开回应过债务问题,称当时万达的商业贷款加债券约2000亿元,并提到以成本计的资产有7000亿元,集团收入2273.7亿元,账面现金有1000亿,手里还有1300亿的销售物业,卖掉能回收几百亿。按他的说法,“万达负债不是个问题”。但仔细看这几年卖的资产,可以发现一个明显特点:万达早期甩卖的都是文旅、酒店、百货这些非核心业务,而作为“压舱石”的万达广场,始终未出现在出售清单上。

这也不难理解,毕竟万达广场是万达最稳定的收入来源。2024年上半年,光是万达广场就贡献了244亿元收入。根据万达商管后来的信息,2024年底全国有513座万达广场,运营面积约7090万平方米,这个规模在行业里依然具有竞争力。说白了,这时候的万达已经陷入“拆东墙补西墙”的困境,卖资产的钱刚到手,可能就用来还利息或填其他窟窿了,根本无法从根本上解决债务问题。

本以为保住万达广场这个“基本盘”就能稳住局面,可没想到,连这个曾经的“底线”后来也守不住了。而且王健林还没放弃上市的念想,这又给万达添了新麻烦。

2024年,万达的处境更加艰难。之前一直舍不得卖的万达广场,也开始出现在出售清单上。这一年,万达累计卖掉26座万达广场;2025年节奏更快:2月卖5座,4月把万达酒店管理100%股权卖了,就连那座气派的总部大楼,也都卖了。

前后算下来,万达卖掉的万达广场已经有85座,比标题里的80座还多5座,可见当时是真的“急了”。更让人唏嘘的是,为了缓解债务,王健林还失去了核心资产的控制权。从财务数据看,万达的债务压力更直观。2024年9月底的数据显示,万达商管一年内到期的非流动负债约400.84亿元,短期借款38.89亿元,长期借款1064.6亿元,应付债券61.91亿元,光是一年内到期的短债就超439亿元,可手里的货币资金只有约151亿元。

这意味着就算把所有能立刻用的钱拿出来,也还不上一半短债。忙活七八年,卖了这么多资产,万达依然背着巨额存量债务,除了继续卖资产,似乎没有更好的办法。

不过,对比同期其他爆雷房企,万达还算保住了“体面”:没有申请破产,员工工资照常发,还在坚持卖资产还债,没有选择“躺平”。

从“华人首富”的商业帝国,到卖掉80多座万达广场仍欠6000亿债务,万达走过的弯路确实让人感慨。但更值得关注的是它在困境中的态度,没有像有些企业那样破产逃债、拖欠工资,而是一直通过出售资产偿还债务,这份对员工、对债权人的责任感,其实挺难得的。

现在的万达虽然难,但手里还有400多座万达广场的基本盘。只要稳住节奏、优化业务结构,慢慢处理债务,未来未必没有机会走出困境。

每个企业的发展都不会一帆风顺,起起落落是常态。万达现在遇到的困难,或许只是它漫长发展路上的一个“坎”。相信只要它能吸取教训、调整方向,保持住那份“体面”和责任感,总有一天能摆脱债务困扰,重新找到属于自己的发展节奏。毕竟,能在行业寒冬里坚持下来的企业,本身就已经赢了一半。