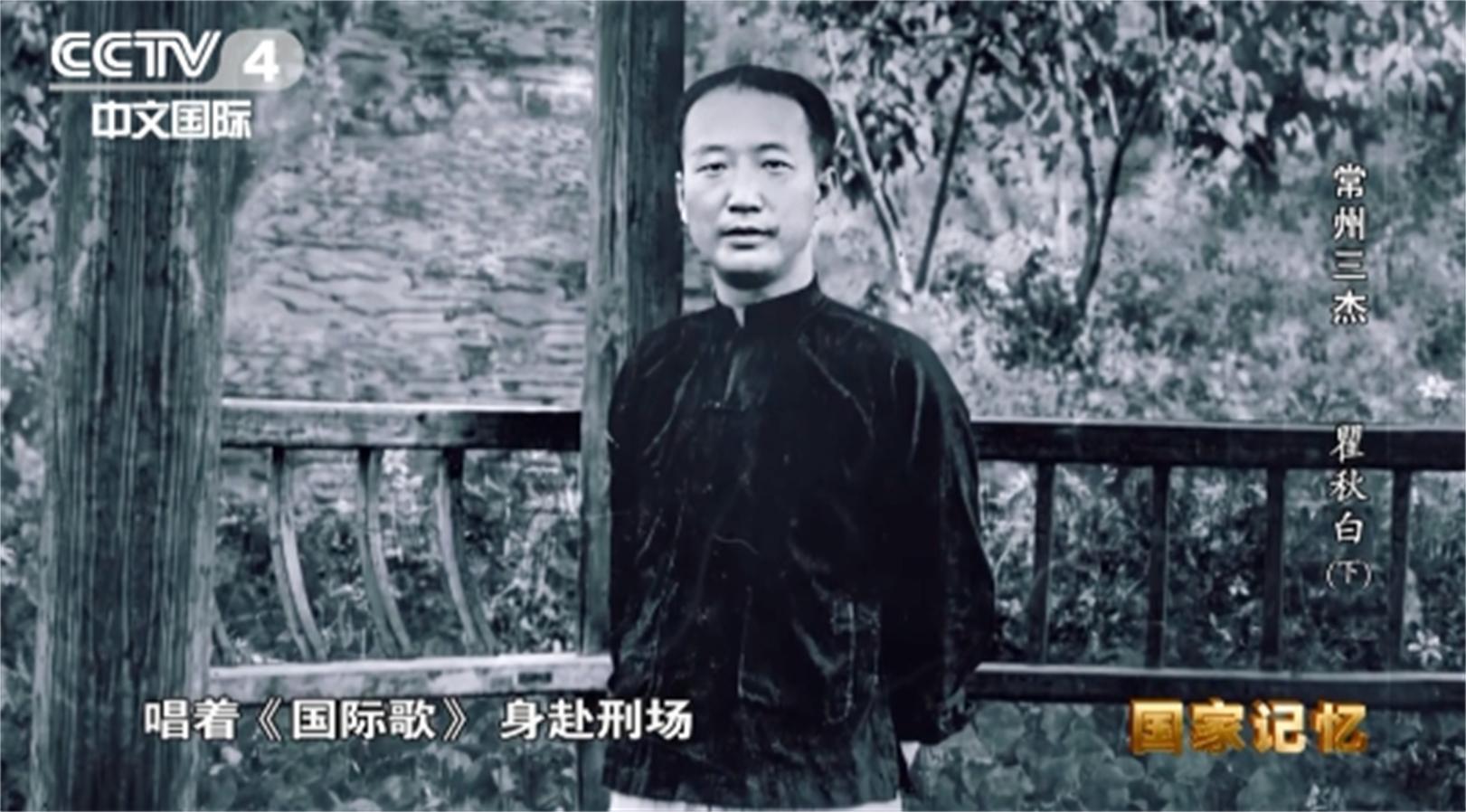

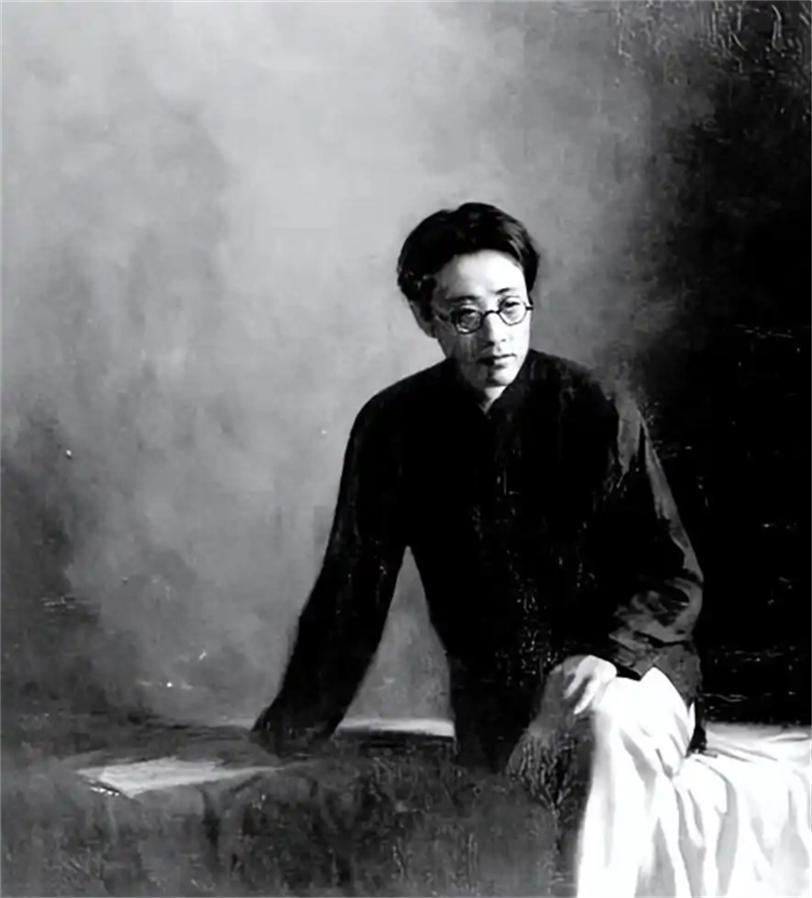

1935年6月18日,福建长汀罗汉岭下,一位文弱书生环顾青山绿草,含笑留下一句“此地甚好”,随即从容就义。

这个书生,便是我党的早期领导人之一瞿秋白,就义时年仅36岁。

虽然他的一生如流星般短暂,但是却异常璀璨。

可以说,正是通过他的生花妙笔和天才头脑,马克思主义才会在当时的中国,传播得如此顺利。

而令人费解的是,这位被毛主席尊称为“老师”的烈士,却在建国后被毛主席批示“以后少纪念”。这背后究竟有何隐情?

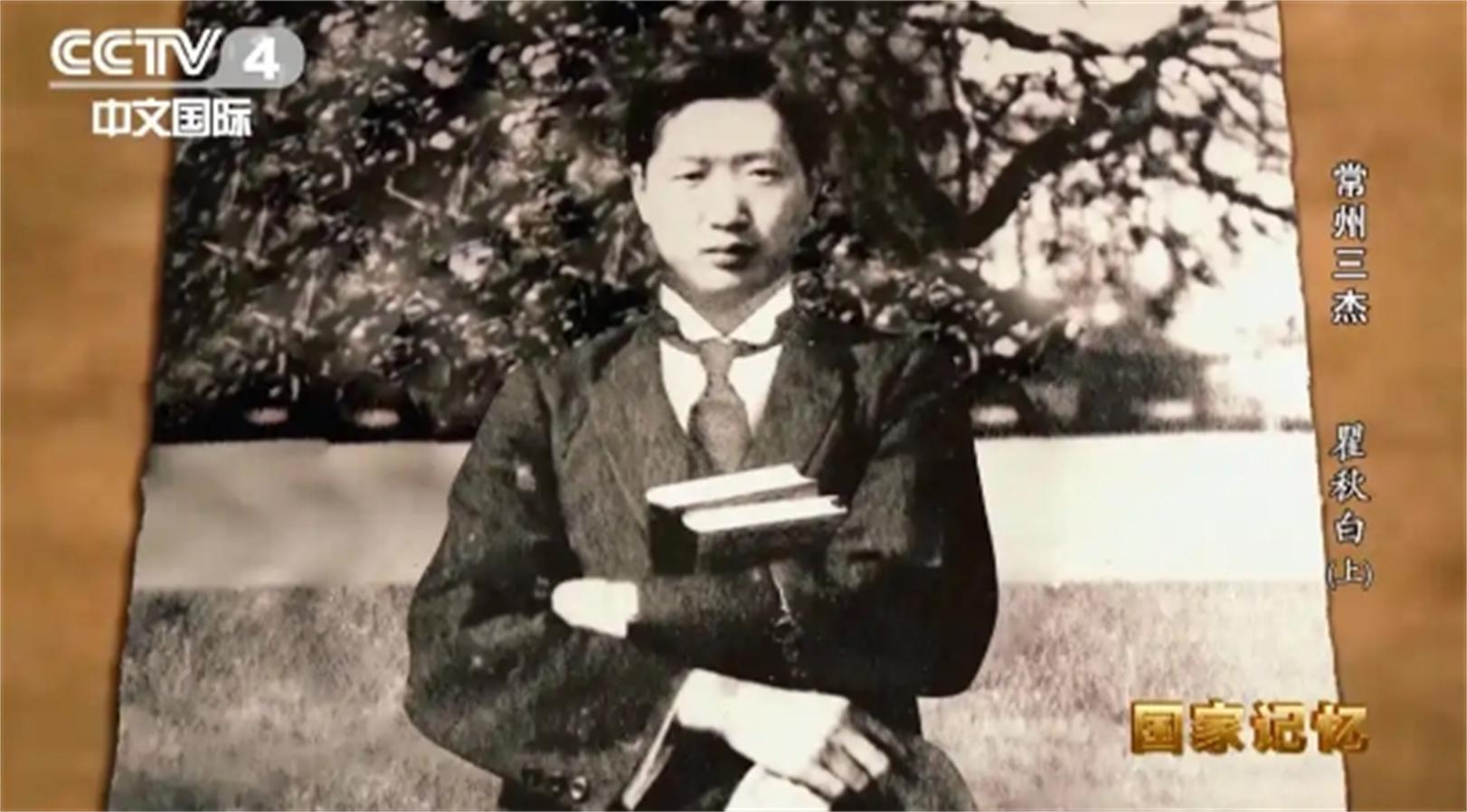

瞿秋白出生于江苏常州一个没落的士绅家庭,父亲瞿世伟是传统儒生,母亲金璇也是通晓诗书。

虽然家道中落,但瞿秋白却自幼饱读诗书,展现出过人的学习天赋。

17岁时,他考入了北京俄文专修馆,学习俄语与文学。在此期间,他逐渐接触到了新文化运动思潮,心中也逐渐有了自己的信仰。

1920年,瞿秋白作为《晨报》记者,受命赴苏联考察。

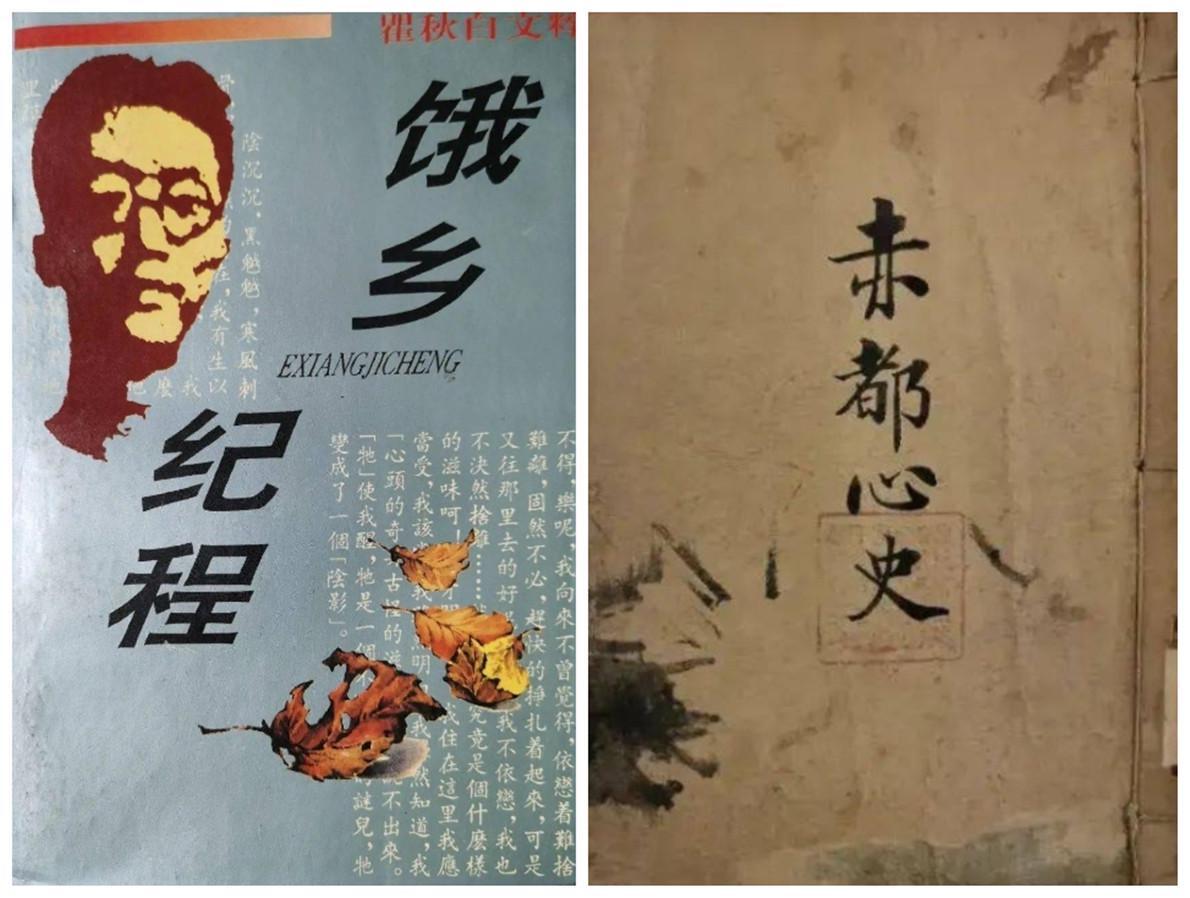

在异国他乡,他亲历了苏联在十月革命后的社会变革,很有感触,于是写下了《饿乡纪程》《赤都心史》两部作品。

这两部作品,也使他成为了系统介绍苏联革命经验的第一个中国人。

这段经历,也奠定了他在中国革命历史中的地位。1922年,经张太雷介绍,瞿秋白加入了党组织。

1923年,中国的革命形势变得空前融洽,国共两党开始了第一次合作。

瞿秋白作为共产党方面的代表,却参与起草了国民党一大宣言。

瞿秋白在宣言中,对国民党的一些纲领进行了详尽阐述,其理解程度,比很多国民党元老还要透彻。

孙中山因此十分赞赏瞿秋白,对其才华和理解力都十分钦佩。

这件事,让国共合作的初期阶段变得相当顺利,瞿秋白也因此被誉为“国共合作的桥梁”。

然而,事情在1927年发生了巨大的变化。一贯军阀习气浓重的蒋介石,发动了“四一二”政变,开始大肆打击共产党人。

而当时党组织的最高领导人陈独秀,却表现出了软弱和难堪大任的特质。

于是,瞿秋白临危受命,成为了党组织的第二任最高领导人。

紧接着,他便主持了“八七会议”。在会议上,他确立了武装反抗国民党的方针,将党组织从危机中解救了出来。

不过,瞿秋白在这之后不久就去了苏联,担任了中国驻共产国际代表团的团长。

但由于一些历史原因,他的弟弟离奇失踪,他自己也失去了在党内的一切职务。

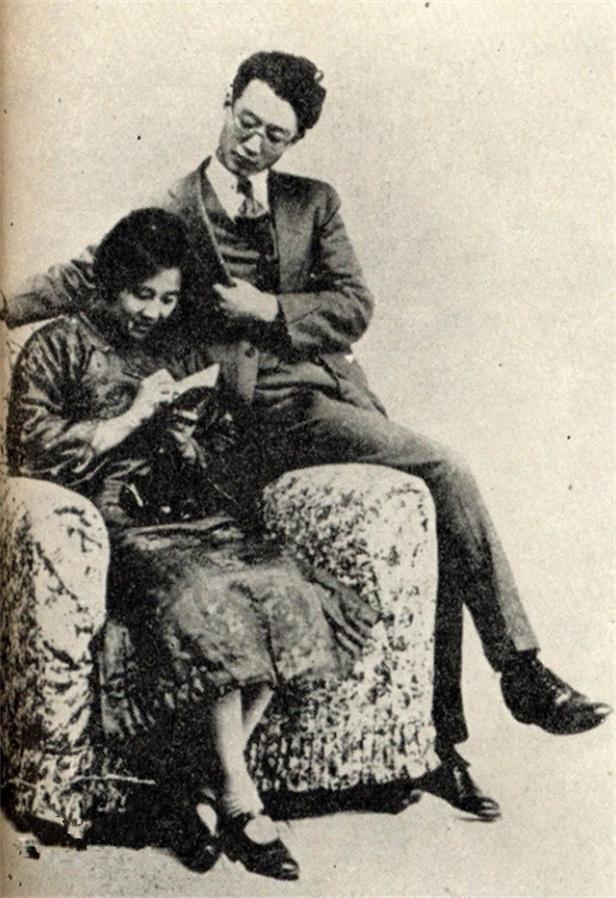

1931年,他回到了中国,到上海治疗肺病。在此期间,他与鲁迅相识,并且在轰轰烈烈的左翼文化运动中,与他共同奋斗,继而产生了十分深厚的友谊。

鲁迅曾称赞他“中文俄文俱佳,举世难觅”,两人还合编了《萧伯纳在上海》等作品,留下了不少让人动容的回忆。

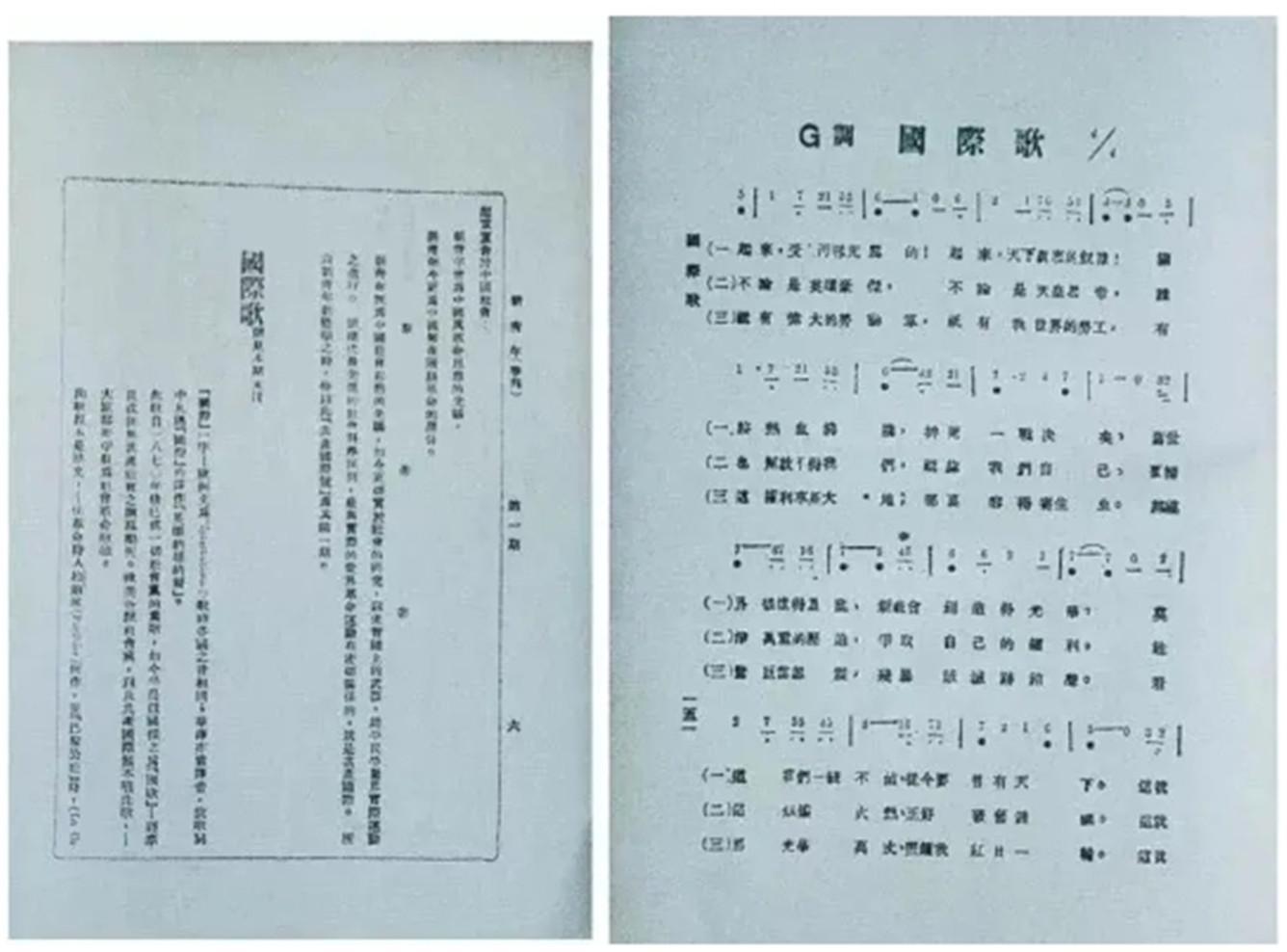

在此期间,瞿秋白翻译了大量俄文的革命作品,包括著名的《国际歌》。

此外,他还以自己颇为简练而清晰的笔触写出了大量作品,系统地介绍了辩证唯物主义,奠定党的理论根基。

可以说,瞿秋白是马列主义理论中国化的先驱之一。

1934年,瞿秋白来到了中央苏区。当时他的任务,是主持苏区的教育工作。当时的苏区没有多少学校,群众的文盲率非常高。

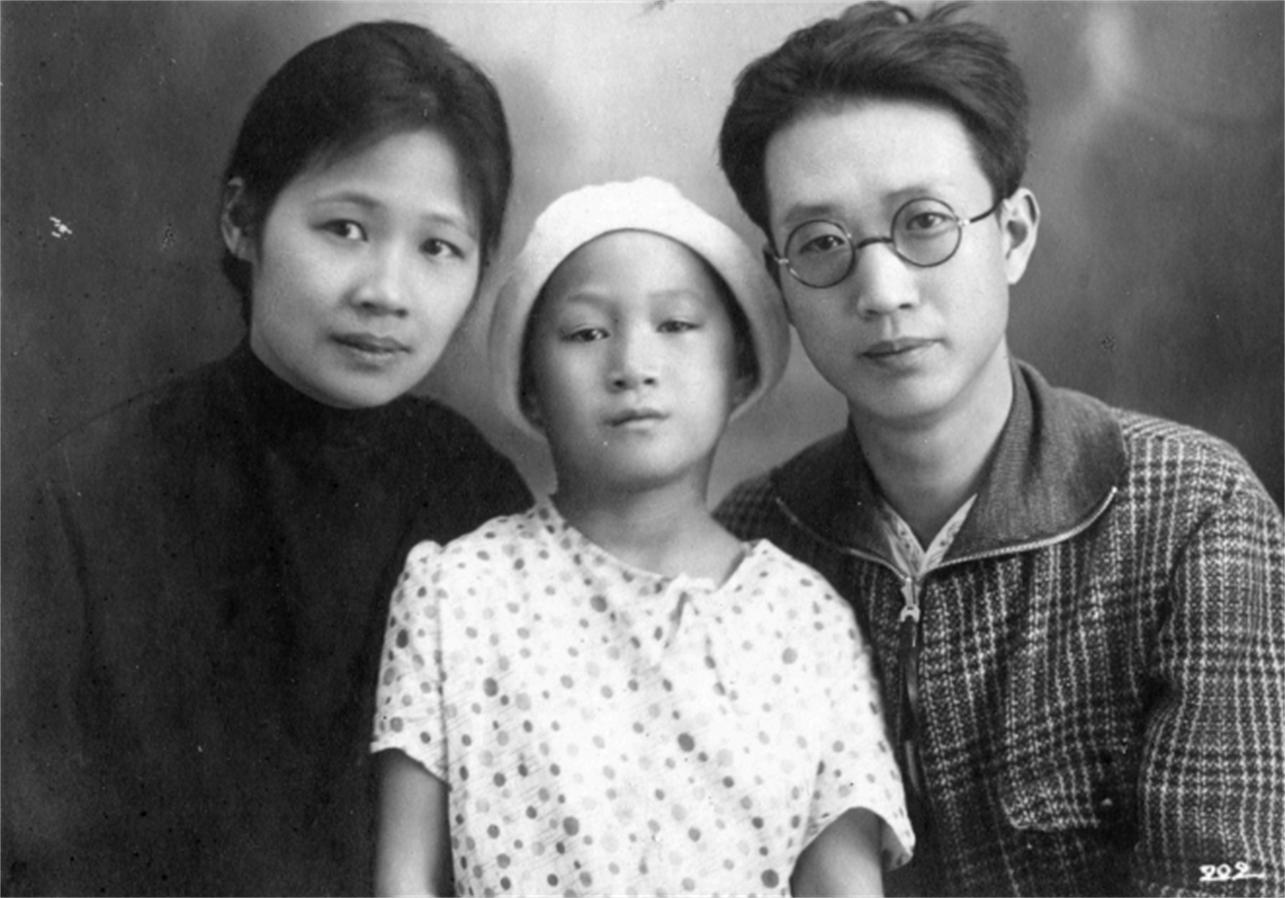

瞿秋白不辞辛劳,创办了苏维埃大学,建立了一整套行之有效的扫盲体系,培养了大批有文化的干部。毛主席非常赞赏瞿秋白,曾经称他为老师。

但是半年多之后,红军便因为军事问题而准备展开长征了。瞿秋白此时,肺结核再次发作,不得不留了下来。

然而第二年2月,他就在转移过程中被捕了。对于瞿秋白,蒋介石还是十分爱惜的,亲自下令要劝降他。

而特务头子陈立夫也想出了一个主意,妄图以“学术合作”为饵,骗瞿秋白就范。

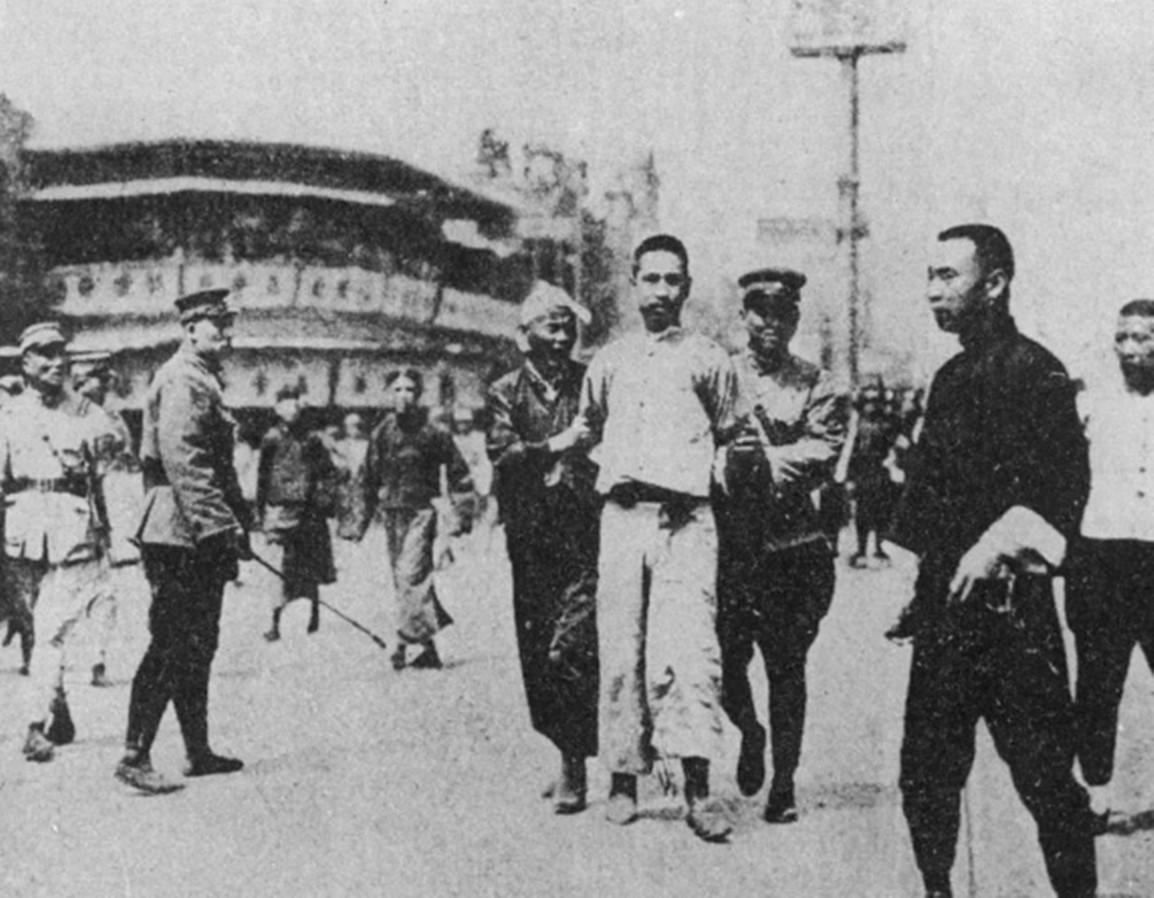

但是,瞿秋白不仅严词拒绝了敌人的诱降,还掷地有声地表示,为革命而死是无上光荣的!

蒋介石看无法收服他,便下令将瞿秋白处决。

在刑场上,瞿秋白高唱《国际歌》,并用中俄双语呼喊革命口号,留下了一段感人至深的故事。

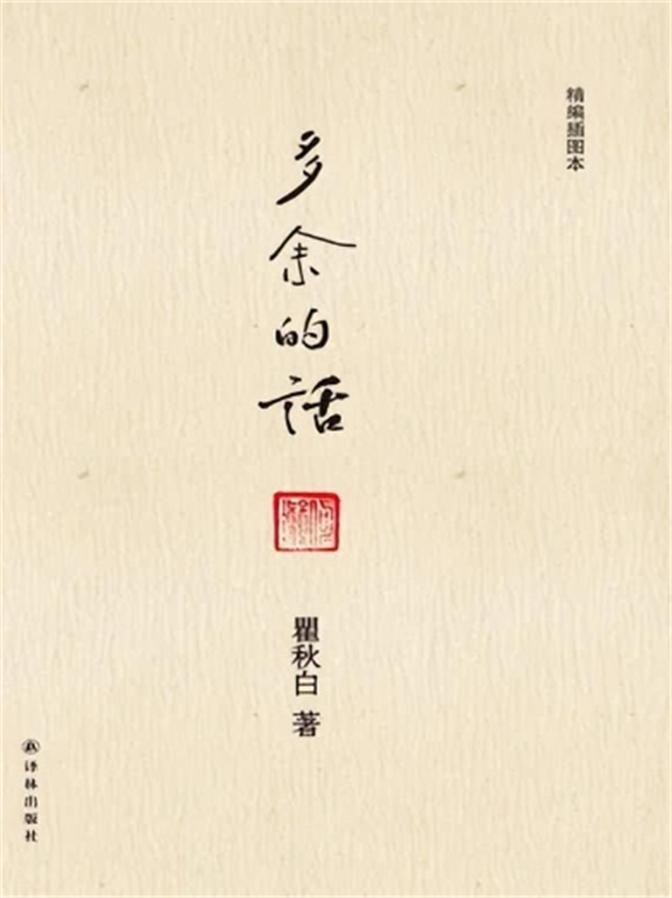

以瞿秋白的地位和贡献,被认定为烈士应该是没有任何问题的。但问题是,他在狱中时,留下了一部遗作,名为《多余的话》。

这部作品的内容中的一部分,是他的自我剖析。由于书生意气使然,这些剖析的话语里,不可避免地流露出了一些文人对人世的留恋。

结果,一些党内的人便说,瞿秋白在《多余的话》中,展现了自己身上的脆弱,并以此对他展开了批判。

这一情况,导致瞿秋白的历史身份迟迟难以认定。虽然情况复杂,但是毛主席出于对瞿秋白的尊敬,一直主张为他恢复声誉。

只不过当时革命尚未成功,不是做这些事的时候。

1950年,国内的大局已经基本确定,毛主席这才腾出手来,为瞿秋白正名。

正好这一年,《瞿秋白文集》准备出版,毛主席专门在其扉页上题词,以示对瞿秋白的肯定。

从此后,瞿秋白的历史地位,终于得以恢复。1955年,党中央将其遗骨迁葬北京八宝山,并由周总理亲自主祭。

这一下,瞿秋白成为了唯一一名由中央直接下令迁葬的革命烈士。

毛主席亲自题词,周总理主持迁葬,按说瞿秋白的历史声望不应该再有任何问题了。

但是在1962年,毛主席对他的态度,却突然发生了巨大的转变。

在这一年,毛主席在陆定一提交的报告中批示,以后要少纪念瞿秋白,多纪念方志敏。毛主席的态度,为何会在这一年发生变化呢?

虽然这个问题没有确切的答案,但是后人猜测,这可能与中苏两国关系的变化有关。

建国初期,由于朝鲜战争的关系,中苏两国建立了非常良好的同盟关系。

苏联将自己的工业设备,成套成套地运来中国,为我国的工业化打下了基础。

而且,苏联还援助了中国156个大型工业项目,帮助中国培养出了非常多的科学和管理人才。

在苏联的帮助下,中国的第一个五年计划胜利完成。

然而,毛主席却在一片祥和之中,看到了危机。苏联虽然援建了项目和设备,但是始终“留了一手”,不让中国人接触到核心。

这也就隐含着一种风险,就是苏联人有可能要以此来渗透中国,进而控制中国。而这一点,正是毛主席所不能容忍的。

于是在1959年,当苏联提出,要建立长波电台和联合舰队、并由中苏双方共同建立指挥部时,毛主席断然拒绝。

而苏联方面,则是马上换了一副面孔,不但停止了对中国的一切援助,还把来援助的专家也全部撤走。

这一下,中苏关系从沸点降入了冰点。而连带着,那些和苏联关系深厚的人,风评也受到了影响。

我们知道,瞿秋白曾留学苏联,并与共产国际关系密切。因此很多人提出,他是“教条主义”代表。

而在《多余的话》中,瞿秋白的一些语言,也被认为有“消极倾向”。

而同时,毛主席为了继续发展社会主义经济,开始大力倡导“自己动手,丰衣足食”的精神。

而方志敏的遗作《可爱的中国》中,曾大力倡导“自力更生”的精神。

所以在当时,方志敏比瞿秋白更适合当时的中国。通盘考虑之后,毛主席这才决定,要少纪念瞿秋白,多纪念方志敏。

然而,历史人物并非非黑即白。后来随着国内政治环境的缓和,瞿秋白的声誉有所恢复。

一些人表示,《多余的话》并非懦弱的表现,而是“知识分子的真诚自省”。

于是在1980年,中共中央重新肯定了瞿秋白,并称他为“伟大的马克思主义者”。如今,他的故居与纪念馆,都已经成为了红色教育重要基地。

瞿秋白用36年生命,践行了自己“为大家开辟一条光明的路”的誓言。

他的故事不仅关乎理想与人性,还有历史与政治的复杂交织。

毛主席的“少纪念”批示,恰是历史长河中的一段插曲,随时提醒着后人,要以更理性、更包容的态度,来审视先辈的革命历程。

参考资料:

1、瞿秋白:“想为大家辟一条光明的路”(奋斗百年路 启航新征程·数风流人物)——环球网-2021-05/1108:51

2、昂首直立,面带微笑赴刑场,他是《国际歌》的翻译者,他是革命先驱瞿秋白!——共青团中央2022-01-29 22:45