从1937年卢沟桥事变爆发至1938年底武汉会战结束,日军在短短一年多时间内以雷霆之势席卷华北、华中,相继攻占北平、天津、上海、南京、武汉等战略要地。中国东部沿海经济核心区几乎全面沦陷,大片国土插上太阳旗。然而,自1938年末至1945年日本投降的七年时间里,日军攻势骤然停滞,战线陷入胶着状态,这场战争的转折究竟源于何种因素?

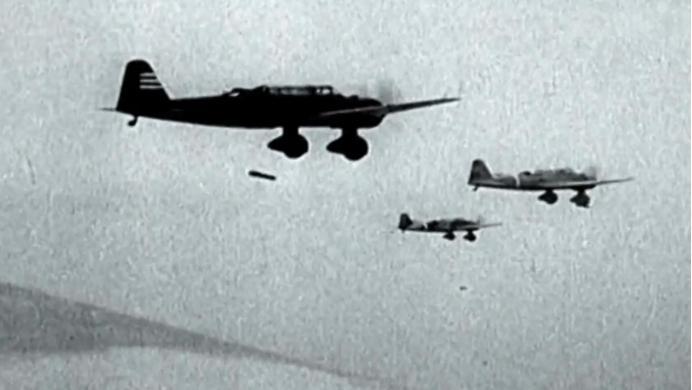

要理解后期僵局的形成,需追溯日军初期势如破竹的根源。当时中日两国综合国力存在代际差距:日本通过明治维新完成工业化转型,建立起包括飞机、坦克、重炮在内的机械化作战体系,其“大陆政策”战略目标明确指向称霸亚洲。反观中国,军阀割据导致中央权威式微,工业基础薄弱到连基础武器都需进口,军队装备与训练水平与日军存在显著差距。

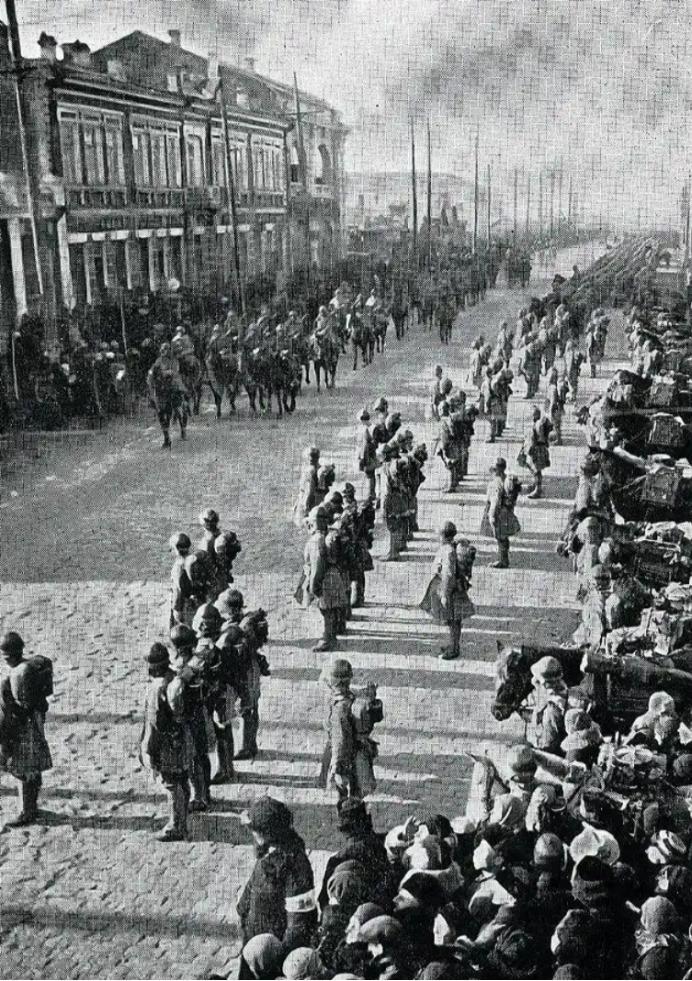

在“三个月灭亡中国”的狂妄计划驱动下,日军采取海陆空立体攻势,利用铁路公路网快速推进,其机械化部队在平原地区展现碾压优势。中国军队虽以血肉之躯顽强抵抗,但在装备代差面前付出惨重代价。这种“降维打击”使日军得以在初期迅速控制中国经济命脉区域。

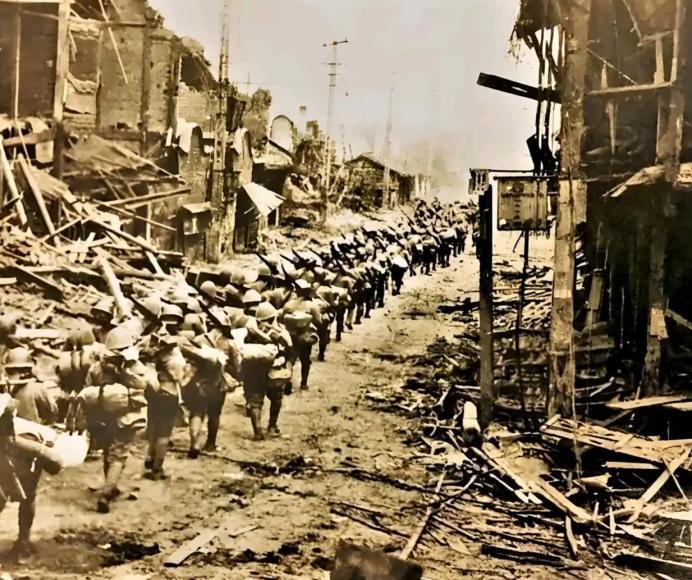

面对节节败退的危局,中国提出“以空间换时间”的持久战战略。国民政府与共产党不约而同地认识到:中国广袤的国土与复杂地形,足以将战争拖入消耗战阶段。1937年淞沪会战便是典型实践,中国军队主动在上海开辟第二战场,将日军精锐部队拖入三个月鏖战,虽最终失守但粉碎了日军速胜幻想,为工业设备西迁赢得宝贵时间。

1938年台儿庄大捷则成为战略转折的标志性事件,中国军队首次在正面战场取得万人级歼敌战果。通过持续的战略撤退与游击战术,中国成功将日军引入内陆复杂地形,使其机械化优势难以施展,同时动摇其占领区统治根基。

日军攻势停滞的核心原因在于后勤体系崩溃。随着战线延伸至内陆,数千公里的补给线面临铁路破坏、公路受阻的困境,敌后游击队的持续袭扰更使运输效率大幅下降。1938年武汉会战后,日军兵力分配陷入两难:每占领一个城市就需分兵驻守,导致机动兵力枯竭,广大农村地区沦为抗日力量沃土。

武汉会战成为国力消耗的分水岭,日军虽攻占战略要地,但付出伤亡25万人的惨重代价。此后日本被迫转入战略相持,通过“以战养战”掠夺资源,却因此陷入更深层的治理困境。

战争初期的绥靖政策使中国陷入孤立,但日本扩张触碰美英在华利益后,国际态度发生根本转变。美国自1938年起逐步加大对华援助,1941年实施石油禁运直接卡住日本战争机器咽喉。被逼入绝境的日本选择南下东南亚夺取资源,却因此将美国拖入战争,形成中国与太平洋双线作战的致命困局。

抗日战争的胜利是战略智慧、国际形势与民族意志共同作用的结果。持久战战略成功将日本拖入资源消耗的无底洞,而国际制裁切断了其战争命脉。这段历史证明:再强大的侵略者也无法征服拥有坚定意志与战略智慧的民族,只要精神火种不灭,终将燃起反抗的烈焰。