“陈老总,我想重新干点工作。”1950年1月中旬,上海宝山路一处普通砖楼里,贺子珍低声开口。窗外寒风透骨,屋内却因这句话泛起一丝暖意。陈毅端着茶碗,沉吟片刻,只回了三个字:“再等等。”

这场简短的对话未能当场敲定结果,却如石子入水,激起层层涟漪。回到住所的贺子珍,心头萦绕着疑问:“再等等”背后,究竟藏着怎样的考量?是担忧她的健康,还是因她曾在杭州妇联的短暂工作经历?

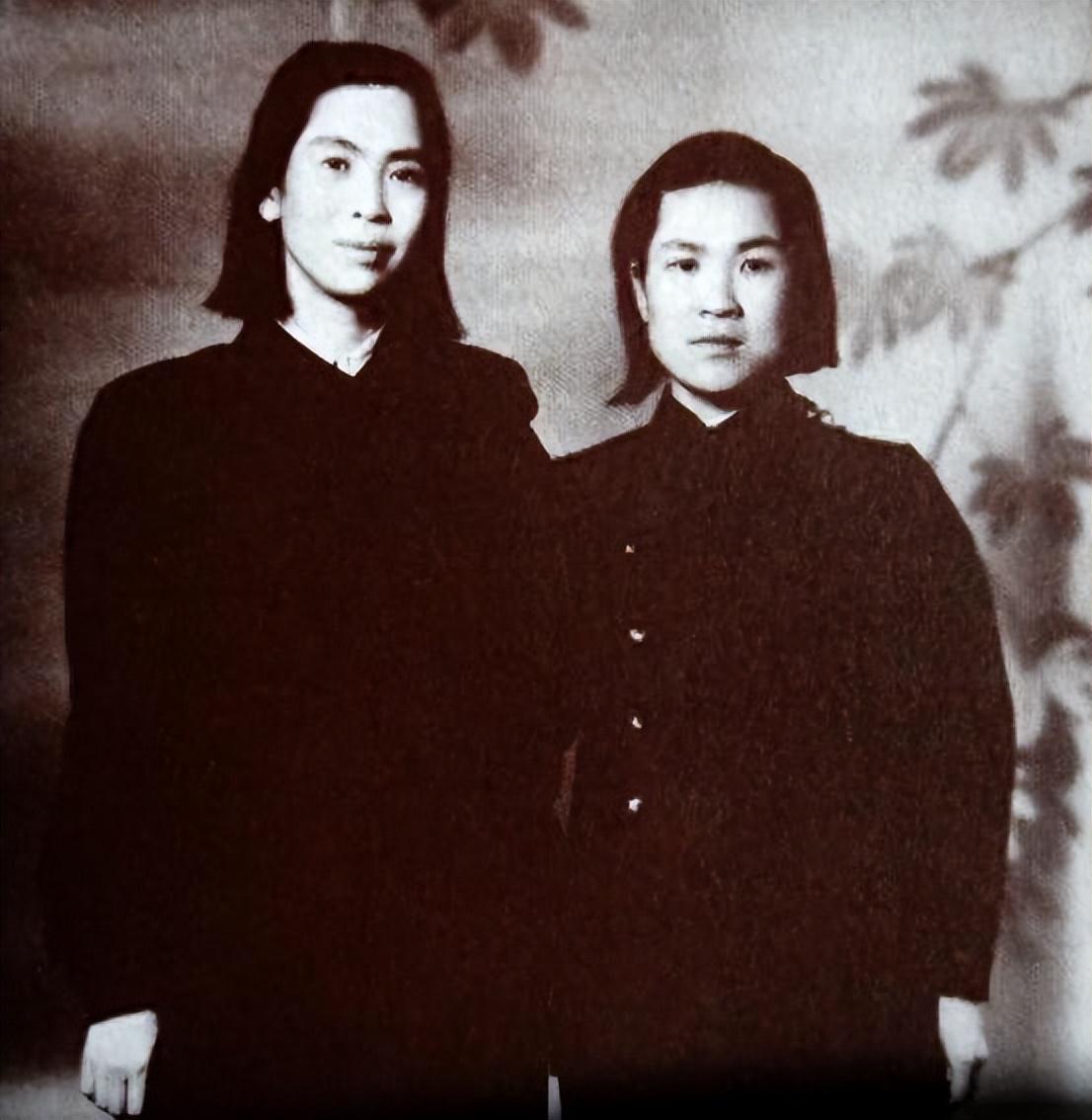

时间回溯至1949年春夏之交。华东解放战役的余音未散,贺子珍与妹妹贺怡随方志纯夫妇抵沪。久别重逢的战友与亲人相聚,喜悦溢于言表。陈毅在上海安顿指挥部后,抽出半天时间招待两姐妹。席间,贺子珍脱口一句“小陈”,陈毅笑着摆手,未作纠正,往昔井冈山的革命情谊瞬间被唤醒。

几日相处转瞬即逝。贺怡奉调前往江西吉安,负责地委宣传工作。临行前,她向方志纯借来陈毅赠予江西省委的吉普车,打算一路开到泰和,让老区百姓感受“解放”带来的新气象。方志纯爽快批条:“车就借给你,注意安全。”

贺子珍原计划同往井冈山,却因身体劳累改道南昌静养。姐妹离别时相约“事情办完再聚”,却未曾料到,这一别竟成永诀。

在吉安,贺怡启动了一项私心浓烈的计划——寻找小毛毛。那是1932年贺子珍在长汀生下的儿子,因战火辗转托付,最终下落不明。“孩子也许没死。”贺怡对身边人语速极快,“只要有一丝可能,我得替姐姐找回来。”这句执念,成了她此生最后的使命。

1950年初,线索突然出现。吉安地委打来加急电话:“疑似孩子的消息,最好本人赶回。”兴奋与焦虑交织成一根紧绷的弦。贺怡从广东连夜赶路,途中翻车殉职。噩耗传沪,贺子珍悲恸欲绝,接连昏厥。

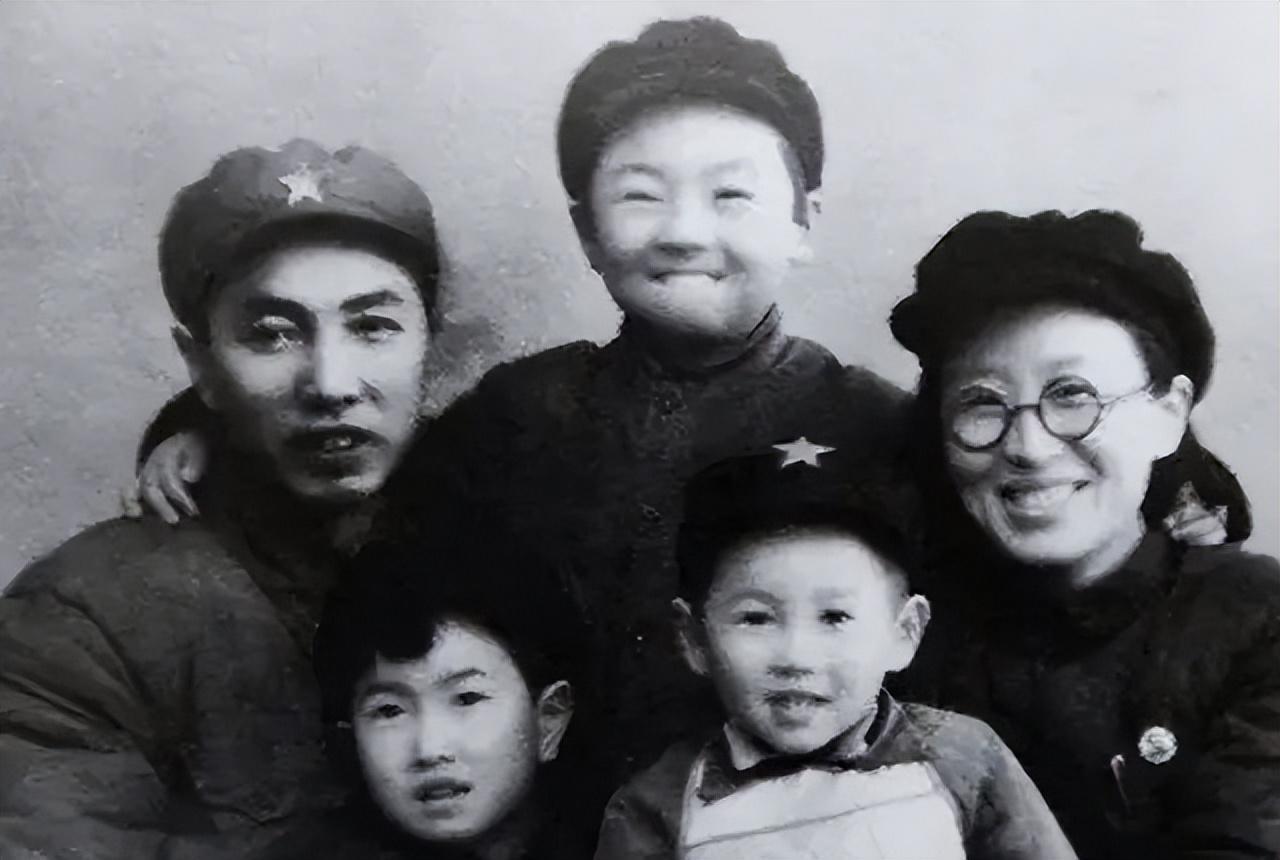

丧事办完,留下两个年幼外甥。贺子珍擦干眼泪,搬进哥哥贺敏学家,一边料理孩子,一边默默问自己:停下来的脚步,是否该重新迈动?

这里必须提及她在杭州的那段插曲。1948年底,她受浙江省委之邀,到杭州市妇联协助培训女干部。时间虽短,却因健康缘故提前离岗,地方上留下“贺同志身体欠佳,工作半途而止”的口风。贺子珍担心,这段经历会让陈毅觉得自己难以长期投入,也怕再次给组织添麻烦。

抚养外甥的现实压力摆在面前。新政权刚落脚,经费吃紧,她不愿一切全压在哥哥肩头。于是,1950年1月,她鼓起勇气敲响了陈毅办公室的门。

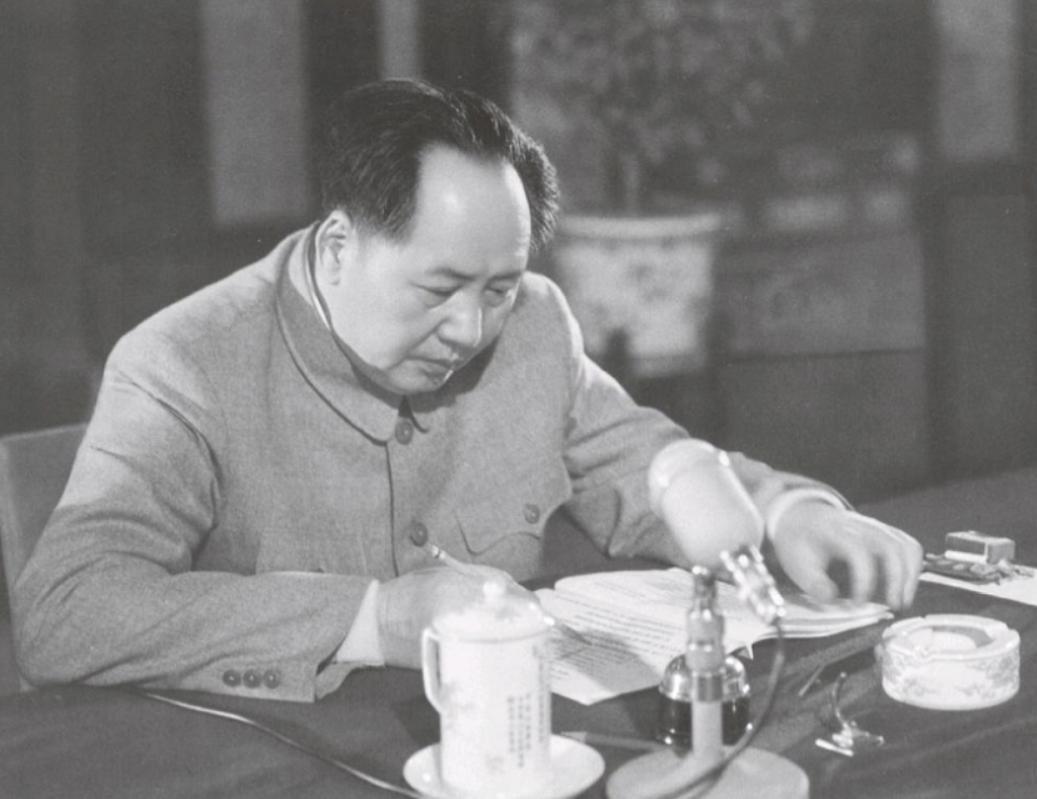

陈毅对贺子珍的情况了如指掌。多年来,她身体留下十几处弹片,严重贫血、子弹残片引发的长期疼痛,任何一条都足以将她逼到床榻旁。他深知,一旦给她分配正式岗位,她定会咬牙硬撑,而健康隐患迟早爆发。陈毅习惯用“先挺一挺”考验干部,但用在贺子珍身上,却显得分外沉重。

“为什么要等?是不是杭州那次我做得不好?”回到住处后,贺子珍低声对友人发问。友人摇头,却也给不出答案。

几天后,一份《华东局卫生部门干部体检建议书》递到陈毅桌上,提到贺子珍“需休养一年以上,定期取弹片,注意心脏负荷”。陈毅看完,提笔批了两句话:“健康第一,工作第二。待痊愈,再议岗位。”字迹刚劲,却将责任扛得死死的。

消息传到贺子珍耳中,她依旧不甘心,转而写信给组织部,提出两点设想:一是驻沪儿童福利院义务辅导;二是参与出版口述史料,时间弹性安排。她说得直接:“带孩子读书写字,不耽误我照顾外甥,也算分担组织压力。”信寄出后,石沉大海整整两个月。

春暖花开前夕,批复终于来了:同意去儿童福利院,但只能挂名“特邀辅导员”,不定编不定薪,每月补助由工会报销。有人觉得职位太低,贺子珍却松了一口气——这意味着自己既能挣钱,又不必承担全天候重负。

再回到那句“莫非和杭州有关”,答案已呼之欲出。不是杭州,而是她身上那枚枚尚未取出的弹片;不是过去的成绩,而是组织对老同志生命安全的珍视。陈毅“再等等”的考量未必周全,却实实在在救了她一条命。

值得一提的是,当年那颗一度被判“几乎不可能找到”的小毛毛,在1954年传来新线索:江西永新有位名叫“毛春生”的青年,自称幼年被红军家属寄养。最终,经过多方比对,确认他正是贺子珍失散二十二年的儿子。从接到确认电报那天起,贺子珍常说的一句话是:“多亏老陈把我按住,身体硬撑不下去,孩子找到了也见不着我。”

试想一下,如果1950年她真的带病上任高强度岗位,后果如何,不难推测。历史没有假设,却留给晚辈一个朴素启示:个人意愿与组织安排,往往隔着一道最难衡量的坎——身体。

陈毅在后来的回忆里提到此事,语气平淡:“革命不是催命符,同志不能倒在和平年代自己的病床前。”话不长,却足以成为无数老干部的座右铭。

贺子珍在儿童福利院一干就是五年,后来还参与整理《中央革命根据地妇女工作纪要》,资料量惊人,许多细节填补了史料空白。工作强度虽不如前线,却让她感到久违的充实。

她时常带外甥来院里读书,孩子们围在她身边念课文,小小的阅览室里,清脆的童音和翻页声交错,让人几乎忘记她曾负伤无数,曾在井冈山深夜烧汤照顾战士。

1958年,贺子珍病情加重,被送往北医护养院休疗。临行前,她给陈毅留下一封只写了两行的小字条:“我想我能多活几年。谢谢你当年不许我逞强。”陈毅看完没有回信,只让秘书送去一筒西湖龙井——这是杭州带来的味道,亦算给那句“莫非和杭州有关?”的最好注脚。