基础教育领域存在一个现象:地市级、县级学校的书记和校长可以参评专业技术职称,这种“双肩挑”模式引发了教师群体的不满。许多人认为,这些校级领导挤占了普通教师的职称名额,尤其是冲刺特级教师、参评正高职称时更为明显。特级教师虽是教育界的荣誉称号,但与学术圈的院士相比,其社会影响力显然不可同日而语。

院士在学术界的地位堪称“定海神针”。其影响力不仅跨越学科领域,更能吸引资源集聚,甚至影响地方科技创新生态。一所高校若拥有院士,科研实力往往能实现质的飞跃。这种“院士效应”也让院士评选成为学术圈的焦点事件。

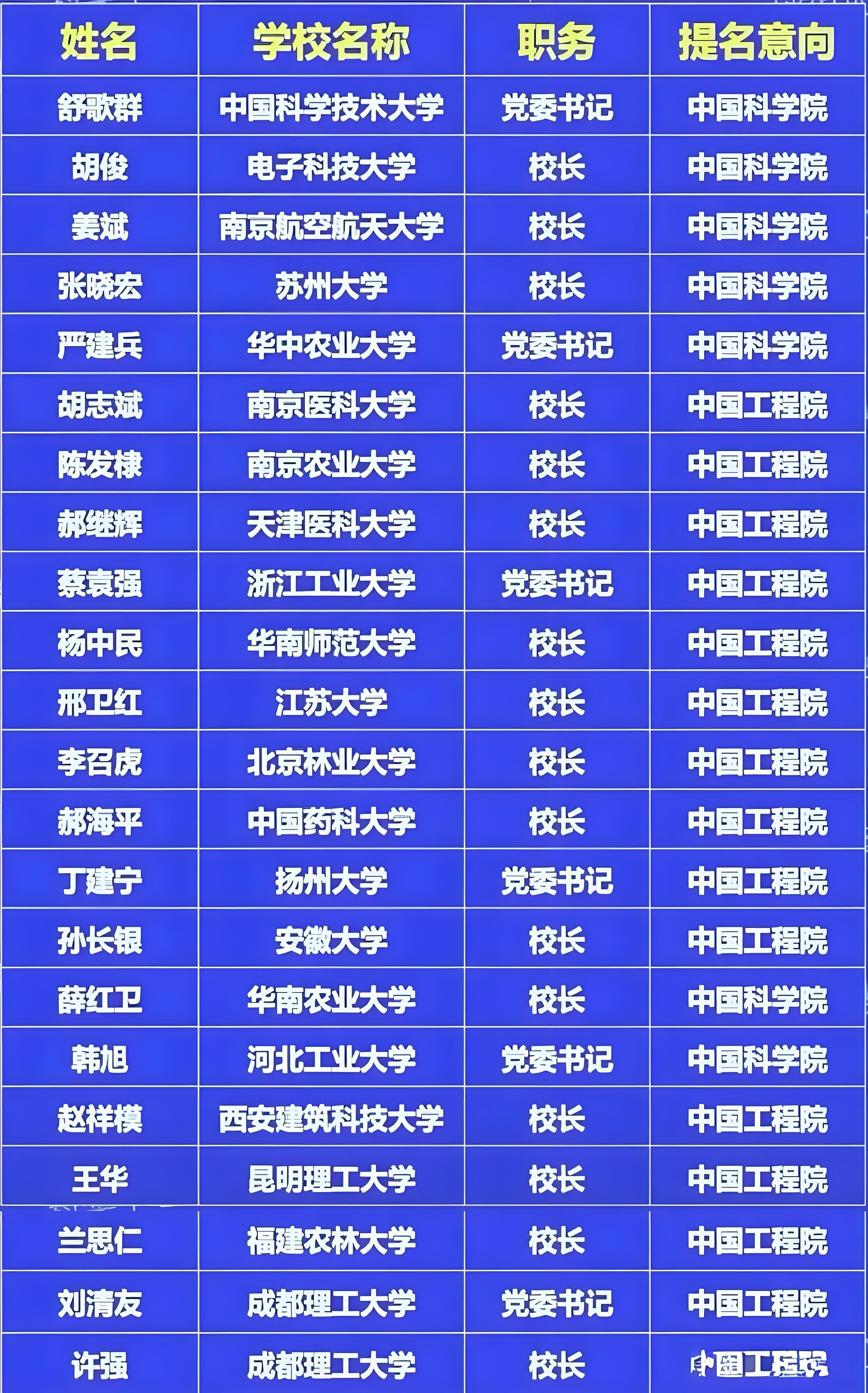

2025年院士增选名单公布后,高等教育圈瞬间“炸锅”。37位大学校长、书记挤进候选人名单,其中成都理工大学更出现书记、校长“双双参评”的罕见场景。有网友直言:“这哪是学术盛宴?分明是权力与荣誉的联欢会。”

顶尖高校校长当选院士并非新鲜事。例如中国科学技术大学潘建伟教授,凭借量子通信领域的硬核成果当选院士,其校长身份反而是“顺便”的。但争议焦点集中在双非院校:部分校长去年还在为争取硕士点奔波,今年突然“变”出3项国家专利、5篇顶刊论文。这种“科研魔术”让基层科研人员直呼“看不懂”。

4年前,武汉纺织大学徐卫林教授当选院士后,不少双非高校开始效仿:将全校最好的实验室、最优秀的青年教师、最充足的经费集中堆给领导,美其名曰“集中力量办大事”。这种“堆资源造院士”的模式,正在悄然改变高校的科研生态。

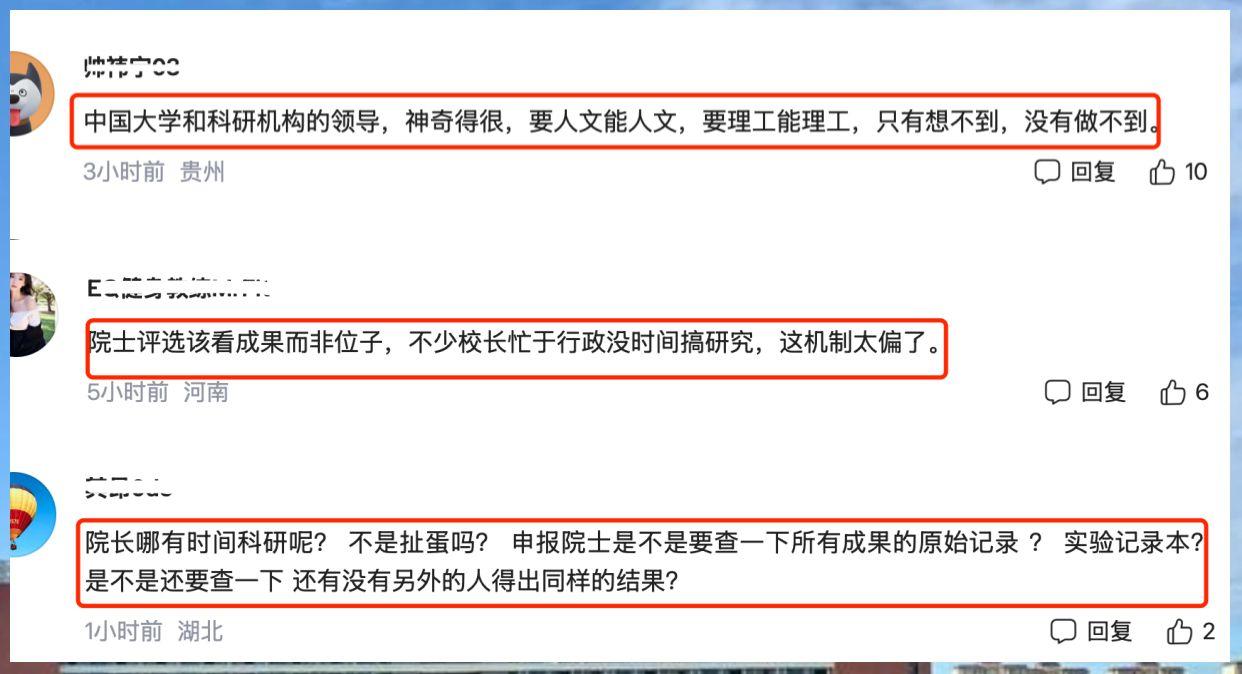

院士评选规则的漏洞更让争议升级。评选要求“持续从事科研”,但“持续”二字的弹性空间极大。某985高校教师吐槽:“现在领导都懂‘白大褂艺术’——每周固定去实验室摆拍两次,论文挂个通讯作者,这就算‘持续科研’了。”国家科技进步奖的评选也被指“简单粗暴”:将校内不同团队的成果打包,署上校长名字即可。虽然按规定校长需是总课题负责人,但校长书记们真的有时间参与科研吗?

高校热衷“堆成果争院士”的动机不难理解。校领导当选院士后,在国家级科研课题、培养中青年科学家团队等方面拥有更多话语权,能为学校争取更多资源。从学校发展角度看,这确实是一件“好事”。

但问题同样不容忽视。基层科研人员成为“垫脚石”的现象愈发普遍。一位高校青年教师在评论区自嘲:“我们就像学术佃农,熬更守夜种出的粮食,全成了校长的政绩粮。”这种“学术包工头”模式正在摧毁高校的科研生态:校长办公室变成学术成果中转站,教师晋升得看是否“配合领导”,中国高校离“世界一流”怕是越来越远了。

院士荣誉本应是学术皇冠上的明珠,如今却有沦为权力装饰品的风险。有学者建议:不妨借鉴诺贝尔奖的“冷却期”制度——担任校领导期间暂停参选;或像德国洪堡基金会那样,要求候选人公示科研时间分配。说到底,我们需要的是袁隆平式扎根田间的科学家,而不是赶场会议室与实验室的“学术演员”。

当高校的师生们为校领导入围院士欢呼时,不妨多想想:要是这些资源用来培养青年学者,会不会结出更甜的果子?中国高校“院士产能”世界第一,可诺奖得主屈指可数,这反差本身就够说明问题。高校要的不是更多“戴官帽的院士”,而是让真正的学者能安静坐着把学问做了。科研从不是权力游戏,而是需要沉下心坐冷板凳的苦差事。

你认为校长书记参评院士,是好事还是坏事?欢迎留言讨论。

(图源网络,侵联删)