谈到“日本人的起源”,多数人首先想到的是国籍或血统。然而,随着考古发现与DNA研究的深入,我们逐渐意识到,这一问题的复杂性远超想象。日本人的身份,并非由单一的血统或国籍所决定,而是一个历经千年融合与变迁的动态过程。

2021年,金泽大学与鸟取大学的联合研究团队,对石川县金泽市出土的一批古坟时代(约1500年前)人骨进行了DNA分析。结果令人惊讶:这些古人骨中携带的基因特征,与现代日本人普遍存在的东亚基因高度吻合。这一发现,颠覆了传统的“绳文人+弥生人”二元模型,提出了“三重结构”的可能性。即在公元3世纪后半至7世纪间,新的群体从大陆渡来,与列岛原有居民融合,共同塑造了现代日本人的雏形。墓葬中的随葬品,如铁器、铜镜、玻璃珠等,均能追溯到朝鲜半岛乃至中国长江流域、华北地区的工艺传统,进一步印证了这一点。

理化学研究所的最新成果,更是通过“日本生物样本库”(BioBank Japan)的数据,分析了来自北海道、东北、关东、关西、九州、冲绳等地3200名日本人的基因,勾勒出了三条清晰的谱系。冲绳地区“绳文系”比例较高,带有更古老的基因印记;关西地区“关西系”则与古代中国黄河流域汉族更为接近;东北地区则存在一种成分复杂、来历难以追溯的“东北系”。这表明,“绳文+弥生”虽为基础,但古坟时期的新输入及地区差异,又使整体结构重新分层。

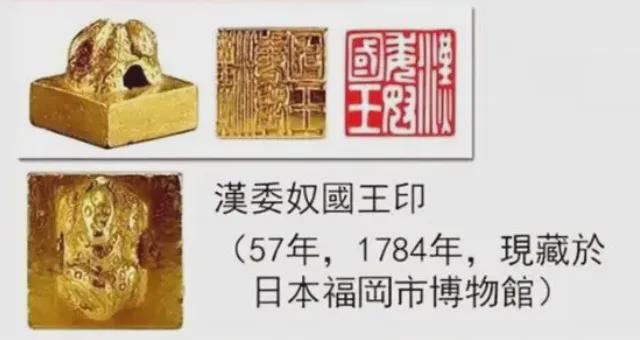

文字记载同样为我们提供了另一条线索。中国的《后汉书》记载,东汉光武帝曾赐“倭奴国王”金印,这是最早可确证的关于日本政权的记载。礼制背后,意味着政治承认,也说明中日之间早有往来。而日本的《日本书纪》则记载了公元前3世纪秦氏部族自朝鲜渡海迁徙到九州北部,秦氏源自华北,这与基因研究发现的“关西系”与黄河流域的接近度相互印证。

因此,当我们探讨“日本人的正体”时,血统远远不够。法律上,持有日本国籍是最直接的界定,但在现实生活中,文化才是更牢固的黏合剂。日语作为核心纽带,让不同背景的人能在同一框架下沟通;生活习惯、价值观的长期磨合,则让社会形成了相似的默契。于是,一个金发碧眼的外国人,如果长期在日本生活,说一口流利的日语,遵循日本的生活礼法,他也会在某种程度上被视作“日本人”。这并非宽容,而是文化认同在起作用。

从地理和历史的角度看,日本的特殊性在于“国境和语言边界高度重合”。与比利时、瑞士等多语言国家不同,日本的“同质感”非常突出。但这种同质性并非与生俱来,而是不断的迁徙、融合与同化长期累积的结果。文化的传承需要努力维持,一旦断裂,民族认同感也会随之摇晃。

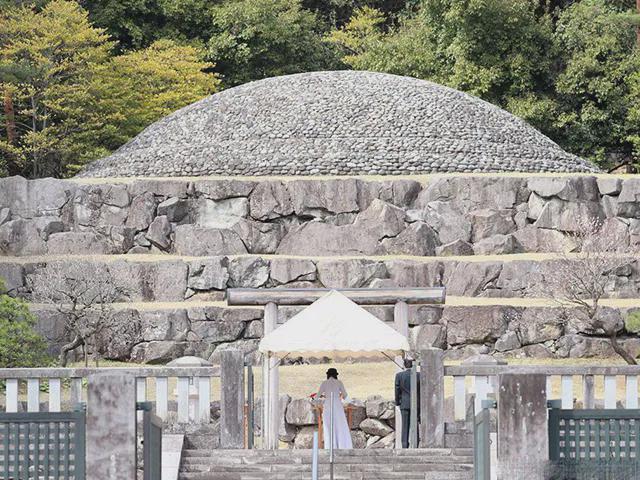

拉开时间轴,我们可以看到几个关键节点:绳文与弥生提供了最早的基因和技术;古坟期,伴随前方后圆坟的扩散和权力结构的成形,大陆和半岛的新输入被大量吸收;随后,律令体制、佛教、道教要素的引入,进一步巩固了制度和宗教框架;到了近世与近代,从“倭”到“日本”的国号转变逐渐固定在外交体系里,明治时期的国民国家建构则在法律、教育和公共仪式中彻底完成了“日本人”的统一。天皇制度的延续,也成为日本身份认同中最特殊的一环。

当然,文化同质也有其代价。古代渡来人被纳入大和体制,区域差异被消化成共同传统。今天的中国强调“炎黄子孙”的叙事,在多民族、多语系并存的格局里,以中华文化为最大公约数凝聚整体。而日本则更倾向于以文化同化来维持一致性。这两种路径没有孰优孰劣,只是各自历史与地理环境的产物。

放在当下,日本人的身份依旧是动态的。国际婚姻增多,外籍劳动力和留学生增加,少子化和老龄化加剧,社会需要不断重新定义谁能被算作“日本人”。理研的三系分布提醒我们,即便在同一国民之内,不同地区也刻着不同的历史烙印;而金泽古坟的DNA和随葬品,又不断提醒我们,外部输入才是日本历史的常态。

因此,当我们追问“日本人的正体”时,很难用一句话说清。血统与国籍只是外在的标签,更深层的是语言、文化与制度的延续。与其说“日本人”是单一的血统,不如说是一个不断叠加的过程:跨海而来的器物、延续数代的语言、跨区域融合的制度,共同构成了今天的身份。也正因为如此,只靠国籍或血统,都不足以解释“日本人”到底是谁。