自2020年起,《哈利波特》系列作者JK罗琳便深陷网络暴力的漩涡,她不仅收到了死亡、强奸及酷刑的威胁,还因此被迫搬离了英国的住所。这一切的起因,竟是罗琳发表了一句看似温和却饱含理性的言论:“生理男性若未进行变性手术,即便自认为女性,也不应进入女厕所。”

此言一出,立刻在社交媒体上引发了轩然大波。罗琳认为,性少数群体虽有权自我认同性别,但在公共场合,尤其是卫生间、更衣室及监狱等敏感区域,生理差异仍需被尊重,以免对女性构成潜在威胁。这不仅是个人权利的边界问题,更是公共安全的考量。

然而,在极端女权主义者眼中,罗琳的言论却被视为歧视与不友好的表现。互联网的普及,让这些极端声音获得了前所未有的传播平台。昔日,发声需跨越重重门槛,如出书、发表文章或上电视;而今,在网络上,情绪裹挟下的言论往往能迅速占据舆论高地。

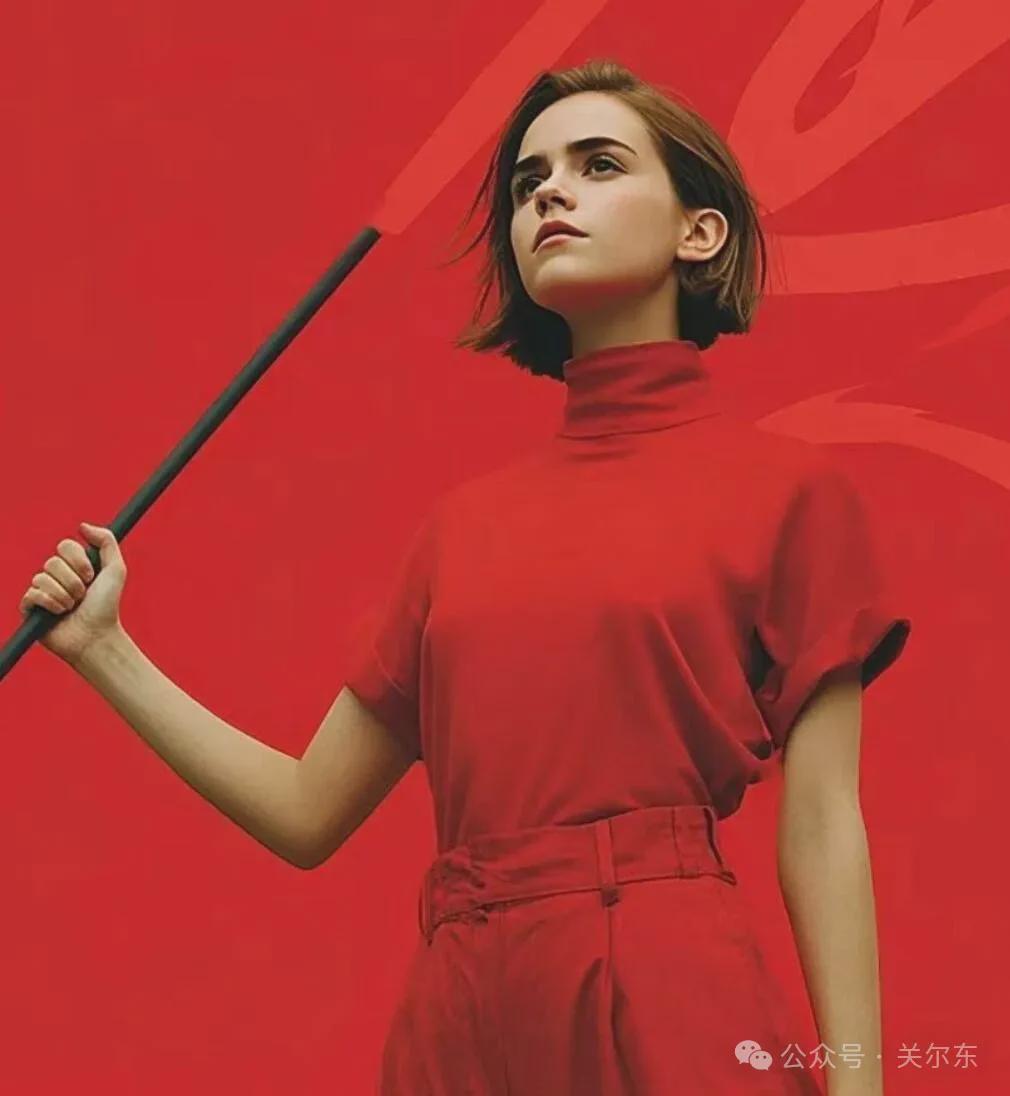

就在罗琳遭遇网暴最严峻之时,以“赫敏”扮演者艾玛·沃森为代表的一批年轻演员,却选择了与罗琳“划清界限”。2020年的一次晚会上,艾玛公开表示:“我支持所有的女巫,除了一个。”此言一出,立刻赢得了年轻群体的赞赏,却也让罗琳寒心不已。

不仅艾玛,哈利波特的扮演者丹尼尔、罗恩的扮演者鲁伯特也因类似事件对罗琳“背刺”。

讽刺的是,随着时间推移,艾玛似乎察觉到了风向的变化,担心自己的商业价值受损,于是试图与罗琳和解,声称自己依然爱着罗琳老师,希望罗琳不会因此“取消”她。然而,罗琳的回复却显得冷静而坚决。她表示尊重艾玛的表达,但无法接受艾玛在她遭遇网暴时的落井下石。罗琳指出,艾玛从未经历过穷困的生活,无法理解自己的立场,因为她永远不会面临与陌生男性同处更衣室、病房、厕所甚至监狱的尴尬境地。艾玛的求和解,被罗琳视为典型的“既要又要”。

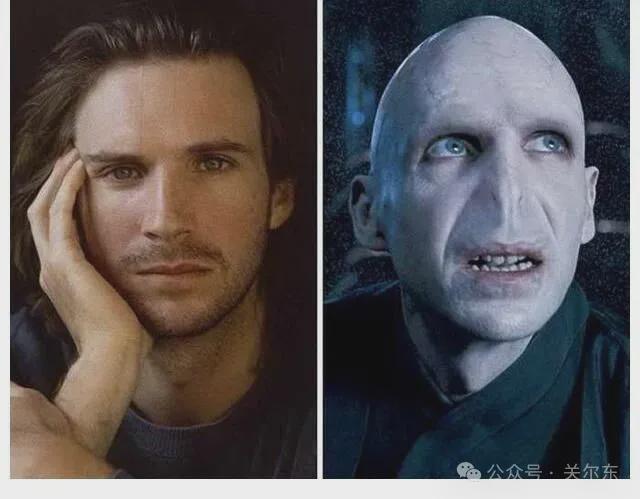

相比之下,反倒是伏地魔的扮演者拉尔夫·费因斯在接受《纽约时报》采访时,对罗琳的遭遇表示了同情与支持,称那些辱骂罗琳的言论“令人作呕,糟透了”。在《独立报》的采访中,拉尔夫更是赞美了罗琳的才华。

这一对比,不禁让人深思:面对生命中的贵人,伏地魔这样的反派角色,反而展现出了更为厚道的一面。这或许与年龄有关,但更本质的,是教养与立场的体现。你可以不同意贵人的观点,但绝不能落井下石。否则,事后就要为自己的言行负责,别人没有义务因为你的任何行为而爱你、迁就你。

罗琳老师曾是一位单亲妈妈,生活困窘,带着孩子码字为生。据说,正是伦敦车站的一个灵感,让她创作出了《哈利波特》系列,也才有了艾玛这样的演员走进大众视野。可以说,没有罗琳,就没有他们的今天。

自由温和派大多经历过艰辛的生活,知道底层人的生存状态,明白现实世界的变化不能一刀切,不能把事情做绝。而那些涉世未深、欠缺教养、匆匆暴得大名的年轻演员,他们哪里知道现实世界的复杂与残酷?他们从小被照顾得很好,极端女权兴起时,他们便忙不迭地取悦这种强势声音,以获取更多的“奖赏”。但艾玛他们真的有自己独立的看法吗?这很值得怀疑。

查理柯克被暗杀后,罗琳也曾为他发声。这未必证明罗琳完全赞同柯克的观点,而是作为一个温和主张的写作者,她认为即便柯克说的不对,我们也不应该剥夺他说话的权利。否则,有天这种权利也将被剥夺。顺便一提,我为柯克发声的那篇文章,也遭遇了很多老读者的批评甚至取关,他们讨厌柯克。但我还是坚持那种平和的交流方式,而这个东西,如今实在是太欠缺了。

我们都可以有各自的理想和立场,但代价却要自己承担。不能把代价推给别人,尤其是自己的恩人,而好处却留给自己。这样的人,在任何一个文化系统里面,都不值得欢迎。