信息来源:大河报、《淡水渔业》、《水利渔业》

在智能手机普及、媒体信息发达的今天,为何乱放生现象仍屡禁不止?2025年9月5日,河南省新乡市原阳县斗门乡周庄村穿滩公路旁的黄河七号坝,一辆红色卡车在堤坝上倾倒大量鲶鱼的行为,再次引发公众对生态保护与法律意识的关注。

据目击者描述,事发时一辆红色卡车停靠在堤坝上,多名身穿雨衣的人员围绕车辆指挥操作。卡车连接白色管道后,大量水体夹杂鲶鱼涌入黄河。视频拍摄者声称放生的是"八须鲶鱼",认为这是积德行善之举。

原阳县农业农村局工作人员证实,已联合属地乡镇展开核查,重点调查放生时间、参与人员、物种数量及具体种类。目前调查工作仍在持续推进中。

网友根据视频辨认指出,被放生的实为埃及塘鲺(革胡子鲶),这种原产非洲尼罗河流域的物种具有超强适应能力:

自20世纪80年代引入我国后,已在珠江、长江流域形成稳定种群,对本土鱼类生存空间造成严重挤压。

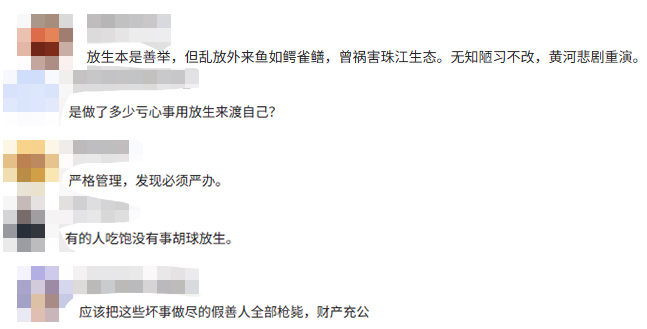

事件引发两极分化讨论:部分网友认为放生本为善举,但盲目引入外来物种实属无知;更多人则严厉谴责,质疑"做了多少亏心事才用放生赎罪",甚至提出严惩建议。农业部门表示将依法处理,但强调执法面临现实困难。

我国已建立完善的外来物种管控体系:

2020年常州徐某放生2.5万斤外来鲇鱼案,最终被判赔偿5.8万元生态损失,成为典型判例。

尽管法律明确,但实际执法面临三大难题:

原阳县农业农村局在事件后采取三项措施:

这种被戏称为"垃圾鱼"的物种具有三大生态威胁:

农业专家指出,完全清除已入侵的埃及塘鲺几乎不可能,需通过持续监测和公众教育控制扩散。

这起事件再次敲响生态安全警钟。在完善立法的同时,更需要:

唯有法律约束与公众参与形成合力,才能真正守护母亲河的生态安全。