我担心的情况终究还是发生了。此前撰文分析国庆档数据时,就预感到这个黄金档期可能面临危机。如今看来,这场电影市场的风暴比预期来得更为猛烈。

国庆档首日,《志愿军:浴血和平》与《浪浪人生》两部新片率先登场。前者作为《志愿军》系列第二部,前期宣传声势浩大;后者由黄渤、范丞丞联袂主演的喜剧,看似具备爆款潜质。按照行业惯例,这两部影片本应成为档期主力,让此前热映的《731》自然退居二线。然而现实却令人瞠目——影院经理们仍在疯狂增加《731》的排片量,这部上映已十余天的影片竟占据34.1%的场次,远超两部新片排片总和。

这种排片策略暴露出影院经营者的短视思维。在完全市场化的导向下,院线只顾眼前利益,完全忽视新片生存空间。首日上映的影片尚未经过市场检验,既无观众购票数据支撑,也缺乏口碑反馈参考,此时过度压缩新片场次实属不公。更令人忧虑的是,这种唯利是图的经营模式正在摧毁电影生态的根基。

10月1日战况全面升级,全天票房仅收获3.21亿元,这个数字对于国庆黄金档而言堪称惨淡。单片表现方面,《志愿军:浴血和平》以22.8%的排片占比斩获29.4%的票房份额,成为当日表现最佳影片。《刺杀小说家2》虽票房占比略低于排片,但作为档期唯一特效大片,本应获得更多特效厅资源倾斜。

其他新片的排片与票房占比基本持平,唯独《731》的上座率持续领跑。这部口碑崩盘、上映近半月却始终不敢开放豆瓣评分的影片,其排片策略的荒诞性在次日达到顶峰。影院经理们似乎集体患上"健忘症",完全无视影片质量与市场反馈。

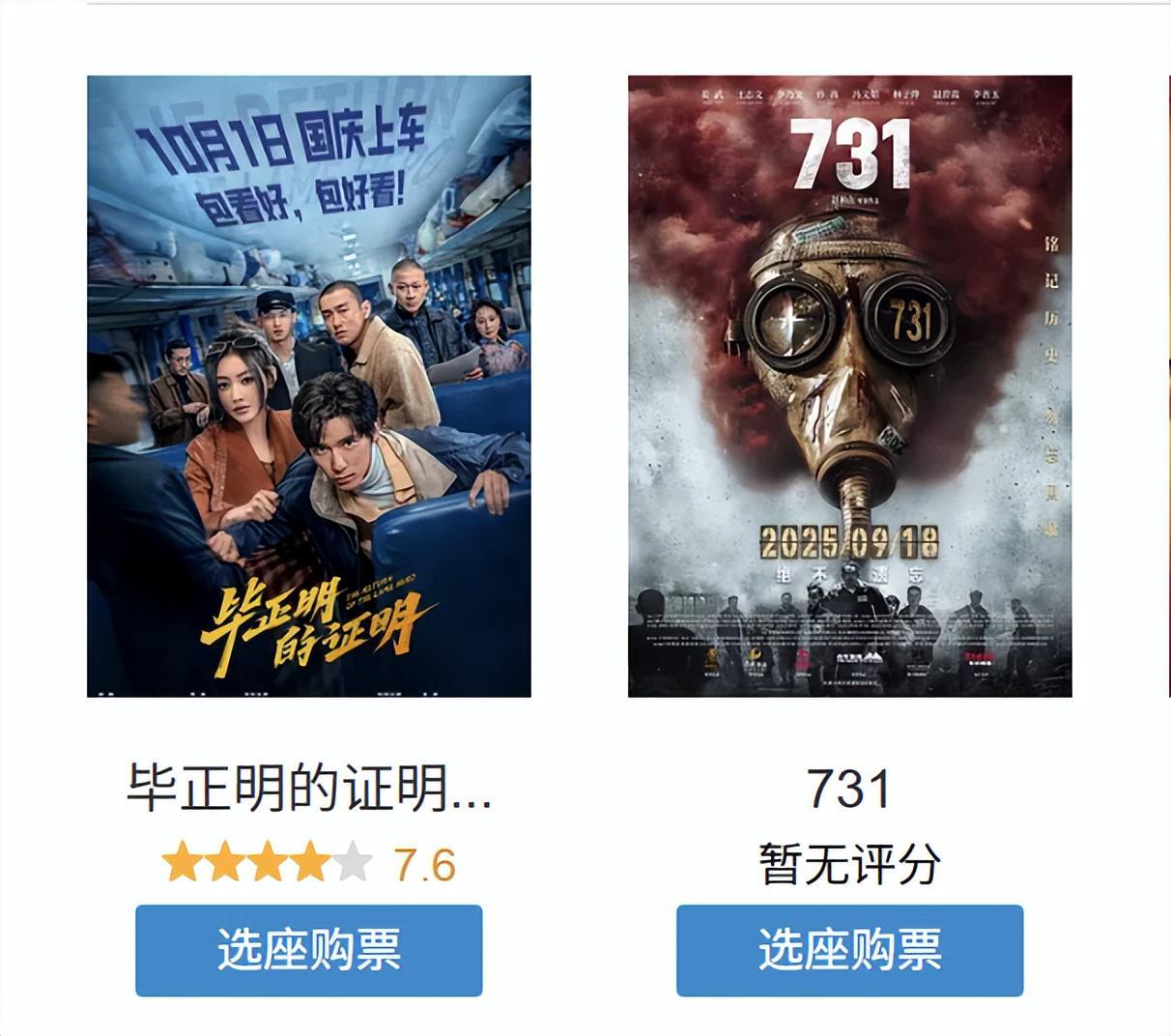

截至10月2日数据更新,《731》以19.8%的排片占比重返榜首,票房占比却高达25.4%。反观《志愿军:浴血和平》虽排片多出1个百分点,票房占比却落后近6个百分点。更令人唏嘘的是,《毕正明的证明》以3.8%的排片占比垫底,上映两日累计票房仅1300余万元。这部国庆档豆瓣评分最高的影片(7.6分),正在经历市场与口碑的双重背叛。

按照当前趋势发展,10月3日老片极有可能全面反扑。这个被寄予厚望的国庆档或将彻底崩盘,《志愿军:浴血和平》的回本前景堪忧,其他影片更将面临血本无归的结局。若占据市场的是《哪吒2》这般优质作品,观众自会欢欣鼓舞。但让一部被骂到体无完肤、豆瓣至今不敢开分的影片独霸市场,这种荒诞现实实在令人难以接受。

作为见证中国电影商业化进程二十余年的资深影迷,从《英雄》开启大片时代至今,从未见过如此畸形的国庆档。当劣币驱逐良币成为常态,优质影片连生存空间都被挤压殆尽,10月2日注定将成为中国电影史上难以抹去的耻辱印记。

这种市场畸形在数据对比中更显荒诞:豆瓣评分7.6分的《毕正明的证明》票房垫底,而另一部至今不敢开分的影片却持续领跑。若说前者存在宣传短板,那同为战争题材且阵容更强的《志愿军:浴血和平》又为何处于下风?这绝非正常市场应有的景象,而是病态发展的集中体现。

当我们将票房冠军与垫底影片并置观察,这种讽刺感达到顶峰。问题究竟出在哪里?是资本将电影变成快餐产品?是媒体宣传失去公信力?是影院排片丧失基本准则?还是观众审美出现严重偏差?

雪崩时没有一片雪花是无辜的。这句刻在帆布包上的戏谑之语,此刻竟成为最精准的预言。曾几何时,我对"中国电影,全部玩完"这种诅咒嗤之以鼻,毕竟票房数字持续攀升,影院建设如火如荼。但当资本发现炒作爱国情绪、操控舆论风向就能赚得盆满钵满,当创作者开始批量生产聋哑人等弱势群体题材作为卖点,这个行业的未来实在令人忧心。

若这种趋势持续下去,一两年后的大银幕上恐将充斥着同质化的投机之作。当创作初心被商业利益彻底绑架,当艺术追求让位于情绪煽动,这究竟是谁想要看到的电影未来?