声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,文章不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。

“只是扎了个小口子,怎么会这么严重?”

48岁的王先生(化名)平时喜欢在阳台修剪月季。那天,他赤手摘刺,食指被划了一道细口,没当回事,也没进行消毒处理。

第三天,他开始出现张口困难、下颌发紧的症状,到第六天,情况恶化,出现背部强直、全身痉挛,第八天,因抢救无效离世。医生无奈地表示,这是典型的破伤风病例,一旦发病,救治难度极高。

很多人认为破伤风只会在“乡下、工地”等环境出现,城市里很罕见;也有人觉得“伤口很小、没流脓”就安全无虞。然而,事实恰恰相反:破伤风并非靠化脓致命,而是靠毒素“短路”你的神经系统。

日常生活中,我们最常犯的三个错误——不戴手套、不规范清创、不了解疫苗加强——正是破伤风得以肆虐的“三扇门”。

不戴手套,到底有多危险?

病原与机制解析

破伤风由破伤风梭菌引起,这种细菌广泛存在于土壤、灰尘、锈蚀金属、动物粪便中。

当细菌进入伤口后,在缺氧环境下会迅速繁殖,并释放破伤风毒素。这种毒素会沿神经上行,阻断抑制性神经递质,导致肌肉持续收缩却无法放松,从而引发苦笑面容、角弓反张、呼吸肌痉挛等症状。

“伤口小=没事”是致命错觉

破伤风常见于细小、深窄、污染的伤口,如玫瑰刺、木屑、锈钉、金属毛刺等,甚至倒垃圾时被碎玻璃划到也可能感染。伤口不痛不肿并不代表安全,关键在于是否被污染、是否缺氧、是否及时清创与进行免疫处置。

致死率为何被称“接近100%”?

在未接种或免疫不全、且重症监护不足的情况下,破伤风的死亡率极高;即使进入ICU,患者仍需依赖大剂量抗毒素、镇静、气管插管与机械通气等治疗手段,存活率依然有限。

预防远胜于治疗,这是全世界的共识。

若长期忽视防护,身体或出现这6种凶险变化

1. 张口困难与咀嚼乏力

下颌肌首先受到毒素影响,导致张口受限、哈欠困难、说话含糊不清,这是最早的警报信号。

2. “苦笑面容”与颈背僵硬

面肌被牵拉,看似在笑,实则为强直痉挛;颈背板紧,翻身时感到疼痛。

3. 阵发性全身痉挛

轻触、风吹、刺耳声等都可能诱发痉挛,疼痛剧烈,严重者会出现角弓反张的症状。

4. 呼吸障碍与喉痉挛

毒素波及呼吸肌与喉部,导致憋气、青紫,这是最致命的一步。

5. 高热出汗与代谢崩溃

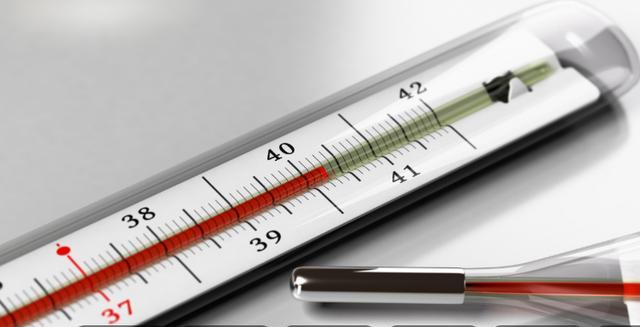

连续痉挛消耗巨大能量,导致体温飙升、出汗不止、心率快、血压波动。

6. 并发症雪崩

痉挛可能导致椎体或长骨骨折,窒息、多器官衰竭接踵而至。一旦症状形成,病情进展往往以“天”为单位计算。

建议这样做,这5招把风险拦在门外

1. 戴手套再动手

进行园艺、翻土、搬木、清理锈铁、家装拆卸、搬运垃圾等活动时,防割耐磨手套是最低成本的“安全阀”。遇到尖刺作业时,加上厚牛皮/丁腈涂层手套更为稳妥。

2. 按“黄金三步”清创

受伤后应立刻进行流动清水冲洗10–15分钟 → 碘伏或75%酒精消毒 → 干净敷料覆盖的操作流程。

避免涂抹牙膏、紫药水、香油等土法,避免涂厚油膏让伤口“捂”成缺氧环境。

3. 识别高危伤口,尽快就医

深刺伤、撕裂伤、被泥土/粪便污染、>6小时未处理、组织缺血坏死、伤口深窄难清洗等情况,均为破伤风高风险。应尽快就医评估是否需要进一步清创、破伤风被动免疫(免疫球蛋白)和/或疫苗加强。

4. 记住“10年一针”的成人加强

破伤风类疫苗的免疫力会随时间衰减。成人每10年加强一次是通行做法;如遇高危伤口且接种史不清或>10年未加强,宜尽快补种。对未完成基础免疫者,医生会建议尽快补齐基础程(3剂)+定期加强。

5. 家庭急救箱要“对症”

常备物品包括:一次性手套、无菌盐水(或净水代替+清洁杯)、碘伏棉签、无菌纱布与绷带、创可贴、剪刀、镊子、手电等。处理伤口时应遵循先清水冲、后碘伏擦、再覆盖的流程,且整个过程手套不离手。

场景演练:这3个日常“坑”,你中过几个?

1. 修花草

月季、玫瑰、仙人掌的刺最“阴险”。进行修剪时应带手套+长袖,修剪后及时检查手背、指缝是否划口,并立刻冲洗消毒。

2. 拆旧物

拆铁丝网、搬锈金属、掰易拉罐边缘等活动最易割伤。操作前应清理作业面、戴厚手套+护目镜,防止金属粉末与尘土进入伤口与眼睛。

3. 倒垃圾与清下水道

碎玻璃、罐头盖、锋利塑料边缘等都可能成为“污染伤口制造机”。进行清理时应戴手套+厚垃圾袋,清理后洗手再清创。

医学共识普遍认为:破伤风是“高度可预防、极难治疗”的急性致命病。

关键抓手有三:

源头隔离(手套)、规范清创(先冲后碘伏)、免疫屏障(10年加强)。

与其把希望押在ICU和呼吸机上,不如把心思用在作业前戴手套、伤口后科学处置、接种加强不错过上。这样做,能把风险降到最低。

健康,其实就在每天的小事中。从今天开始,花草修剪前套上手套、家务处理后按流程清创、翻翻免疫接种本看看上次加强是什么时候。

你现在做的每一个小动作,都可能在未来的某一天救你一命。

温馨提醒:文中知识不替代医疗建议。具体伤口与免疫处置请前往当地正规医院面诊,遵循医生的个体化评估与治疗方案。

注:文中所涉人物均为化名,请勿对号入座;图片来源视觉中国授权。 参考资料 《中国食物成分表(第六版)》 《中国居民膳食指南(2022)》中国营养学会 《中国疾病预防控制中心传染病防控指南》 《破伤风临床救治与免疫预防共识》中华医学会相关学术资料 《公共场所与职业暴露破伤风预防技术要点》各地疾控推荐文本