声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源及截图,请知悉。

你是否遇到过这样的怪事:刚和朋友聊完想买某样东西,手机就弹出相关广告?或者刚提到想去旅游,短视频平台立刻推送度假酒店信息?很多人以为这只是巧合,但实际上,你的手机可能正在‘监听’你的对话。

这种‘贴心’的推送背后,隐藏着比想象中更复杂和可怕的技术链条。从个人隐私泄露到安全风险,手机监听问题已不容忽视。

表面上看,手机根据用户对话推送内容似乎是大数据的‘智能服务’,但现实远比这复杂。2020年,一则新闻曝光了通过监听克隆钥匙的技术:黑客仅需录制手机麦克风采集的钥匙转动声音,就能复制出你家门的钥匙。

这不是科幻电影,而是真实发生的技术。新加坡国立大学科研人员开发了一套系统,仅需普通手机的录音功能,就能分析钥匙的声波频率,再通过3D打印技术还原钥匙结构。你的每一次开门声、闲聊或语音输入,都可能成为被监听的目标。

手机监听并不仅限于黑客攻击或非法软件。许多手机在出厂时就默认开启了‘个性化推荐’‘用户行为分析’等功能。这些系统级权限在你毫不知情的情况下,悄悄收集你的语音、喜好和行为习惯。

你可能认为自己没有安装危险APP,手机也没有中病毒,但问题在于:某些监听功能早已嵌入系统层面,无需你点击,后台就已运行。例如,某些广告服务会调用麦克风权限,通过你说话的关键词、语调甚至背景噪音来判断需求。

你从未搜索过‘儿童滑板车’,但只因在朋友家看孩子玩了一会儿,第二天相关广告就出现在推送里。更可怕的是,某些社交平台甚至开始售卖监听APP,只需几分钟设置,就能将普通手机变成窃听器,你的言行可能被实时上传到远程服务器。

这些监听行为的背后,是手机厂商和平台运营方通过权限收集数据,精准投放广告甚至参与数据交易,谋取巨额利润。

生活中有许多异常信号可以帮你识别:

手机监听依赖的是用户对权限管理的忽视。许多用户在安装APP时习惯性点击‘允许所有权限’,却从不检查这些权限是否在后台长期开启。以下是具体防护措施:

1. 关闭不必要的权限

进入设置-权限管理,查看每个APP是否调用了麦克风、短信、相机、通讯录等敏感权限。例如,一个浏览新闻的APP申请录音权限,基本可以判断存在监听风险。

2. 关闭系统级监听功能

关闭‘个性化广告推荐’‘用户体验改进计划’等选项。这些功能默认开启,实际上是在后台记录你的操作和语音习惯。

3. 避免使用陌生公共WiFi

在公共场所连接免费网络时,容易被中间人攻击。黑客可能通过WiFi监听你的数据传输,甚至同步接收银行验证码。

4. 使用防护工具

VPN可以加密上网行为,避免信息被监听截取;广告拦截器可以屏蔽基于监听推送的广告内容。

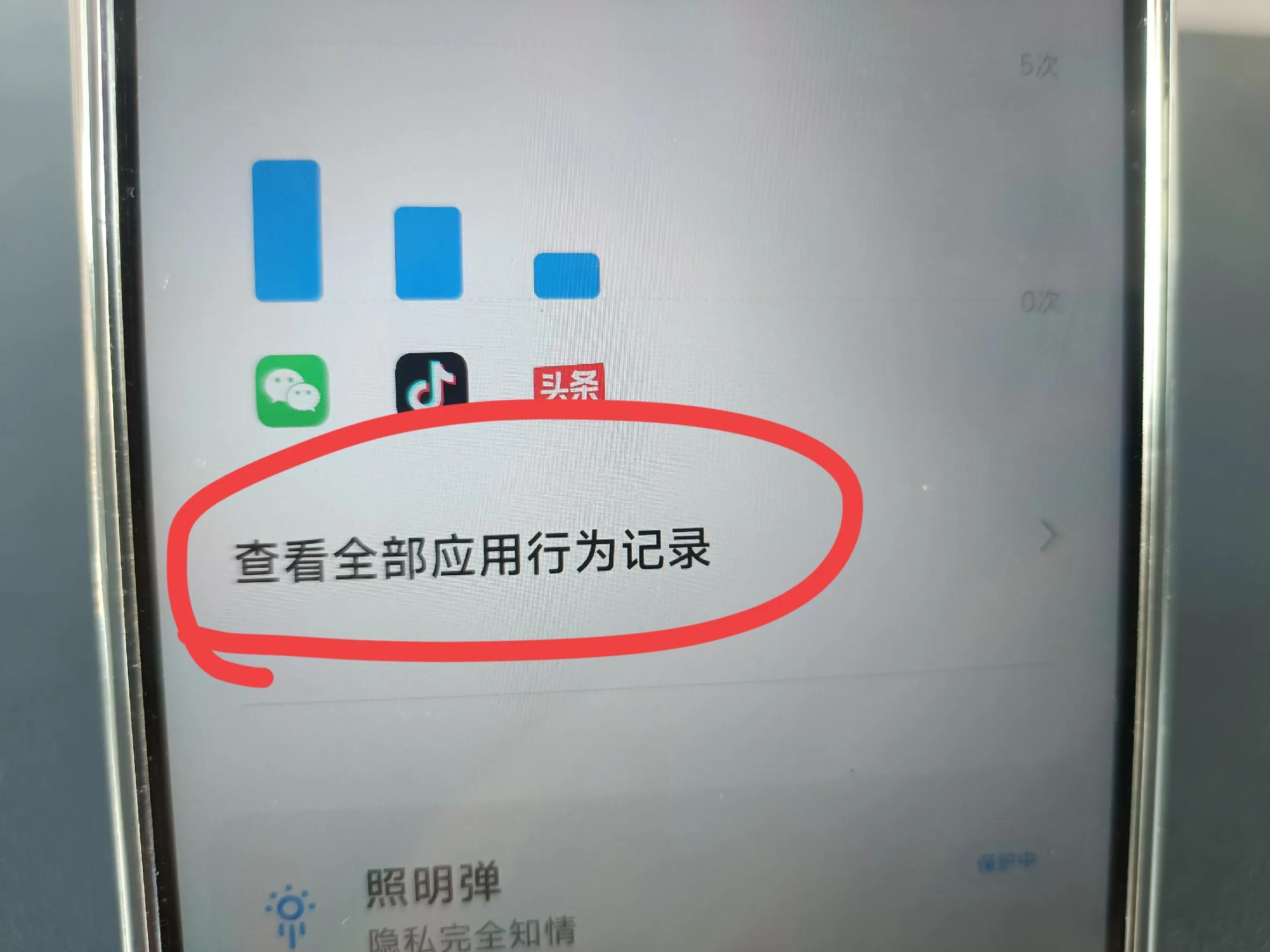

5. 定期检查APP行为记录

许多手机系统提供权限调用日志,可以查看哪些APP在什么时间调用了哪些权限。发现异常调用时,及时卸载或禁用是最有效的处理方式。

很多人觉得‘我没什么可监听的’,但正是这种心态让监听技术越来越猖狂。当你的数据被打包出售,当你的语音被分析成画像,你就已经从普通用户变成了被精准牟利的数据产品。

手机虽常见,但一定要学会正确使用。就像开车要系安全带、出门要锁门一样,数字时代的隐私防护也需要日常主动维护。

我们不能否认技术带来的便利,但这种便利不该以牺牲隐私为代价。科技是一把双刃剑,握在谁手里、割向哪一方,全看我们是否有足够的判断和防范能力。

今天你不在意的个性化推荐,可能就是明天泄露银行卡信息的监听入口;今天你忽略的权限弹窗,也可能是明天家门钥匙被克隆的技术起点。