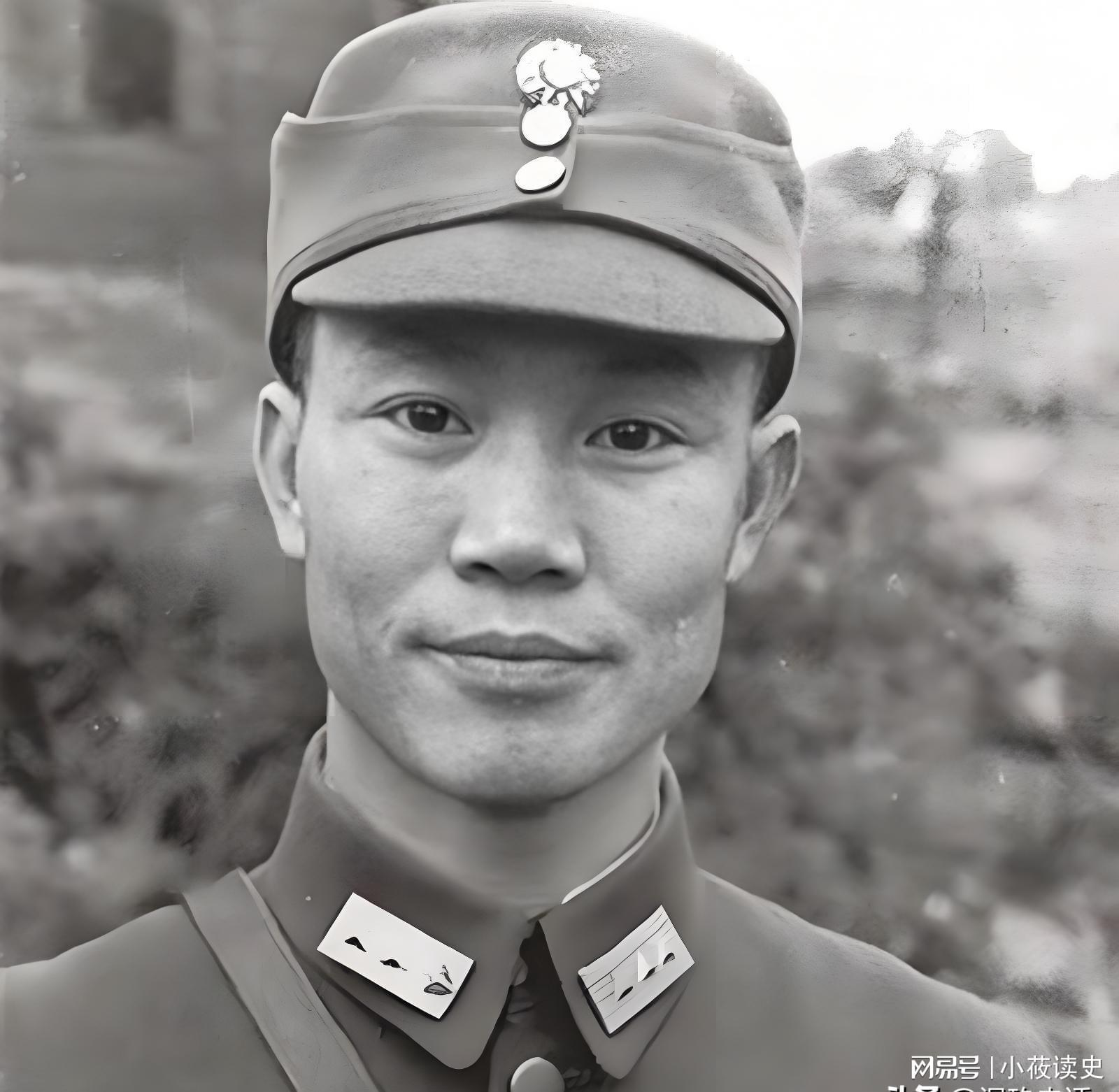

1949年,随着国民党在大陆战场的全面溃败,大批部队陆续撤往台湾。在这场历史性转折中,时任空军司令的周至柔意外出任国防部参谋总长,引发外界广泛质疑:在众多战功赫赫的陆军将领中,为何蒋介石会选择一位空军指挥官担任此要职?

周至柔能够执掌台湾时期国民党军权,与其和陈诚的特殊关系密不可分。两人同为保定军校第六期毕业生,这段同窗情谊为后续合作奠定基础。1930年代陈诚奉蒋介石之命组建土木系时,以第11师为根基扩建第18军,周至柔与罗卓英等保定系将领成为核心骨干。

作为陈诚军事集团的重要成员,周至柔在空军建设领域展现独特价值。与主掌陆军的罗卓英形成互补,两人分别成为陈诚在空天与地面领域的左膀右臂。这种分工模式在土木系扩张过程中持续深化,为周至柔积累重要政治资本。

1947年东北战场成为罗卓英政治生涯的转折点。作为东北剿总副司令,他辅助陈诚指挥的系列战役导致国军优势丧失。尽管陈诚本人承担主要责任,但罗卓英作为具体执行者同样难辞其咎。这段经历在蒋介石心中留下深刻阴影,直接影响其后续用人决策。

相较于周至柔,罗卓英的实战型将领特质在此成为双刃剑。虽然他在上高战役中重创日军,并在滇缅远征军中协调中外联军作战,但解放战争中的败绩使其军事声誉蒙尘。这种"成也实战,败也实战"的悖论,最终导致其与参谋总长职位失之交臂。

在最终决策中,蒋介石的地域偏好发挥关键作用。作为浙江奉化人,他对同乡将领的信任具有明显倾向性。从胡宗南到戴笠再到毛人凤,这种"浙江帮"用人传统在国民党高层根深蒂固。周至柔的浙江籍贯,使其在竞争中天然占据优势。

反观罗卓英的粤系背景,在蒋介石清算解放战争责任时成为重要障碍。1949年后,大批非浙江籍将领被边缘化,而周至柔虽在空军作战中有失利记录,但其抗战时期的功绩被选择性强调。这种政治权衡下,地域因素最终压倒军事考量。

蒋介石对周至柔的偏爱引发国民党内部矛盾。作为空军联合创始人之一的毛邦初,虽为蒋介石亲戚却长期处于竞争劣势。这种不公最终导致毛邦初携巨款赴美与蒋翻脸,暴露出国民党高层派系斗争的激烈程度。

该事件折射出周至柔上位背后的复杂权力生态。在军事失利与政治忠诚的权衡中,蒋介石选择容忍空军系统的瑕疵,以换取对核心权力的掌控。这种实用主义用人策略,成为理解国民党台湾时期政治生态的重要窗口。