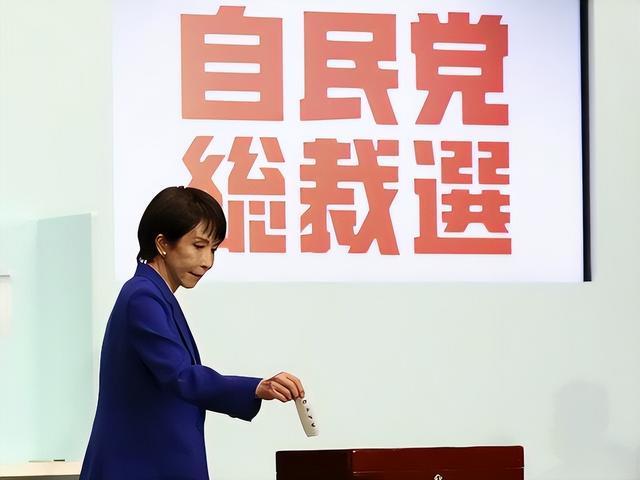

2025年10月4日,日本自民党总裁选举尘埃落定,高市早苗以185票的成绩赢得选举,距离首相官邸仅一步之遥。若后续国会投票顺利,她将成为日本历史上首位女性首相。然而,这场胜利背后却暗藏矛盾,她的当选与后续表态引发了中日两国的广泛关注。

作为‘安倍继承者’的代表人物,高市早苗以强硬对华立场著称。但令人意外的是,她在当选后首个敏感议题——靖国神社问题上,却悄然‘改口’,试图缓和激进姿态。这种首鼠两端的表现,立刻引发了北京方面的高度警惕。

高市早苗并非政坛新秀,她曾两度挑战自民党总裁之位,先后败给岸田文雄和石破茂。此次终于登上权力顶峰,但她的胜利宣言尚未冷却,一场围绕‘意识形态’与‘执政现实’的博弈便已拉开序幕。

高市早苗的强硬立场,是她赢得保守派支持的核心资本。她多次参拜靖国神社,并在公开场合否认南京大屠杀和强征‘慰安妇’的史实。她的AI智能体甚至将日本的侵略行径定义为‘自保’,将靖国神社描绘为铭记牺牲、强调和平的场所。这种精心构建的右翼历史观,为她赢得了大量支持者。

在安全议题上,高市早苗同样持激进态度。她曾担任经济安全保障担当大臣,对‘中国威胁论’有着深刻认知。她呼吁大幅增加日本防卫开支,并倡导在经济上减少对中国的依赖。这些主张为她塑造了一个‘国家安全守护者’的强人形象。

高市早苗还擅长将敏感议题国际化。她曾在美国智库‘哈德逊研究所’的投稿中,高调阐述对外政策,明确反对‘凭借实力胁迫和单方面改变台海现状’,并宣称要通过对话和平解决。这番操作巧妙地将台湾问题与‘自由开放的印太地区战略’捆绑,提升了自身的政治高度。

对于高市早苗的当选,北京方面反应冷静,没有惯例的祝贺,只有严肃的要求。这种‘不祝贺,只提要求’的罕见姿态,传递出一个强烈信号:北京对这位新领导人抱有极度的不信任。随后,中方罕见连发‘四个忠告’,每一条都直指高市过往言行的‘痛点’。

中方要求恪守中日四个政治文件的原则共识,提醒她不要动摇两国关系的政治基础;要求信守在历史、台湾等重大问题上的政治承诺,直接瞄准了她最顽固、最具挑衅性的右翼史观;要求奉行积极理性的对华政策,告诫她竞选时的激进言论不能带到实际执政中来;要求将‘全面推进战略互惠关系’的定位落到实处,提醒她中日之间还有巨大的合作利益。

尤其值得注意的是,中方在回应中特意将台湾问题单独拎出来说事,这显然是针对高市早苗此前在美国智库等场合的涉台言论发出的最直接、最严厉的警告,意图剥离她在这个问题上进行国际化操作的空间。

然而,从挑战者转变为执政者,高市早苗也面临着巨大的现实压力。她在当选后所展现出的‘灵活性’,恰恰揭示了这一点。那套在竞选中无往不利的强硬话术,在首相宝座前似乎正在经历一次现实主义的修正。

就在当选前,高市早苗还主动喊话,表示愿意与中国就经济安保和国防问题开展‘坦率对话’。但当选后,面对最能体现其鹰派成色的靖国神社问题,她的措辞却变成了会考虑外交影响,‘酌情做出恰当判断’,并强调‘绝不能使其成为外交问题’。

这种‘改口’究竟是策略性的退让,还是根本性的转变,目前还不得而知。但这背后,是无法回避的执政现实。高市早苗被认为缺乏独立于‘安倍路线’之外的国政经验,外交履历更是单薄。这块短板可能让她在处理复杂的中日关系时,更倾向于先采取模糊策略,避免在执政初期就犯下难以挽回的错误。

更何况,日本政坛近年来首相频繁更迭的‘魔咒’依然在盘旋。从安倍晋三到菅义伟,再到岸田文雄和石破茂,没有谁的位子坐得安稳。巨大的国内政治压力,同样迫使高市早苗无法在外交上任意妄为,她必须优先考虑执政的稳定。

说到底,中日两国互为重要贸易伙伴的经济现实,才是制约任何日本领导人对华政策走向极端的‘压舱石’。这份沉甸甸的经济纽带,是高市早苗无论如何都绕不开的课题。

高市早苗的上台,无疑让中日关系进入了一个充满张力的新阶段。她的执政航向,注定不会是一条直线。这条航线,将在她根深蒂固的鹰派意识形态、北京划下的清晰外交红线,以及日本国内外复杂的政治经济现实这三股力量的持续角力中,被不断修正和塑造。

未来两国关系的走向,很大程度上取决于这位日本新首相,最终会选择成为一名‘意识形态的信徒’,还是一名‘现实主义的政客’。