在中国辽阔的边境线上,有这样一段极具危险的地方。

在那里,已经有7条军犬被咬死,甚至,士兵巡逻时也需要全副武装。

但“敌人”不藏身于山林深处,而是密密麻麻地盘踞于空气之中。

那么,这地方到底有多可怕?这段极具危险的边境又在哪里?

“隐形杀手”

每年六七月,整个边境像是被一只巨手捂住了口鼻,令人窒息。

但真正令人忌惮的,并非这潮湿闷热的气候,而是空气中飘浮着的、肉眼几乎无法完全分辨的密密麻麻的蚊虫。

北湾边防线地处中国新疆西北角,与哈萨克斯坦接壤。

这里既无陡峭山崖,也少见沙漠戈壁,反而是河流纵横、沼泽遍布。

同时,湿地、低洼地、灌木林,构成了一个近乎封闭的生态系统,常年的高温高湿,更是成为了蚊虫孳生的温床。

在北湾,蚊虫不是一般意义上的“小虫子”,而是会集体出击的“隐形杀手”。

它们的存在密度令人发指,据防疫部门多年实地采样统计,在高发季节,这里每立方米空气中可达5000只以上的蚊虫,最多时甚至接近6000只。

这样的密度意味着,当人类行走在这片区域时,哪怕只是一秒钟的裸露,也可能引来上百只蚊虫的蜂拥叮咬。

这些蚊虫并非南方常见的家蚊,而是体型更大、行动更凶猛的库蚊和按蚊。

它们携带着诸如乙型脑炎、流行性出血热等多种病毒,唾液腺中更潜藏着一种能引发红肿、水泡甚至组织坏死的毒素。

一旦叮咬成功,轻者一夜肿成猪头,重者可能出现过敏性休克,甚至休克致命。

北湾之所以成为“蚊虫王国”,更深层的原因还在于其“生态失衡”。

在自然界中,蚊虫并非无敌,它们本应受到蝙蝠、青蛙、蜻蜓等天敌的制衡。

可北湾人迹罕至,生态封闭,森林茂密却缺乏多样性,导致这些自然捕食者难以在此稳定繁衍。

再加上气候变暖与人类活动对周边生态的干扰,使得蚊虫成为这片区域的“单一霸主”。

曾有科研人员在此架设紫外线诱虫灯,短短两个小时,灯下蚊虫聚集如山,称重后达7.3公斤,相当于一个成年儿童的体重。

而在这片“死亡禁区”中,不仅驻守的战士们要面对这场看不见硝烟的战争,军犬也成为了第一批牺牲的对象。

北湾边防连的军犬,不像普通家庭宠物那般生活在安逸中,它们是战士们的伙伴,也是边境安全的第一道屏障。

它们敏锐的嗅觉和忠诚的本能,在巡逻与搜救中不可或缺。

只是,军犬外露的鼻腔,成了蚊虫攻击的重灾区。

犬类的鼻头常年湿润裸露,是蚊虫最容易叮咬的部位之一,而一旦成群蚊虫发起“围猎”,这些军犬几乎毫无招架之力。

它们的眼角、耳朵、鼻尖在数小时内便肿胀变形,接着是流脓、化脓、坏死。

有军犬因为痛痒难忍,在狂躁中撞墙刨土,最终力竭倒地。

资料显示,自2015年至今,已有7条军犬在北湾的夏季巡逻中相继殒命。

有的死于多处感染,有的死于蚊虫所致的过敏性休克,还有的在挣扎中跳入沼泽试图缓解灼热,却因体力不支溺水身亡。

尽管如此,边防战士们却一守就是几年、十几年,哪怕明知前路可能充满危险,依旧选择逆行向前。

士兵日常

在北湾,士兵们的防护装备,便是他们赖以生存的“战斗盔甲”。

清晨六点,天色还未完全亮透,北湾边防连的哨所里已经传来了士兵穿戴装备的悉索声。

他们的战斗装束不是迷彩,也不是防弹衣,而是一层又一层厚重密实的防蚊服。

防蚊帽牢牢地罩住整个头部,只在眼前留出一片透明视窗;脖子、袖口、裤脚,全都被紧紧束缚,以杜绝哪怕一只蚊虫的入侵。

最痛苦的是夏天,北湾夏季气温往往逼近四十度,可哪怕是在如此高温下,士兵们依然要裹得像个“密封罐头”。

最痛苦的是,那种热不是像阳光晒的热,而是一种憋闷到头皮发涨,像是整个人被包进塑料袋里焖熟。

这还不是全部,出发前,每人都要往自己身上喷三层驱蚊喷雾:背后一层、前胸一层、四肢再走一遍。

味道浓烈刺鼻,一路跟着士兵前行,喷完药水,面罩戴好,拉链拉紧,然后互相检查一遍。

而巡逻过程中,最让人抓狂的不是泥泞、不是酷暑,而是蚊虫那种锲而不舍、从不疲倦的“进攻”。

士兵行走在林间小路,身后尾随着一团黑影,那是蚊群追踪人类气味而来的“围猎队”。

每走几十米,哨兵之间就要停下来互相检查一次,彼此在对方面罩边缘、背后衣服喷药。

若是疏于检查,一抹汗水将喷雾冲刷,蚊虫就能顺势而入。

每一次回到营地,都像打完一场仗,战士们掀开防蚊帽,脸上混合着汗水和药液,眼睛布满血丝。

脱下防蚊服的那一刻,全身仿佛泡过水一般,汗水从袖口和领口倾泻而出。

可即便如此严防死守,蚊虫依然总能找到缝隙进攻,尤其是在夜晚。

北湾的营房,是战士们赖以生存的最后堡垒,而为了在这堡垒中与蚊虫抗衡,连队早已将营区改造成了“防御工事”。

门窗全部加装了双层纱窗,缝隙用胶条封死,室内各个角落摆着蚊香、电蚊拍、灭蚊灯,床头床尾都架着小风扇,用风流驱散蚊虫靠近。

到了晚上,战士们像进入作战状态一样,先关门、点蚊香,再启动灭蚊灯,一一巡视各个缝隙,确保没有“潜伏者”。

曾有战士粗略统计,一夜之间,仅一盏灯就能“歼灭”6.5公斤蚊虫,可以装满一只军用脸盆。

可蚊虫依旧是最狡猾的敌人,哪怕严密封锁,它们总能从空调缝隙、床脚的细缝、衣物的褶皱中钻进来。

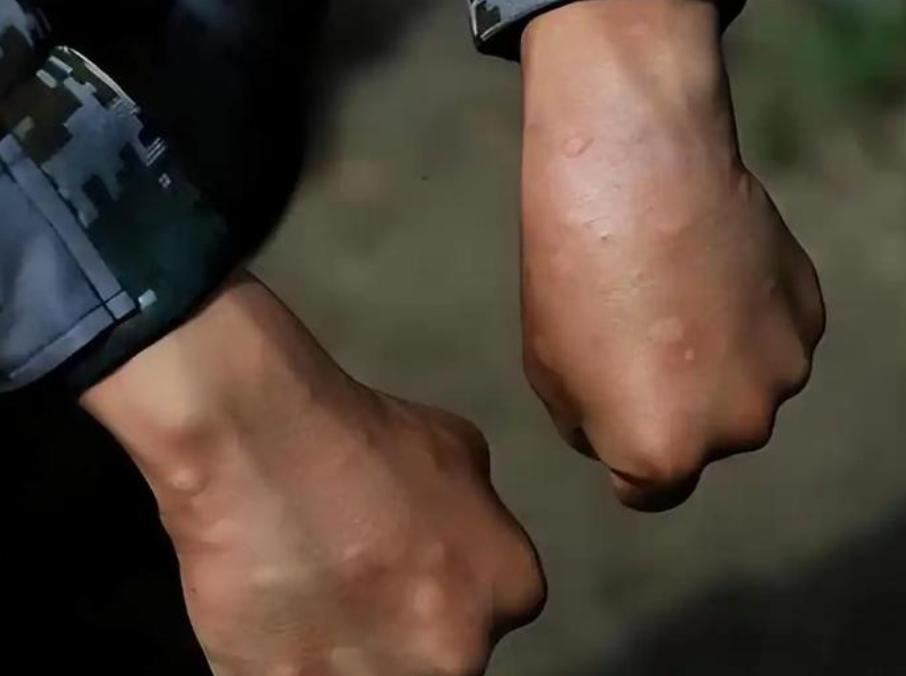

在战士熟睡之时,蚊虫发动“偷袭”,专挑脖颈、耳垂、手背等裸露之处。

第二天一早,士兵们满脸是包,眼圈发红,个别人甚至出现过敏红斑,严重者还要送医处理。

有一次,一个新兵在夜里摘下防蚊帽,想擦一擦汗,不过三秒钟时间,他的脖子已经鼓起十几个肿包,疼得直打哆嗦。

日复一日,这样的防御成了士兵们生活的常态。

他们习惯了穿着防蚊服吃饭、训练、打篮球,习惯了把驱蚊喷雾塞进口袋当“随身武器”,也习惯了夜里听着灭蚊灯“炮火连天”中入眠。

尽管如此,他们从未放松过一分一秒的警惕,因为他们深知,这场无声的战争没有终点。

生死试验

值得一提的是,在北湾,士兵有防蚊服、防蚊帽、防蚊喷雾,军犬却只能依靠人类涂抹在它们身上的一点驱蚊液来对抗敌人。

因此,在第七条军犬倒下的那个夜晚,营长拍案而起:“我们人可以忍,他们没得选!既然没有,就自己造!”

那一夜,北湾边防连下了一道特殊的命令:成立防蚊服试验小组,任务是为军犬设计专属“战甲”。

起初,大家以为不过是缝几块布料,再配点驱蚊喷雾就行,没成想这个“项目”竟然成了全营区最复杂的工程。

军犬的动作灵敏、嗅觉灵敏,对布料的气味、厚度、贴身度极为挑剔。

一开始缝制的第一代“防蚊服”,穿不到三分钟,狗狗就原地打滚,用嘴撕咬脱掉,仿佛身上起了火。

大家只好一遍遍试,一次次改,……几天内,小组试了十几种材料,二十多种设计,全失败。

那段时间,边防连的缝纫机没有一刻休息,白天是巡逻夜是裁剪,战士们用自己的旧防蚊服、用家里寄来的旧风衣布料、甚至从蚊帐上拆网布,剪成一片一片、缝成一件一件。

每一件试验品都拿来让军犬试穿,不合适就立刻拆掉再改。

有人手指缝破了,有人热得中暑晕倒,有人干脆住进了缝纫间,通宵不眠。

终于,在一次次试错与失败中,第七代试验款问世。

它采用轻质弹力材料,内衬加入薄层驱蚊药剂,最外层则是透气防虫网。

狗狗的脖颈和四肢处设有柔性束带,既保证贴合,也不会束缚动作。

最难处理的鼻头部分,小组特制了一种超细滤网,罩住鼻梁但不影响呼吸与嗅觉。

这件衣服一穿上,试验犬第一次没有焦躁,反而躺在地上打起了盹。

成功试穿的那一晚,整个营区沸腾了,大家轮流抱着军犬合影,那一身“战袍”仿佛是荣誉,也是救赎。

“神衣”量产后,每条军犬都配发了一件,巡逻途中,它们再也不用蜷缩避虫,不用被喷刺鼻的驱蚊剂,能自由奔跑、翻滚、嗅探,像真正的战士那样冲锋在前。

可那几座埋葬军犬的小小墓碑,却依旧沉默地立在营区后方,日日被擦拭,夜夜被巡哨。

每一只军犬的名字都被刻在石碑上,碑旁还挂着它们曾穿过的旧项圈、佩戴过的“狗牌”。

它们未曾穿上“战袍”,却用血肉之躯,为后来者铺出一条安全的路。

另外,一开始,关于北湾边防连的报道并不多,战士们的生活也几乎不为人知。

他们在沼泽中巡逻,在蚊虫间战斗,直到一篇媒体报道曝光了七条军犬牺牲的消息,人们才第一次直观地看见这片边疆究竟有多残酷。

也第一次意识到,和平年代的坚守同样需要血与泪的代价。

那之后,许多原本陌生的人开始主动关注北湾。

网友们在社交平台上发起“守护北湾”公益行动,有人捐出自家做的防蚊草药,有人寄出医用纱布、灭蚊灯。

也有人写下手写信件一封封寄往军营,句句朴实,却饱含深情:“你们守护祖国,我们守护你们。”

而随着全国关注的提升,北湾的驻防环境也在一点点发生着变化。

原本潮湿简陋的旧营房,被新建的“防蚊公寓”取代,墙体采用特制材料封闭性更强,配备了风感灭蚊系统,每个房间都能24小时运转。

营地周围的沼泽区域,也被部分填筑疏导,避免形成新的蚊虫孳生点。

甚至连边境巡逻线的路线也进行了科学调整,避开了部分高危蚊虫聚集区,提升了士兵行进的安全性与效率。

新装备也抵达边疆,第七代防蚊服以网格通风材料为主,重量仅为前代一半,并具备主动释放驱虫因子的功能。

最新一批军犬装备中,更配有可更换面罩与背负型冷却包,让狗狗们可以在高温与蚊虫夹击中保持清醒。

但无论外界给予多少改善,战士们心中那份守边的初心却从未改变。

北湾守望,不只是边界的守望,更是一代又一代军人与人民之间心的守望。

它连接着遥远土地与温暖人心,连接着万里边关与万家灯火,守土有责、守土尽责,在北湾,这不仅是一句誓言,更是一场全国人民与战士们共同参与的担当。