“英雄死了,连家人是不是也得跟着陪葬?”这话听起来刺耳,但在1950年的台湾,却并非夸张之语。那时,白色恐怖笼罩全岛,许多家庭因政治牵连而一夜之间“人间蒸发”,连哭泣都成了奢侈。

当时的白色恐怖,远非影视剧中简单的背景渲染,而是深入骨髓的寒意。走在街上,邻居的一个眼神,都可能被视为“通共”的嫌疑;孩子在学校的一句口误,也可能牵连全家。一旦被扣上“共党”的帽子,不仅自己性命难保,妻儿能否存活,也全凭天意。

然而,在这片血色笼罩的土地上,却有一个家庭,在绝境中绽放出了光芒。他们没有依赖奇迹或运气,而是凭借着人情、骨气,以及那个时代极为稀缺的人性之光,挺过了难关。

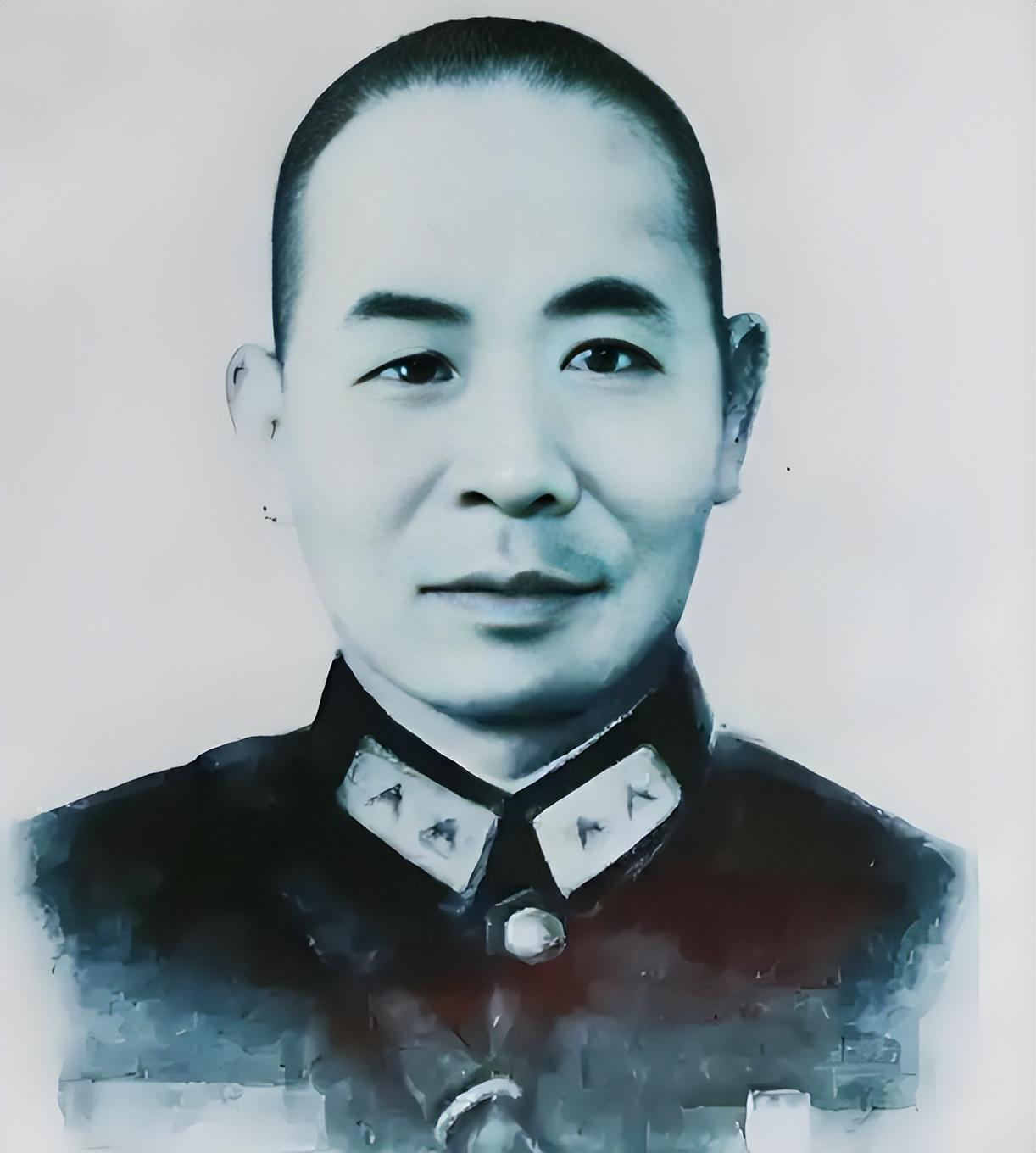

这个家庭的主角,是吴石将军。或许很多人对他并不熟悉,但他的事迹,却比《潜伏》《悬崖》中的角色更为惊心动魄。吴石本是国民党中将,却暗中为我党传递情报,潜伏极深,连蒋介石身边的人都未曾察觉。一旦身份暴露,后果不堪设想。

1950年初,叛徒蔡孝乾的出卖,撕开了整个地下网络的口子。3月1日,吴石被捕,不久后便在台北马场町刑场被枪决。枪声响起,一个时代最隐秘的英雄,就此陨落。

消息传开,街坊私下议论纷纷:“完了,他家里那几个,怕是也保不住了。”毕竟,在那个年代,“斩草除根”才是常态,“网开一面”反而成了新闻。

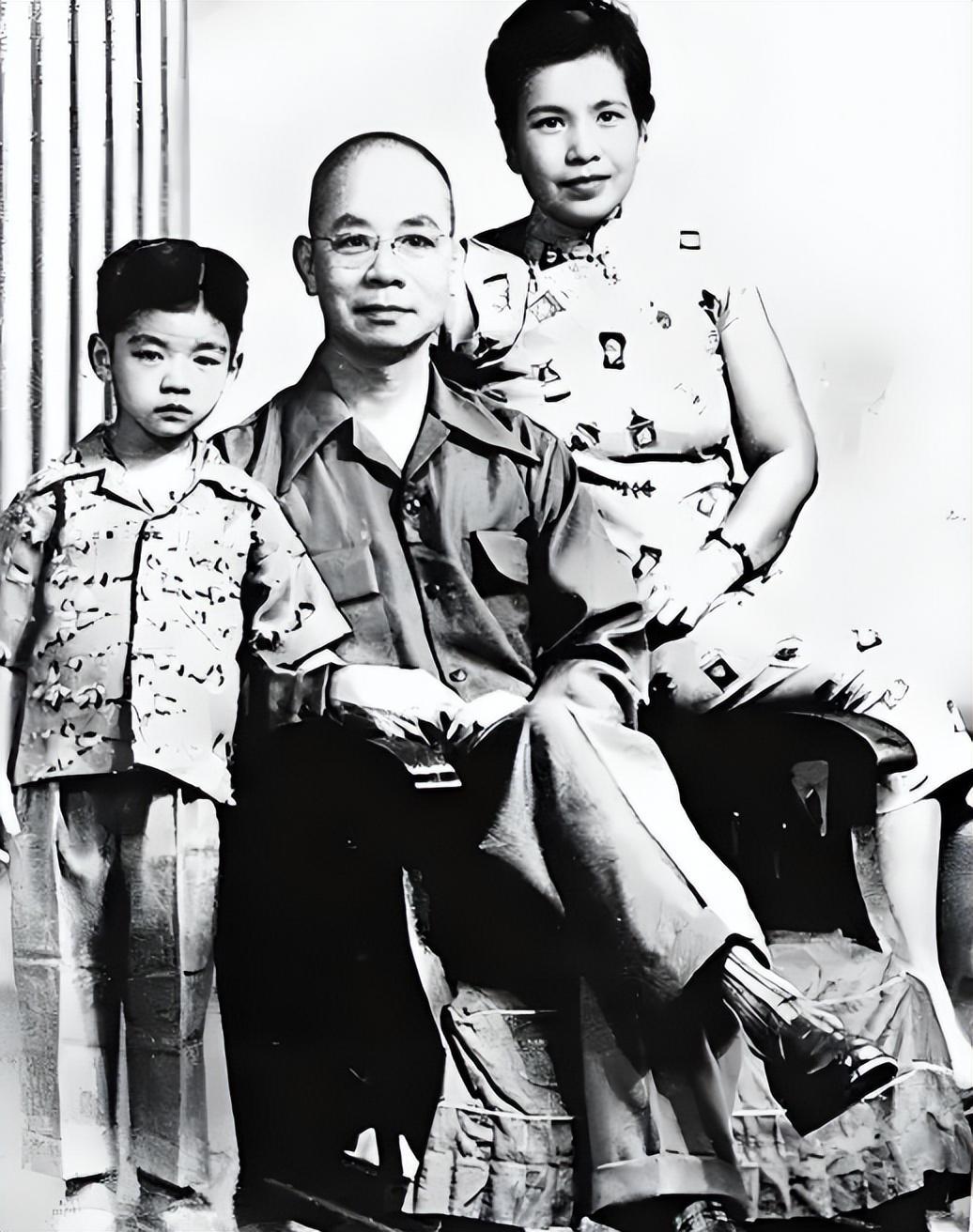

然而,出乎所有人意料的是,吴石的妻子王碧奎,不仅活了下来,还带着两个孩子熬过了最黑暗的二十多年。

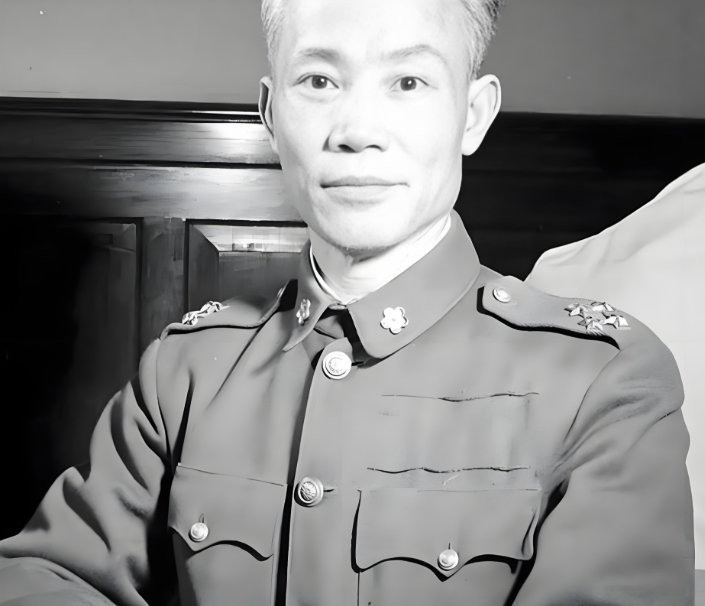

救她的,竟是陈诚。

对,就是那位蒋介石最倚重的“陈辞修”,台湾政坛的二号人物。按常理,他应是吴石的死敌,但为何要救吴石的家人呢?

原因在于旧情。

两人早年同在保定军校读书,后来北伐战场上并肩作战,一起啃过干粮、躲过炮火、在战壕里分过半壶水。那种交情,不是一句“立场不同”就能抹掉的。陈诚或许无法公开为吴石平反,但他记着那个曾与他同生共死的兄弟。于是,在王碧奎被关押七个月后,他动用关系,把她从牢里“捞”了出来。

但出狱,并不意味着自由。

王碧奎当时带着16岁的女儿吴学成和年幼的儿子吴健成,住进台北一间漏风的小屋,生活异常艰难。他们家的门口总有几个“闲人”晃来晃去,那是特务,名义上“保护”,实则监视。买菜要报备,上学有人跟着,连看病都得提前打招呼。一句话说错,可能第二天就又进去了。

最难的,是吴学成。

16岁,本应是扎马尾、写日记、偷偷喜欢隔壁班男生的年纪,她却早早辍了学。白天在纺织厂踩缝纫机,晚上帮人带孩子、洗衣服,一分钱掰成八瓣花,就为了凑够弟弟的学费。后来不到20岁就匆匆结婚——不是因为遇到真爱,而是觉得:“结了婚,至少能多个照应,妈和弟弟也能喘口气。”

而吴健成呢?他把姐姐的背影刻在心里。别人玩的时候他在读书,别人睡觉的时候他还在灯下演算。成绩一路拔尖,高中毕业考上台湾大学,毕业后又拿下美国名校的全额奖学金。1977年临行前,他紧紧抱住母亲,声音发颤:“妈,等我站稳脚跟,一定接你走。”

他没食言。几年后,王碧奎终于踏上了飞往洛杉矶的航班。那一刻,她回头看了一眼台湾的天空,没说话,但眼泪止不住。此后余生,她再没提过恐惧,只在阳台上常常望向东方——那里,埋着她丈夫的忠骨。

而在大陆,吴石另外两个孩子,也活成了父亲希望的样子。

大儿子吴韶成,南京大学毕业后投身工业建设,成了河南冶金系统的骨干,退休前还连任两届省人大代表;大女儿吴兰成更让人敬佩——从上海第一医学院毕业后,主动申请去内蒙古呼伦贝尔的牙克石林区。零下四十度的冬天,她骑马巡诊,手冻裂了拿胶布缠着继续写病历。一干就是二十多年,没喊过一声苦。后来调回北京,成为中国中医科学院的研究员,还当上了北京市政协委员。

多年后,中央专门接见了姐弟俩,握着他们的手说:“党没有忘记吴石同志。他的牺牲,国家记得,人民记得。”这句话,迟到了三十多年,但终究来了。

王碧奎生前有个心愿:死后要和丈夫合葬。这个朴素的愿望,在她离世后被有关部门默默记下。最终,吴石与王碧奎的骨灰安葬在北京香山福田公墓。那里安静、肃穆,阳光透过松枝洒在墓碑上,仿佛时光终于温柔了一回。

说到这儿,你或许会问:陈诚到底算好人还是坏人?

其实,历史哪有那么简单。他镇压过进步人士,执行过严酷政策,这是事实;但他也在关键时刻,守住了一丝人性的底线,救了一个无辜的家庭,这也是事实。

吴石的故事,最打动我的,从来不是他如何传递情报、如何周旋于敌营,而是他死后,家人如何在沉默中扛起苦难。吴学成辍学时攥紧的拳头,吴健成灯下咬着铅笔的侧脸,王碧奎在美国阳台上久久凝望的眼神……这些无声的坚持,同样是信仰的延续,对于此,您怎么看呢?