9月底到10月初,菲律宾刚遭6.9级地震重创,又被台风“麦德姆”席卷,两座城市被淹、数十万人无家可归,急盼国际援助。

可他口中的“铁杆盟友”美国、日本、澳大利亚却接连“掉链子”,承诺的援助要么卡在半路,要么干脆没动静。

走投无路的马科斯政府转头向中国求救,要知道过去十年中国曾给菲律宾超2100万美元救灾援助,可这次中方的反应却和以往大不一样。

为何一向愿意伸出援手的中国,这次态度格外谨慎,菲律宾又该如何走出“盟友靠不住、求助遇冷”的困境?

9月30日晚上,菲律宾宿务省突发6.9级地震,地震瞬间导致大量房屋倒塌,通信和电力设施被严重破坏。

根据官方后续公布的数据,这场地震造成68人死亡、559人受伤,超过36万民众因房屋损毁失去住所,只能临时挤在避难所里,靠有限的干粮和饮用水度日。

宿务省当地政府紧急宣布进入灾难状态,调动所有能协调的资源投入救援,可灾后重建和民生保障需要巨额资金,仅基础设施修复一项,初步估算损失就超过1.6亿美元,当地财政根本无力承担。

还没等菲律宾从地震的创伤中缓过来,10月4日,台风“麦德姆”又登陆菲律宾,强降雨和大风迅速淹没了18座城市,37处电力传输线路被切断,超过1万名民众因洪水被迫转移。

灾区里,农田被洪水浸泡后颗粒无收,农户们看着辛苦种植的作物被毁,只能蹲在田埂上叹气,部分地区通信中断,被困民众无法对外联络,救援人员只能靠徒步排查寻找受困者。

此时的菲律宾,急需外部援助来缓解救灾压力,马科斯政府第一时间想到了常年称兄道弟的“盟友”美国、日本和澳大利亚。

作为菲律宾在南海问题上的“战略后盾”,美国此前多次承诺会在菲律宾有需要时提供支持,可这次面对灾情,美国却因政府“关门”陷入自顾不暇的状态。

要知道美国政府“关门”期间,除了核心部门,多数行政机构暂停运作,对外援助审批流程也会全面停滞,以往类似情况下,美国对盟友的援助往往会滞后数周甚至数月。

此次菲律宾的求援电文送到美国相关部门后,得到的只有“会关注情况”的官话,没有任何实际援助计划出台,所谓的“战略后盾”在灾难面前成了“空架子”。

如果说美国的“冷处理”还能找“政府关门”当借口,日本和澳大利亚的操作则更让菲律宾寒心。

早在三个月前,日本就曾承诺向菲律宾提供500万美元救灾资金,用于采购食品和药品,可直到台风“麦德姆”过境,这笔资金仍卡在运输和审批环节。

一般情况下,救灾资金的拨付通常会简化流程,确保快速到位,可日本此次却在物流调度、资金划转等环节不断拖延,既没有解释延迟原因,也没有给出具体到账时间。

澳大利亚的援助则更显敷衍,其承诺捐赠的一批净水设备,本是为了解决灾区民众饮水安全问题,可这批设备运到菲律宾海关后,却因“涉嫌军事用途”被扣留。

要知道国际救灾物资的审核有明确标准,净水设备这类民生物资通常不会被归为“军事用途”,澳大利亚在捐赠前本应提前做好合规性检查。

可其不仅没做到,还在设备被扣后没有积极协调解决,导致这批能解灾区燃眉之急的物资,只能堆在海关仓库里无法使用。

美日澳在救灾上消极应付,可在与菲律宾的军事合作上却格外积极,过去一年里,美国与菲律宾举行了多次联合军演,还在菲律宾新增了多处军事基地,部署了先进装备,日本和澳大利亚也频繁与菲律宾开展海上联合训练,向菲律宾提供军事装备支持。

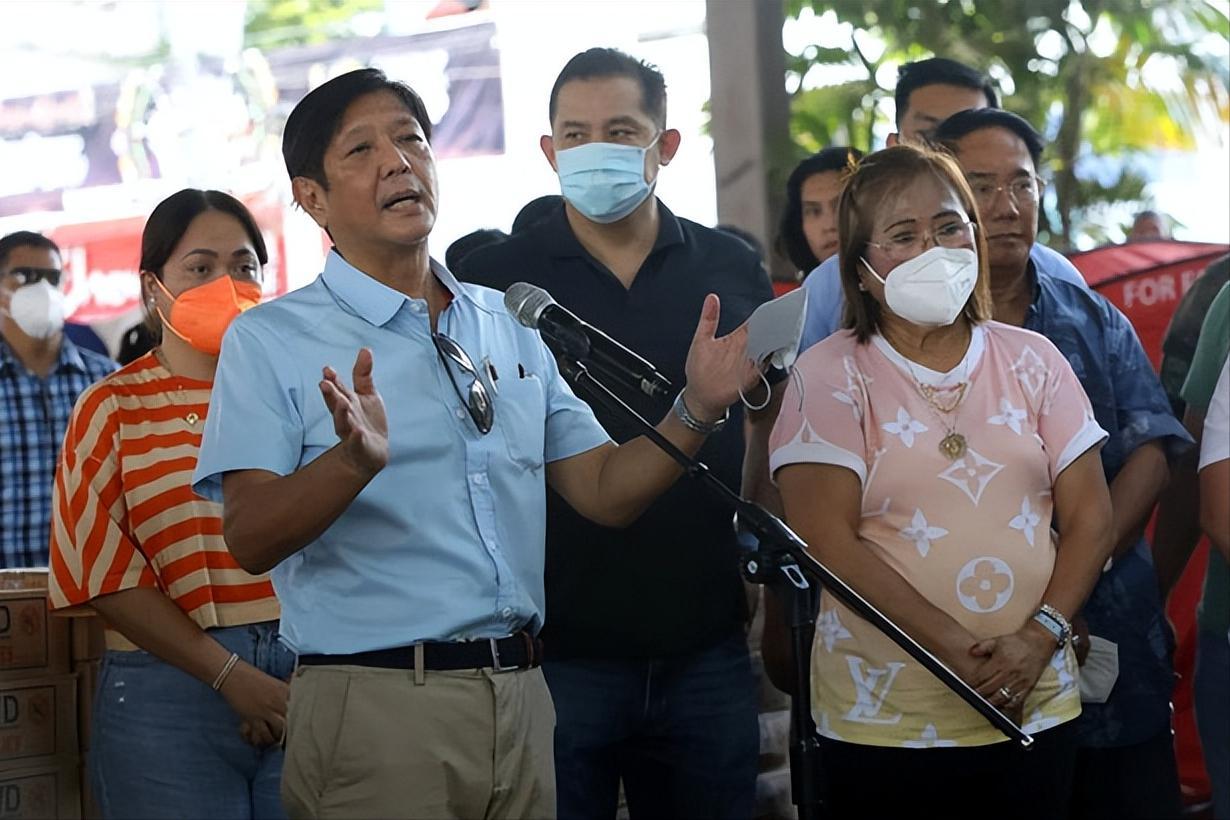

眼看从“盟友”那里得不到有效援助,马科斯政府不得不将希望转向中国。为了争取中国的支持,马科斯政府近期频频释放友好信号。

在中国驻菲大使黄溪连离任时,马科斯亲自到机场送行,这在菲律宾外交场合中并不常见,通常只有重要国家的使节离任才会有总统亲自送行。

送别时,马科斯还特意提到“南海问题不是中菲关系的全部”,试图淡化此前双方在南海问题上的分歧,传递出希望改善对华关系的意愿。

此外,菲律宾官方还通过媒体发声,希望中国能“继续展现邻里情谊”,为菲律宾救灾提供帮助。

熟悉中菲关系的人都知道,过去十年中国对菲律宾的救灾援助从未吝啬。2013年台风“海燕”袭击菲律宾时,中国不仅捐赠了紧急救灾物资,还派出医疗队赴菲参与救援,帮助当地民众防治灾后疫情。

2023年台风“杜苏芮”影响菲律宾期间,中国提供了大米和现汇援助,缓解了灾区的粮食短缺问题。

据统计,从2013年到2023年,中国累计向菲律宾提供了超过2100万美元的救灾援助,还多次派出专业团队协助菲律宾开展灾后重建。

但这次,中国的态度却明显不同,截至目前,中国外交部尚未公布针对菲律宾此次灾情的援助计划,中国红十字会也保持低调,没有像以往那样第一时间宣布捐赠事宜。

中方的这一转变,并非不愿帮助受灾民众,而是对菲律宾近年的对华态度有明确考量,过去两年,菲律宾在南海问题上多次采取挑衅行动,比如频繁派船只闯入中国南沙群岛附近海域,通过媒体刻意炒作南海议题制造争议。

还不断升级与美国的军事合作,允许美军在菲律宾部署针对中国的装备,甚至参与模拟“南海冲突”的军事演练。

这种“一边想拿中国援助,一边又在南海挑衅”的双标行为,让中方无法接受,任何国家的善意都不是无限的,中国愿意在邻国遭遇困难时伸出援手,前提是双方能相互尊重、平等相待,而不是一边接受帮助,一边又做出损害中国利益的事。

马科斯政府虽然近期释放了一些友好信号,但菲律宾在南海的军事基地仍未拆除,与美国的联合军演也在继续,仅靠几句口头表态,显然难以让中方改变态度。

如今的菲律宾,正陷入内外交困的境地,外部,“盟友”援助靠不住,中国又因过往分歧态度谨慎,救灾物资和资金缺口迟迟无法填补,内部,灾区民众的不满情绪持续发酵,加上近期曝光的贪腐丑闻,更是让政府公信力雪上加霜。

其实,菲律宾此次遭遇的困境,本质上是对“外交选择”和“治理重心”的一次考验,靠“盟友”的口头承诺,换不来救灾的粮食和药品;靠挑衅邻国来换取外部军事支持,也无法解决国内的民生难题。

中国从不反对帮助菲律宾救灾,但这种帮助需要建立在相互尊重、真诚相待的基础上。如果马科斯政府能真正认清现实,停止在南海的挑衅行为,拿出改善对华关系的实际行动,同时整顿国内贪腐、聚焦民生,或许才能真正走出当前的困境。

国际社会的援助从来不是“免费的午餐”,国家间的友谊也需要双向奔赴,对于菲律宾来说,此次灾情既是一场自然浩劫,也是一次反思的机会,究竟该选择怎样的外交伙伴,该如何平衡外交与民生,这些选择将直接影响菲律宾未来的发展。

而中方的态度也很明确:愿意帮助真正有需要的朋友,但绝不会做“冤大头”,更不会接受一边受助、一边挑衅的双标行为。