作者 | 曾有为

来源 | 品牌观察官(ID:pinpaigcguan)

引言:当文艺滤镜褪色,最能留住人心的一定是“真心”。

2025年国庆黄金周,全国文旅市场再次上演“神仙打架”——景德镇的鸡排哥、西安的盛唐幻境、澳门一眼千年的“丝路”展轮番霸榜热搜......

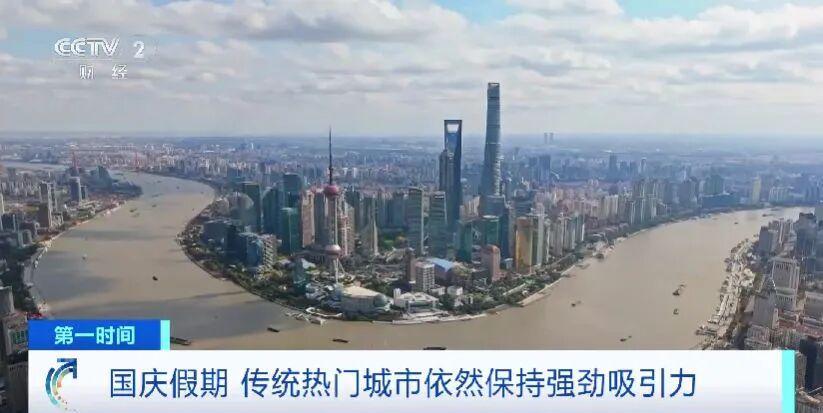

根据央视财经的报道,今年国庆假期,北京、上海、成都、西安、杭州、重庆、长沙、广州、南京和青岛位列国内热门城市前十。

在这份榜单上,已经找不到曾以“小清新鼻祖”身份红极一时的厦门了。

这个曾让文艺青年魂牵梦萦的初代网红城市,在当下的短视频时代也早已跌出流量视野。

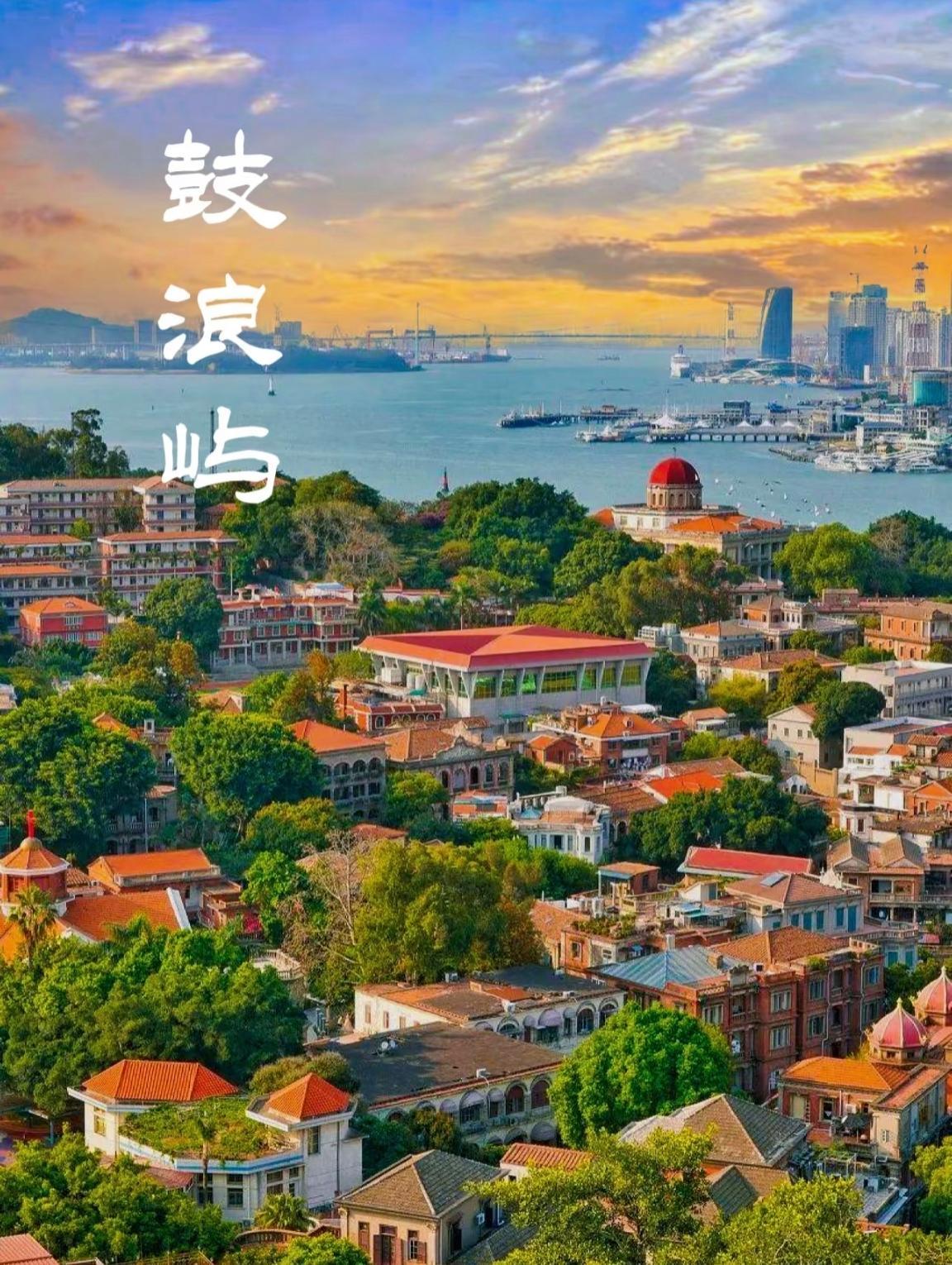

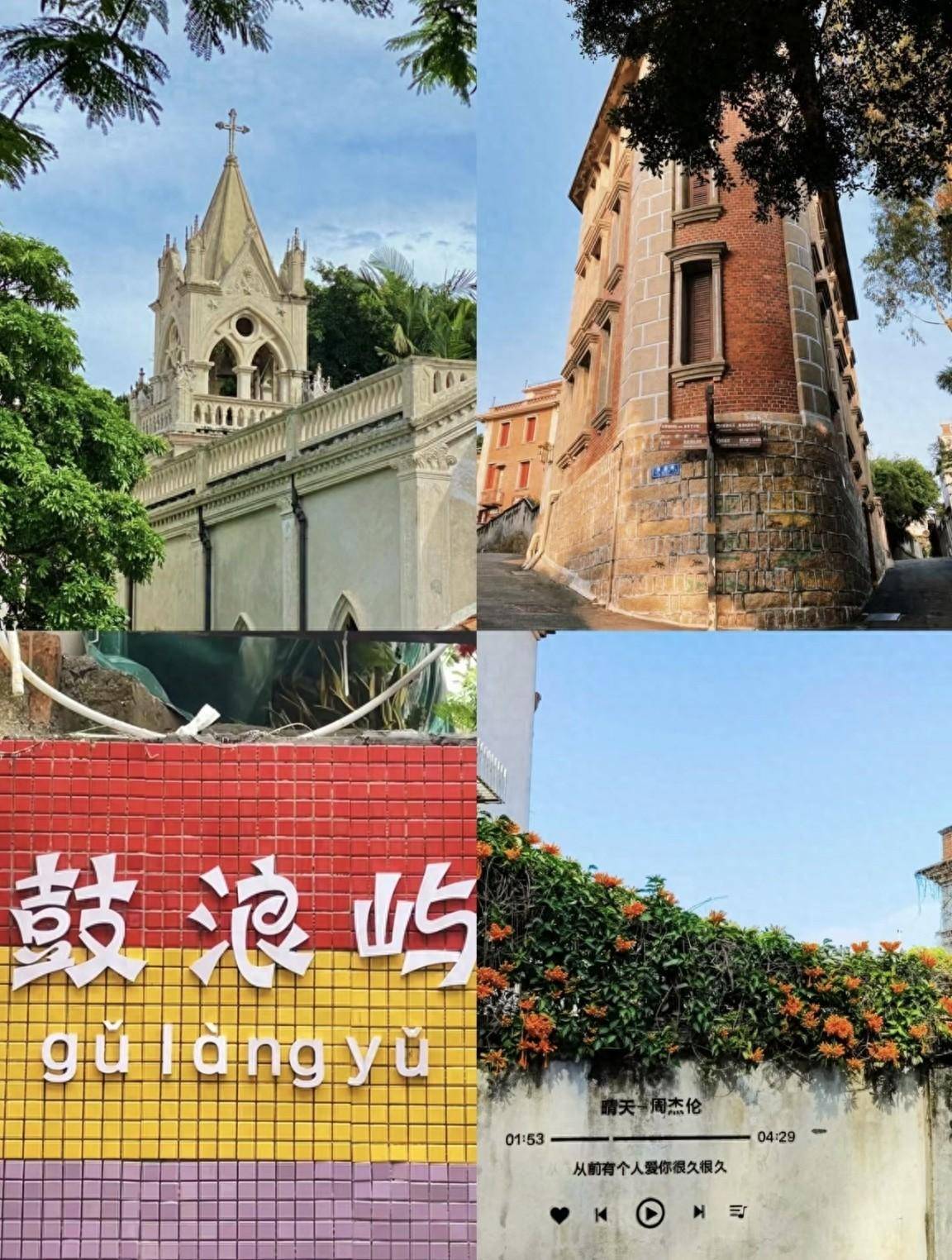

而作为这座城市的灵魂所在——鼓浪屿,在这个人潮涌动的国庆黄金周,更是出奇地冷清。

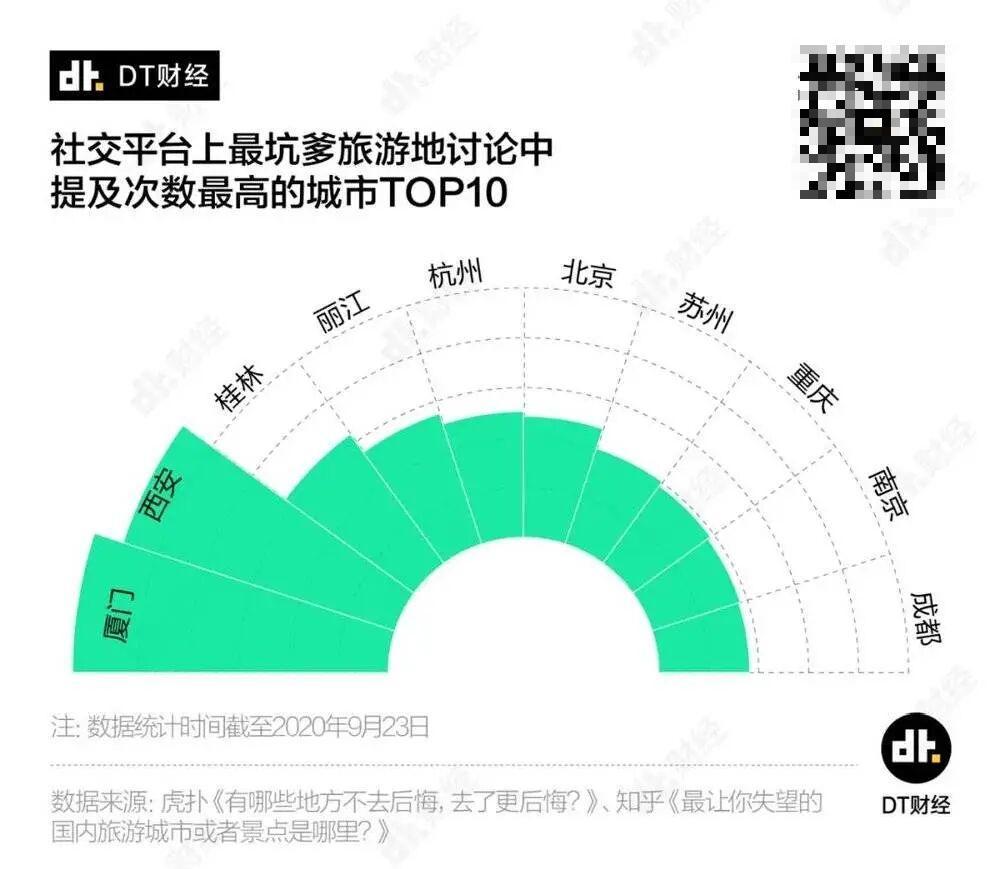

不仅去的人少了,鼓浪屿更是成为全国吐槽最多的景点之一,就连本地人也嫌弃。

如今的鼓浪屿,确实风光不再了。

这个初代网红景区,是怎么把一手好牌打得稀烂的?

初代网红景区

曾经的“小清新教科书”

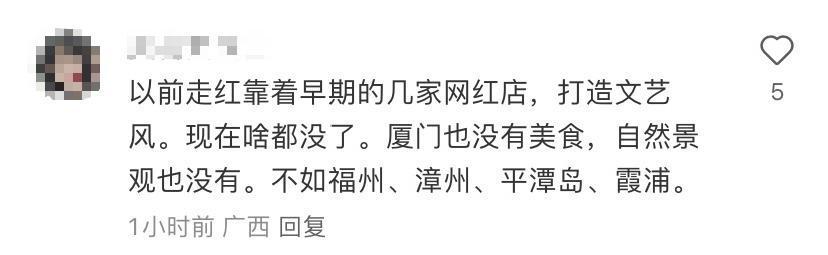

说到厦门,一定要说起鼓浪屿,而说起鼓浪屿,就一定会说起它小清新的文艺范。

十多年前的厦门,文艺小资的调调浓得像杯现磨咖啡,几乎没谁看了不心动。

波西米亚长裙扫过鼓浪屿的青石板,草帽压着单反肩带晃呀晃,连步子都跟着慢下来——这样的穿搭,是那时厦门city walk的标志。

在鼓浪屿的巷子里,随便拐个弯都能复刻偶像剧女主同款画面。

那时的厦门,吸引了众多旅客前往,是他们的“诗与远方”。

作为一个并不具备太多自然、历史景点的旅游城市,却将旅游业做得风生水起——鼓浪屿的秘诀在于深挖“台湾风情”内核,用一系列网红玩法与特色品牌织就城市吸引力。

文艺调性的景观、精致的设计美学、带着台味的老街深巷,还有印刻着闽台风情的伴手礼,连寻常巷陌里都藏着“最美转角”“晴天网红墙”这类专为打卡而生的地标。

而鼓浪屿最有特色的,一定是它那集章本。

游客刚踏上码头,第一站必是买手绘地图和集章本,接着便揣着它们满岛跑,在岛上各个门店盖章打卡,消费,这整套流程几乎成了登岛标配。

彼时鼓浪屿的底色本是老宅别墅与钢琴博物馆构成的静谧画卷,传统游览路线耗上半天至一日便足够。

但当这种集章的“打卡经济”注入后,一切都变了:游客开始为集章停留,在网红店慢酌咖啡,在巷弄间反复流连,逗留时长从单日延展至1-3天。

这种改变也串起了岛上的民宿经济——鼎盛时期,鼓浪屿上的民宿增至300余家,连码头周边都因人流兴旺催生出更丰富的旅游生态。

这也直接催生了一批厦门本土消费品牌——“张三疯奶茶”、“赵小姐的店”凤梨酥、“苏小糖牛轧糖”等……它们靠着鼓浪屿的天然流量,成了游客清单上的“必打卡项”。

厦门甚至还顺势把中山路步行街、环岛路沿线骑行、黄厝沙滩、曾厝垵小吃街串成线,将文艺小岛的风、海边的浪、老街的烟火气全揉在一起,一度成为了游客最爱的“厦门套餐”。

2013年深厦铁路一开通,南来北往的人潮顺着铁轨涌进厦门。

2014年前后,这座城的旅游业彻底火到顶点,旅游收入蹭蹭涨,直接冲进了全国前十旅游城市榜单。

那会儿的厦门,连空气里都飘着“人来人往”的热闹劲儿。

2018年,厦门旅游总收入已突破1402亿元,占GDP比重近三成。

发达的旅游业不仅为城市注入活力,更让厦门在福建省内形成了远超福州、泉州的文旅影响力,成为无数人心中“海上花园”的代名词。

那个时候,对厦门旅游业功不可没的鼓浪屿,它对游客而言,不仅是景点,更是一种“向往的生活”的具象载体。

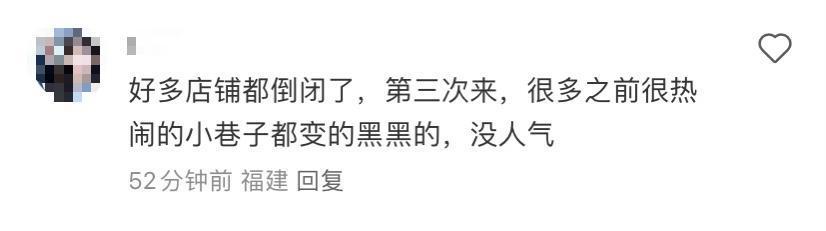

然而这几年鼓浪屿的口碑一路下滑,游客也是一年比一年少。

再加上周边城市文旅产业强势崛起,厦门这个曾经的初代网红,慢慢收起了往日的热闹。

曾经的打卡热潮退了,街头的文艺氛围淡了,连曾经挤破头的手绘地图和盖章本,如今都静静躺在游客的旧相册里。

文艺滤镜难掩“宰客”伤痕

鼓浪屿的冷清,很大程度上是服务的塌方。

当游客从“为情怀买单”变成“为体验付费”,鼓浪屿的服务却停留在“赚快钱”阶段,大家吐槽“鼓浪屿成宰客一条龙”。

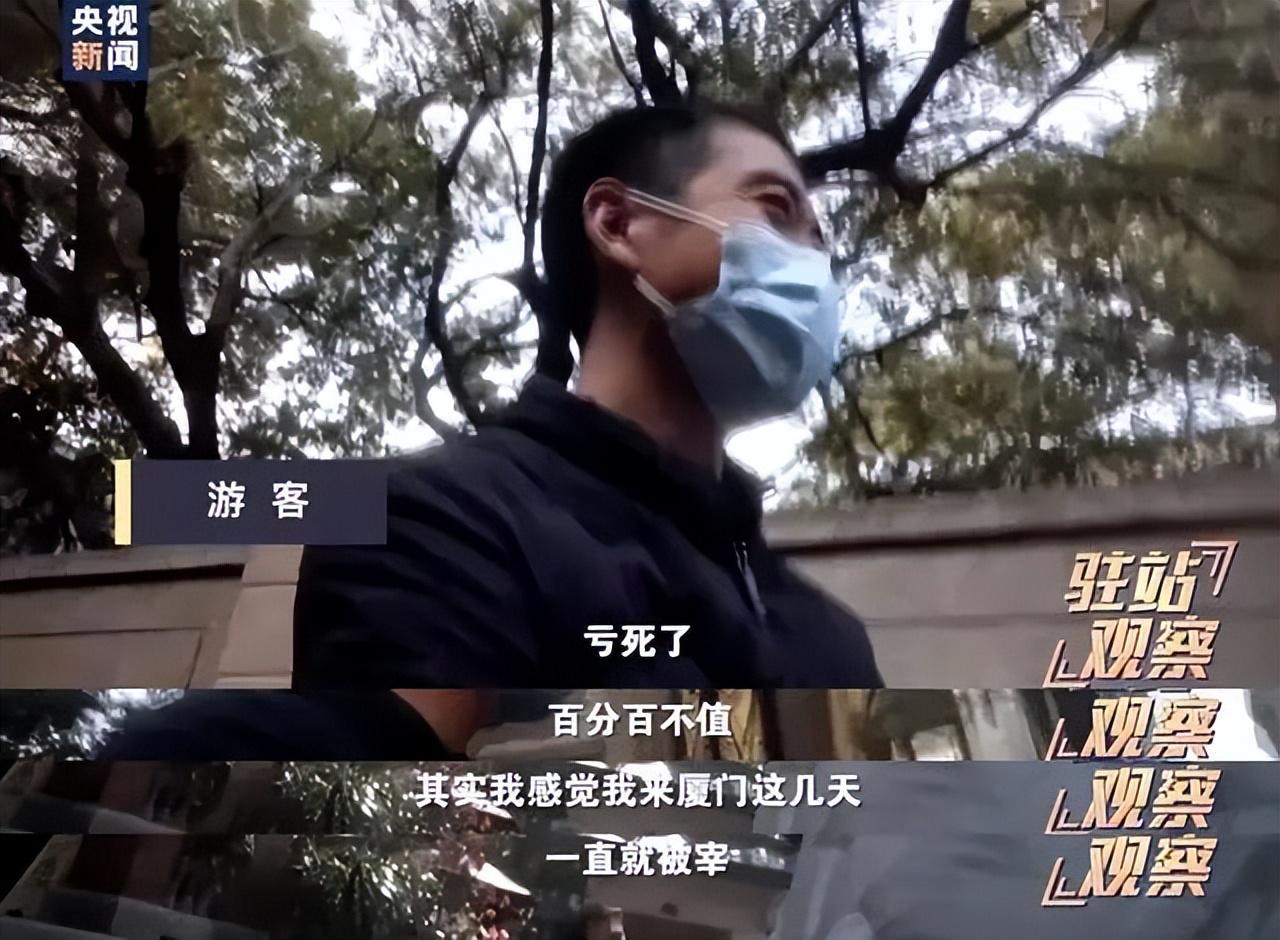

央视的曝光更是给鼓浪屿的“宰客”加了一份铁证。

2024年,据央视新闻曝光,记者以普通游客身份暗访鼓浪屿时,揭开了一条环环相扣的“宰客灰色产业链”。

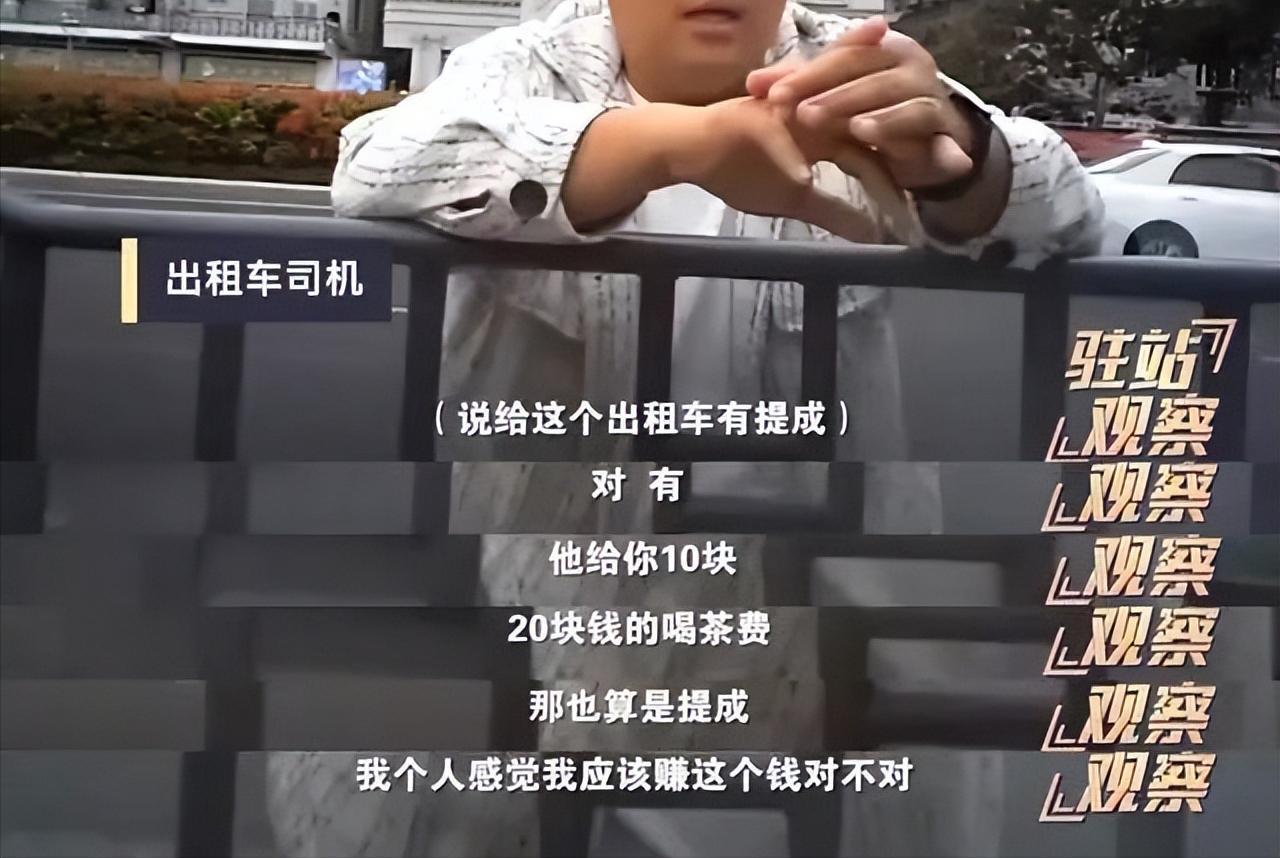

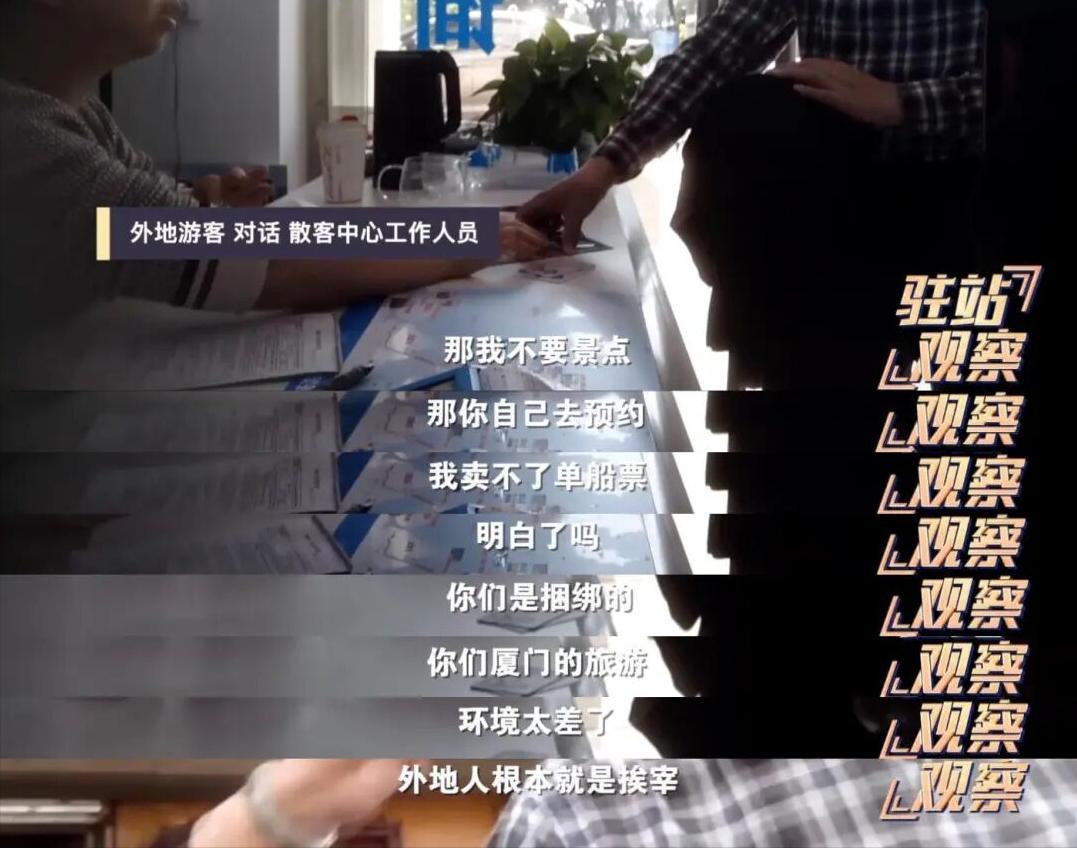

收了旅行社回扣的出租车司机,会巧舌如簧诱导游客去散客中心买远超实际价值的套票。

拿到提成的导游,则带着游客钻进套票里的私人景点,沿途还不忘把人往各种店铺里拽着推销;而这些店铺兜售的商品,多是虚假宣传、货不对板的“坑客货”。

从司机到导游再到商家,这套“宰客流水线”分工明确:商家给司机导游抽成,司机导游负责拉客引流,游客稍不留神就会掉进陷阱。

168元套票利润高达100元,活海鲜被调包成死货,千元“海水珠”实为廉价淡水珠......

这种成体系的“旅游陷阱”,你都想不到,竟会发生在鼓浪屿。

论名气、论资源,这里本该是全国旅游服务的标杆,如今却在最基础的公平消费上“原始”得让人心寒。

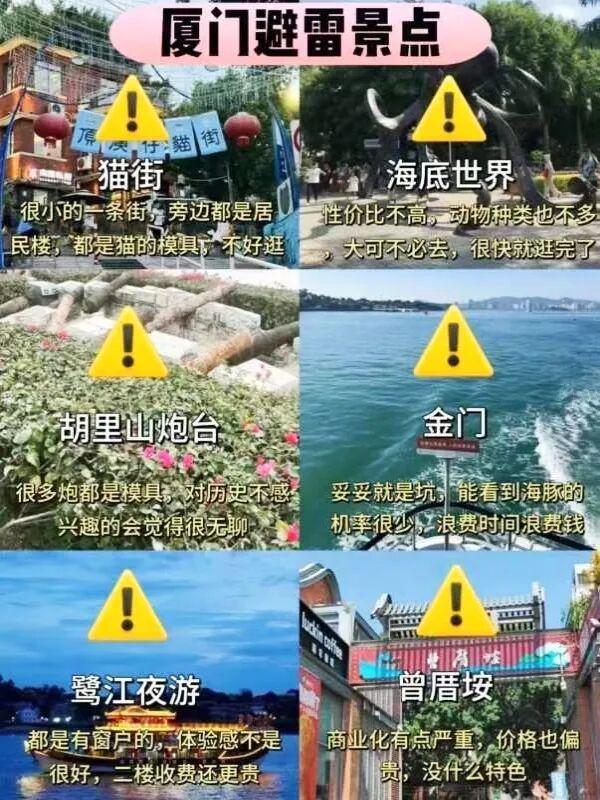

在社交平台上,关于鼓浪屿的吐槽早已溢出屏幕——某红书的“避雷合集”里,网友图文并茂晒出被出租车绕路多收钱的账单。

抖音评论区满是“再也不来了”的愤懑,有人拍下纪念品店标价398元的“手工珍珠”,转身在同款批发市场只卖30块。

曾经的“文艺打卡地”,如今成了网友互相提醒“能避则避”的雷区。

短视频时代的“静默危机”

除此之外,短视频也重塑了文旅传播逻辑:重庆的8D魔幻立交、洛阳的汉服穿越、天水的麻辣烫江湖,均通过15秒视频引爆全网。

它们懂“流量”更懂“流量”,用沉浸式体验让游客“来了不想走”,而不是靠“打卡点”挣快钱。

它们也守得住“文化内核”,长沙的市井烟火、西安的盛唐气象、洛阳的牡丹汉服,都是把在地文化变成可触摸的体验。

而厦门的传播生态却呈现“三低”困境——低互动、低共鸣、低转化。

鼓浪屿的“盖章打卡”曾是文艺青年的仪式感,但在短视频时代显得单调乏味;沙坡尾艺术区的咖啡店虽美,却难敌长沙超级文和友“市井+复古”的沉浸式场景设计。

当其他城市用“特种兵旅游”“多巴胺打卡”制造话题时,厦门仍在依赖“小清新”老剧本,未能打造出具有情感共鸣的新符号,注定被算法遗忘。

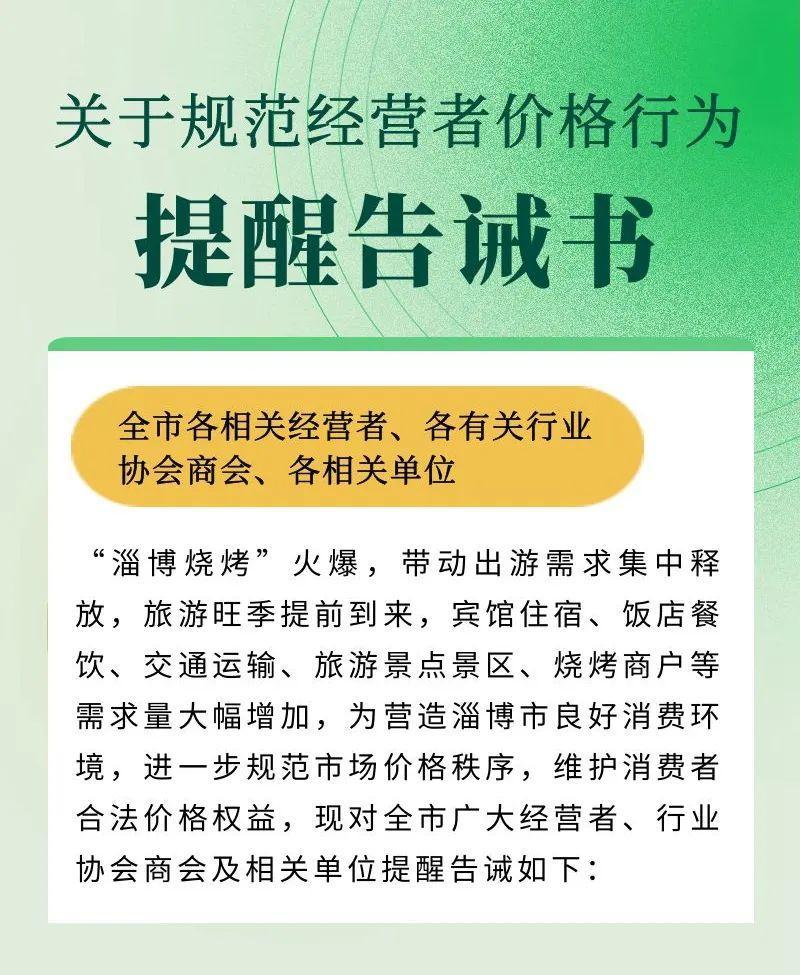

在服务温度上,这些城市对游客更是有敬畏心,把“服务”当成核心竞争力。

哈尔滨出租车司机免费接送,用“宠游客”人设赢得口碑;淄博烧烤商户自发拒绝涨价,守住“好客山东”金字招牌。

数据上也直接反映了游客用脚投票的结果,2023年厦门旅游总收入1567亿元,而哈尔滨1692亿元,长沙2193.05亿元,西安3350.39亿元,山东更是超9000亿元。

这些不是简单的数字落差,更是一座城市文旅竞争力的全面显影——当“文艺滤镜”碎成渣,当“服务温度”追不上“流量速度”,曾经风光无限的初代网红,终究要为曾经的傲慢与懈怠买单。

从“初代顶流”到“时代弃儿”,厦门的遭遇印证了文旅产业的残酷法则:流量不会永远眷顾“躺赢者”。

当短视频将城市魅力压缩成15秒的感官刺激,唯有持续输出情绪价值、构建服务闭环的城市,才能穿越周期。

厦门需要的不仅是整治宰客乱象,更需一场关于“如何让浪漫落地”的城市启蒙——毕竟,真正的诗与远方,从不在滤镜里,而在游客推开门时,那句真诚的“欢迎你来”。

最好的文旅,从来不是“卖滤镜”,而是“卖真心”。

对此,您怎么看?欢迎评论区留言讨论,发表您的意见或者看法,谢谢。