2025年9月14-15日的中美马德里会谈未能扭转双边经贸关系持续下行的趋势。会谈结束后,美方非但没有释放缓和信号,反而在一个月内接连推出多项对华强硬措施,标志着中美贸易博弈进入新阶段。

9月至10月期间,美国多次更新出口管制“实体清单”,将无人机、半导体等关键领域的技术封锁范围进一步扩大。9月25日起,美国对进口橱柜、家具、药品等商品加征关税,贸易限制范围持续延伸。10月9日,美方以“涉嫌购买伊朗石油”为由制裁中国炼油企业;10月14日,针对“中国关联”船舶的额外港口费政策正式实施。

这一系列动作表明,美国对华战略已从“竞争与合作并存”转向“遏制为主”的强硬轨道。面对美方的步步紧逼,中国迅速打出精准反制组合拳:自10月14日起对美籍船舶对等征收特别港务费;升级稀土全产业链技术出口管制;对锂电池关键材料实施出口许可管理;将3家涉及对台军事合作的美国企业列入“不可靠实体清单”,并对高通等企业发起反垄断调查。

在农业领域,中国大幅削减美国农产品采购,转向巴西、阿根廷等国的大豆供应,导致对美订单同比骤降40%。这些措施直击美国新能源战略和农业州经济痛点,展现出中国反制策略的精准性。舆论普遍认为,这一轮中国的反击力度超出美国预期,在贸易战中掌握了更多主动权。

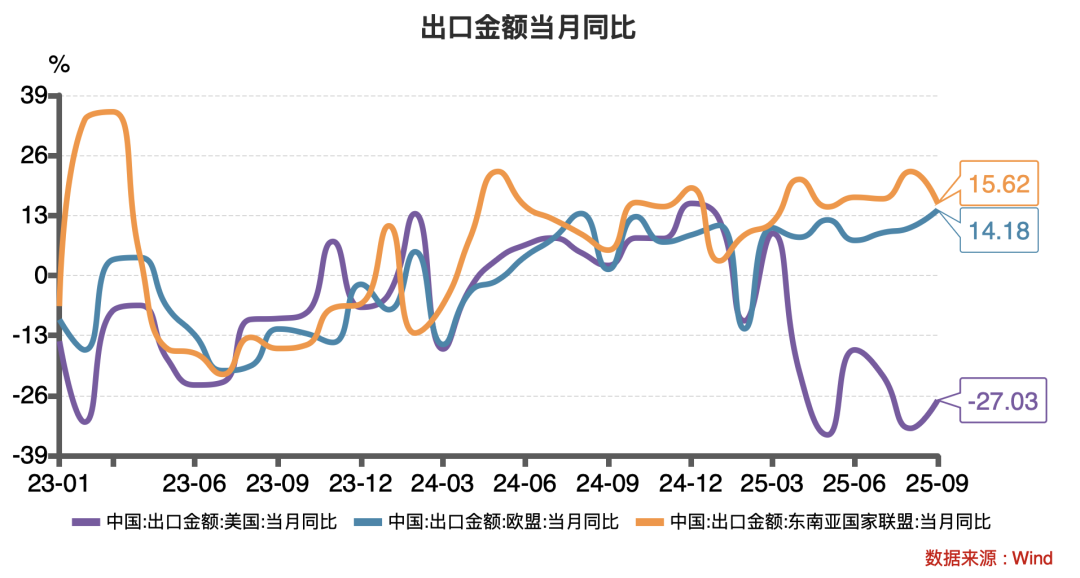

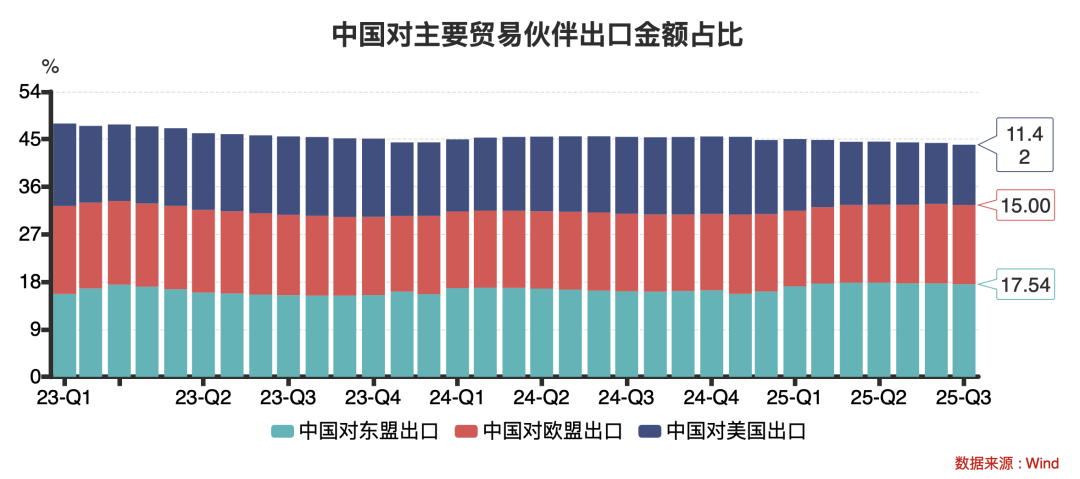

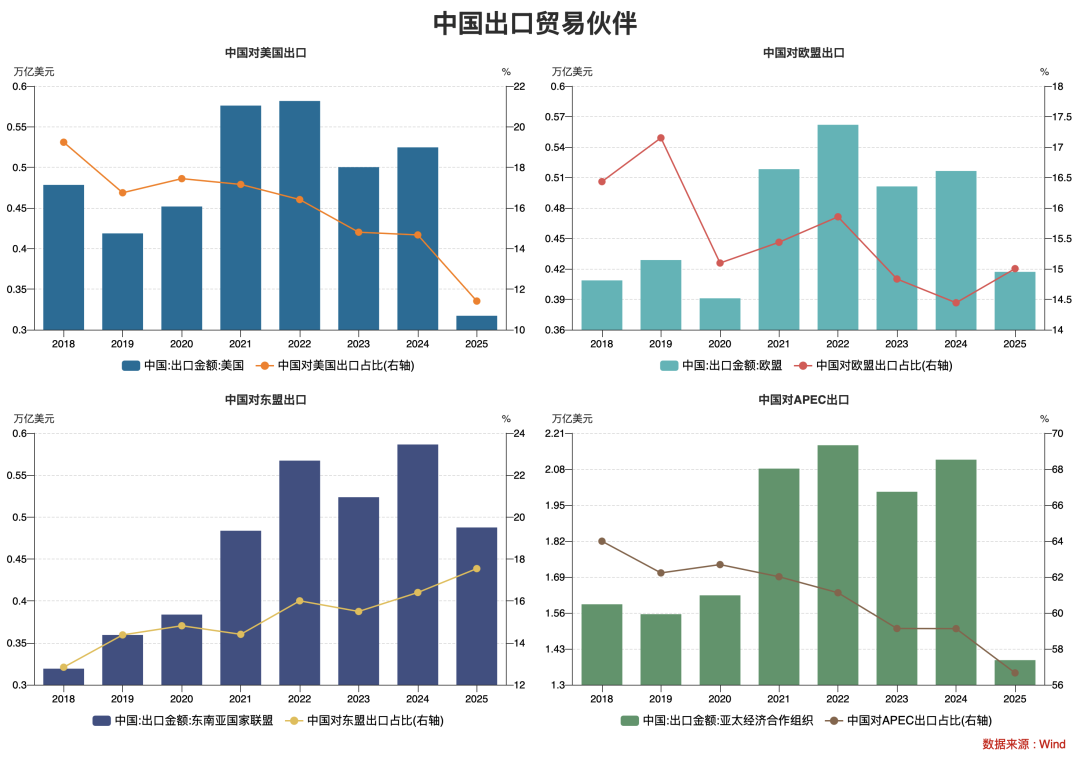

支撑中国硬气反制的背后,是中美双边贸易格局正在发生的结构性转变。最新数据显示,2025年9月中国对美出口额同比下降27.03%,8月单月跌幅更高达33.1%,创下2020年以来最大单月跌幅。美国在中国出口总额中的占比已降至11.42%,从长期占据的第一大出口市场滑落至第三位,次于东盟(17.54%)和欧盟(15%)。

尽管中美贸易规模萎缩,中国外贸整体表现却展现出强劲韧性。2025年前八个月,中国对东盟、欧盟和非洲出口分别增长14.6%、7.5%和24.7%,有效对冲了对美出口下滑的影响。特别是与“一带一路”沿线国家贸易额保持两位数增长,东盟连续多月成为中国最大顺差来源地,凸显中国外贸格局正在从过度依赖美国市场向多元化、区域性合作转型。

供应链布局的重构进一步印证了这一趋势。根据瑞银2025年一季度调研,77%的中国出口企业已将部分产能转移至海外,平均迁出比例达47%。但这种产能外迁并非简单的脱钩,而是以“中国+1”模式深化区域融合——越南对美贸易顺差飙升42%的同时,同期越南自华进口中间品增长了22.1%,表明中国仍通过供应链节点深度嵌入全球价值链。

在贸易结构方面,中国出口商品的技术含量持续提升。2025年1-8月,中国机电产品出口增长9.2%,占出口总值比重突破60%。集成电路、新能源汽车、船舶等高端制造产品出口均保持20%以上增速,成为拉动外贸的新引擎。与之形成鲜明对比的是,服装、家具等传统劳动密集型产品对美出口大幅下滑,反映出中国出口竞争优势正从低成本制造向技术驱动转型。

这种结构性变化降低了中国经济对美国消费市场波动的敏感性。中美贸易数据的深刻变化,反映了两国经贸关系正在经历历史性重构。虽然完全脱钩并不现实,但双边贸易规模萎缩、结构转变、供应链区域化已成为确定性趋势。对中国而言,这场变革既是挑战也是机遇——当对美出口依赖降至10%左右的历史低点,中国在全球贸易格局中的主动权和韧性正在同步提升,这为应对未来可能的地缘政治波动奠定了坚实基础。