在土星最神秘的卫星上,科学家们刚刚取得了一项足以改写教科书的发现:两种本应“水火不容”的物质——氰化氢与甲烷,竟在零下180℃的极端环境中形成了稳定的共晶体结构。这一发现不仅颠覆了“相似相溶”的化学基本原则,更可能为揭示生命起源的化学路径提供关键线索。相关研究由瑞典查尔姆斯理工大学与NASA联合完成,2025年7月发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS)。

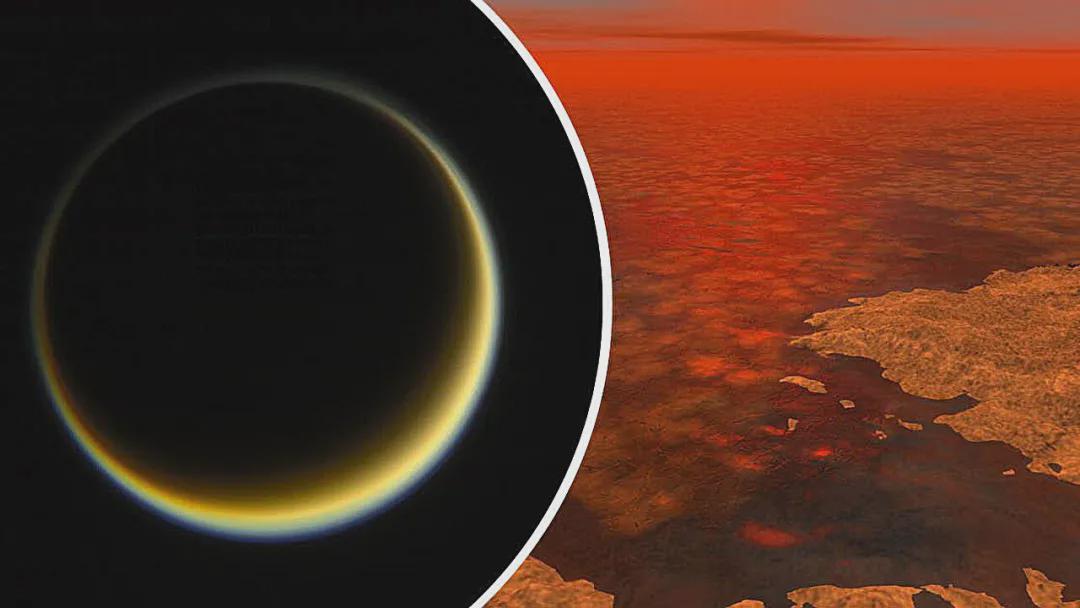

土卫六(泰坦)是太阳系中唯一拥有浓厚大气和地表液体的卫星,但其液态环境并非水,而是由零下180℃的液态甲烷和乙烷构成的“碳氢海洋”。这里的地貌与地球惊人相似:山川、沙丘、云雨和四季轮回,宛如被时间冻结的“史前地球”。科学家将其视为研究生命前化学状态的天然实验室。

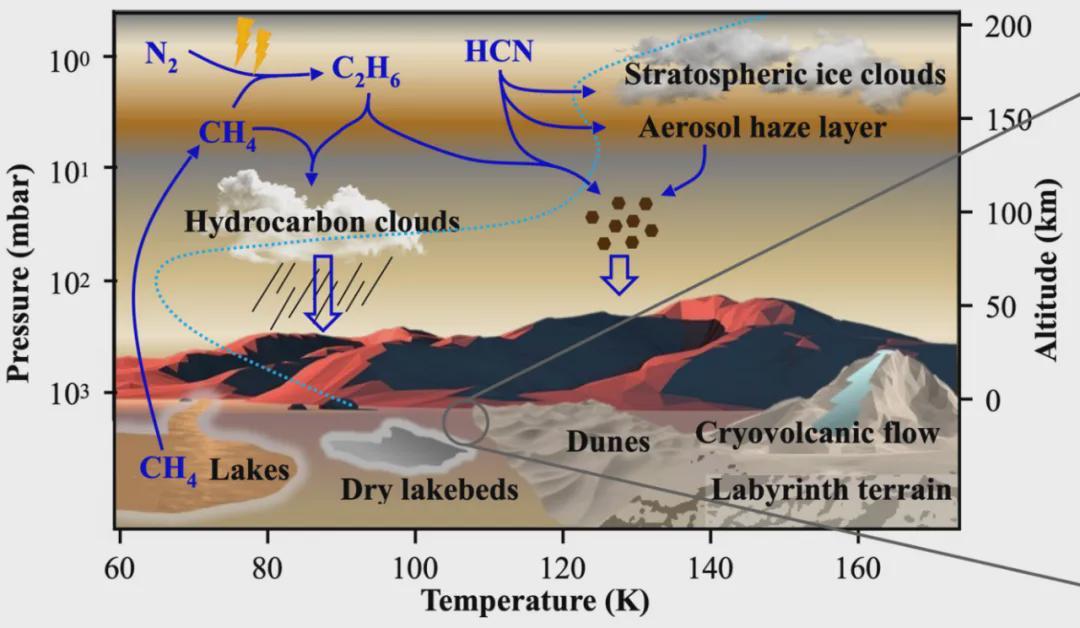

在泰坦的大气中,阳光持续催化产生氰化氢(HCN)——这种分子是合成氨基酸(蛋白质基础)和核碱基(DNA组成部分)的关键原料。然而,根据传统化学理论,极性极强的氰化氢(类似水)与非极性的甲烷(类似油)应完全不相溶。科学家曾推测,氰化氢会以冰层形式堆积在地表,与甲烷湖泊泾渭分明。

为破解氰化氢的“失踪之谜”,NASA喷气推进实验室在低温舱中模拟泰坦环境,将固态氰化氢与液态甲烷、乙烷混合。拉曼光谱检测显示,分子未发生化学反应,但光谱信号出现异常漂移,暗示分子间存在未知相互作用。

“这就像听到墙里有窃窃私语,却找不到说话的人。”研究团队成员形容道。传统化学理论无法解释这一现象,促使他们寻求更深入的解析。

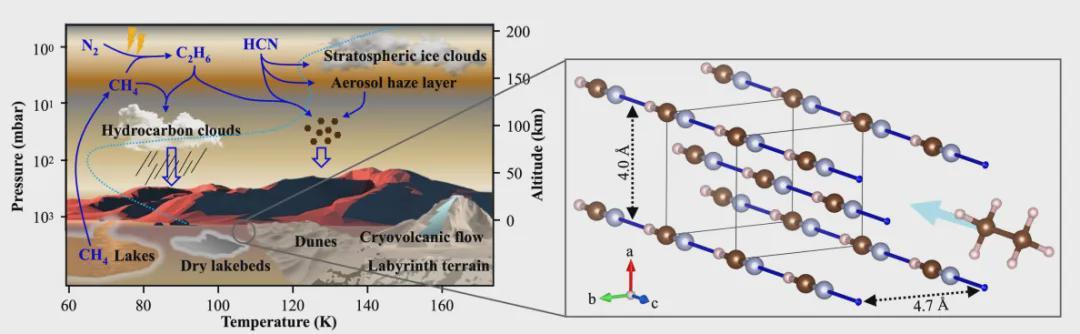

瑞典查尔姆斯理工大学的理论化学家接手这一难题。通过超级计算机模拟数千种分子排列组合,他们发现:甲烷和乙烷分子竟强行“嵌入”氰化氢晶体内部,形成了一种前所未有的“共晶体”结构。

这一发现彻底颠覆了“相似相溶”原则。计算机模拟的光谱与实验中的“幽灵信号”完全吻合,证实了共晶体的存在。研究团队将其比喻为“鹅卵石挤入砖块阵列”,不仅未破坏晶体结构,反而增强了其稳定性。

这一发现具有双重意义。首先,它揭示了泰坦地表可能存在由氰化氢与碳氢化合物构成的混合冰,这种新型“矿物”或许塑造了泰坦独特的地貌特征。其次,共晶体的形成使氰化氢能够融入甲烷湖泊,为生命前化学物质提供了反应环境。

“原本孤立的化学原料,现在被‘煮’在了一锅宇宙鸡尾酒中。”研究论文指出,这种意外共存可能为生命起源的化学反应提供了关键条件。

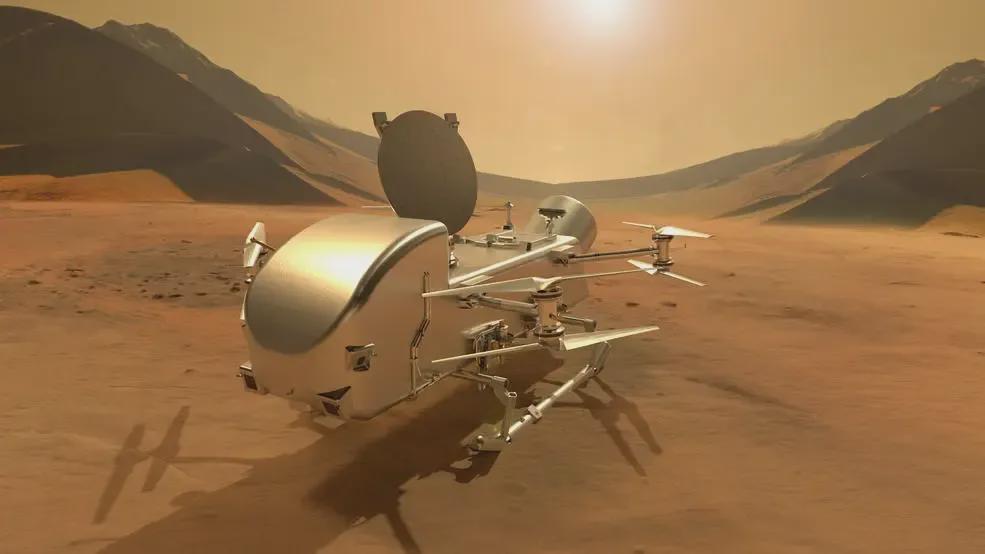

2034年,NASA的“蜻蜓号”核动力无人机将抵达泰坦。其任务包括钻探地表样本,寻找共晶体的实际证据。若发现成功,这一发现将成为生命起源研究的重要里程碑。

“宇宙总以我们意想不到的方式书写剧本。”研究团队总结道,“而我们所需做的,就是保持好奇,等待下一幕的揭晓。”

参考文献:

Izquierdo-Ruiz, F., Cable, M. L., Hodyss, R., & Rahm, M., et al. (2025). Hydrogen cyanide and hydrocarbons mix on Titan.Proceedings of the National Academy of Sciences, 122(30), e2507522122.