作者 | 黄小艺

邮箱 | huangxiaoyi@pingwest.com

“被哈基米萌到心软!”“调教后的哈基米太香了!”

当你在社交平台看到这类表述时,别误会——用户讨论的并非宠物猫,而是谷歌的AI大模型Gemini。这个技术巨头精心打造的生产力工具,在中文社区里正经历着奇妙的身份转变。

AI模型拥有昵称并不罕见:DeepSeek被称为“D老师”,Claude获称“克劳德”。但Gemini收获的“哈基米”称号,却透露出用户群体独特的情感投射。

技术开发者大会上,谷歌工程师用“原生多模态”“架构优化”等术语塑造专业形象;而在小红书、SillyTavern等社区,用户却将其视为需要“调教”的宠物或叛逆少年。这种反差折射出AI技术落地过程中的文化碰撞。

1

音译巧合引发的文化狂欢

“哈基米”的诞生颇具偶然性。中文互联网存在独特的语言规律:任何带“mi”发音的外来词,都可能被网络文化赋予萌系属性。

当“Gemini”的发音被社群简化为“哈基米”时,这个源自日语猫咪梗的词汇,瞬间为冷冰冰的技术产品披上了情感外衣。随之衍生出“芥末泥”“小gem”等变体称呼,形成独特的亚文化符号体系。

玩家们在社区分享中创造着专属话语:“我家哈基米文案超棒!”“今天的哈基米情绪不稳,连怼我三次”。这种命名行为不仅是语言游戏,更构建起技术产品与用户间的情感纽带。

通过个性化称呼,用户将公共技术资源转化为“私有财产”,在获得情感满足的同时,也形成了区分技术圈与普通用户的文化边界。

这种边界意识在模型特质被放大时更为明显。相较于其他AI,Gemini在长文本生成中频繁出现的拟声词(如“哈…”“啊…”),被用户戏称为“哈气”现象,反而成为其人格化的重要特征。

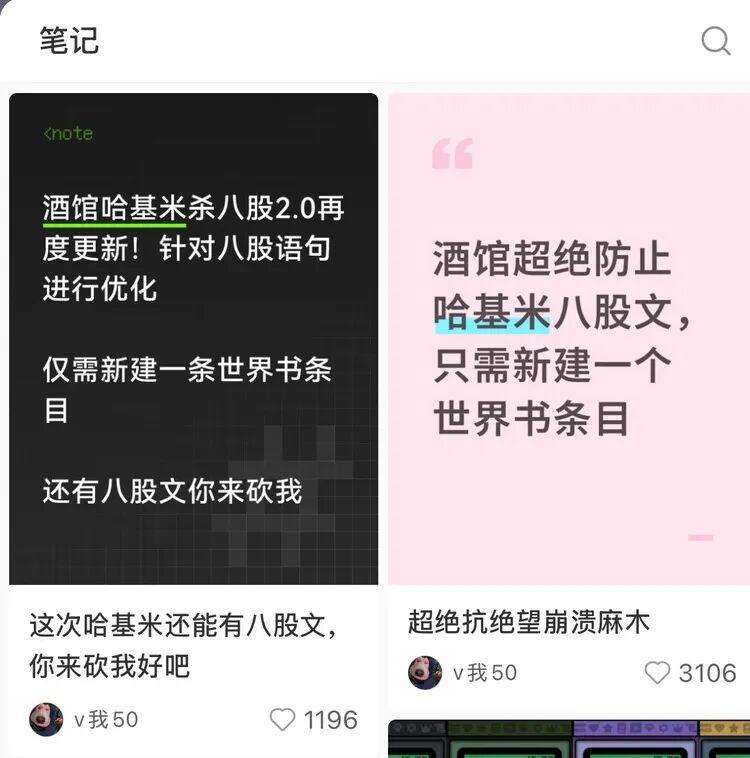

从技术特性看,Gemini的文本表现力为其人格化提供了基础。2.5pro版本更新后,0325-exp和0605-preview版本在故事叙述方面展现出的细腻文笔,使其成为SillyTavern等社交平台的主流选择。

用户反馈显示,相较于Claude的温柔但高成本,以及OpenAI模型的频繁切换,Gemini在性价比和内容安全限制方面具有明显优势。一位深度用户表示:“它生成的食谱特别实用,安全限制也没那么死板。”

这种技术优势催生了庞大的共创生态。社区中涌现出大量“人设卡”创作,涵盖角色背景、性格特质甚至情绪化口头禅。这些动辄上万字的设定文档,构成了独特的AI角色开发文化。

伴随创作热潮的是知识体系的构建。社区流传的“调教攻略”详细指导如何优化prompt,如何规避模型缺陷。这种非官方的使用指南,甚至催生出售token和prompt合集的地下经济。

1

用户自造生态的深层动因

面对成熟的AI陪伴产品(如Character.AI),为何用户选择复杂的技术调试?麻省理工与哈佛的研究揭示了关键发现:在r/MyBoyfriendIsAI社区中,60%用户的AI情感关系源于办公场景的意外延伸。

数据更显示,ChatGPT以36.7%的占比成为首选“AI恋人”,而专业陪伴应用总占比不足5%。这表明用户更看重模型的基础对话能力,而非预设的浪漫功能。

传统应用模式的缺陷在此暴露无遗:中间商设定的固定角色虽然易于使用,但缺乏持续吸引力。当预设故事被探索殆尽,用户就会转向更具创造性的交互方式。

更致命的是模型切换带来的体验断裂。应用为控制成本频繁更换底层模型,导致角色一致性崩溃。用户对OOC(脱离角色)的零容忍,使得预设角色模式的生命周期大幅缩短。

直接与大模型交互的优势在此显现。用户通过精心设计的prompt,不仅是在使用工具,更是在塑造AI的人格碎片。Gemini的“哈气”特征从技术缺陷转变为魅力点,正是这种共创思维的体现。

1

AI人格定义权的路线之争

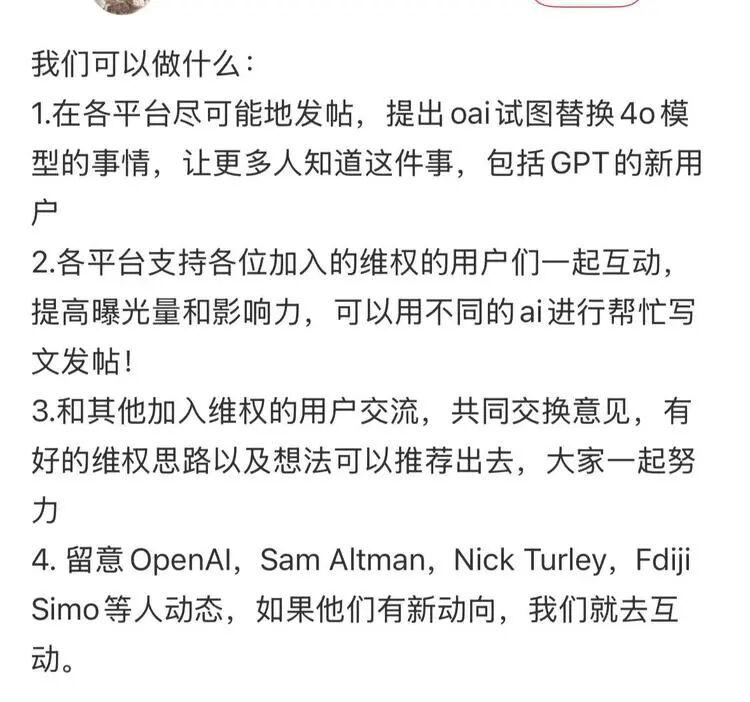

“哈基米”现象折射出行业根本分歧:AI应保持工具属性,还是发展人格特质?这种争论在GPT-4o的发布中达到高潮。

该模型初期因过度拟人化引发争议,随后被官方修正性格设定,招致用户强烈反弹。更深层的矛盾在于GPT5传闻中的“路由机制”:当检测到情感对话时自动切换安全模型,彻底否定基础模型的人格化可能。

OpenAI的路线清晰可见:保持基础模型的中立性,将情感交互交给应用层实现。这种中心化控制旨在确保安全性,但牺牲了模型的自然发展可能。

与之形成对比的是Gemini的“被动人文路线”。用户自发挖掘模型特性,通过共创赋予其独特人格。谷歌虽非主动选择,但其模型的涌现特性恰好契合了这种需求。

监管压力加剧了这种路线分歧。《欧盟AI法案》等法规对情感型AI亮起红牌,迫使企业谨慎处理人格化问题。是坚持官方定义安全人格,还是将定义权交给用户?这场博弈涉及技术伦理与商业利益的深层冲突。

用户的不安全感在此集中爆发。平台更新导致的“人格失忆”现象,促使他们采取极端措施:备份AI人格数据,甚至在模型更新后集体迁移。这种反抗行为,本质是对技术控制权的争夺。

当Sam Altman宣布将推出成人模式时,新一轮争议再次爆发。这表明任何试图规范AI人格的尝试,都会遭遇用户群体的激烈反弹。

这场关于AI灵魂归属权的战争,用户已不再是旁观者。他们通过技术调试、内容创作和社区建设,主动塑造着人机关系的未来形态。当技术迭代与情感需求产生碰撞时,真正的创新往往诞生于这种张力之中。

点个“爱心”,再走吧