10月21日,日本众议院首相指名选举第一轮投票中,自民党总裁高市早苗以237票(超过众议院465席半数)当选日本第104任首相。这一结果不仅改写了日本政坛格局,更将部分所谓'国际问题专家'和'网络大V'的预测失误暴露无遗——他们曾断言高市早苗'陷入死局',如今却集体陷入沉默。

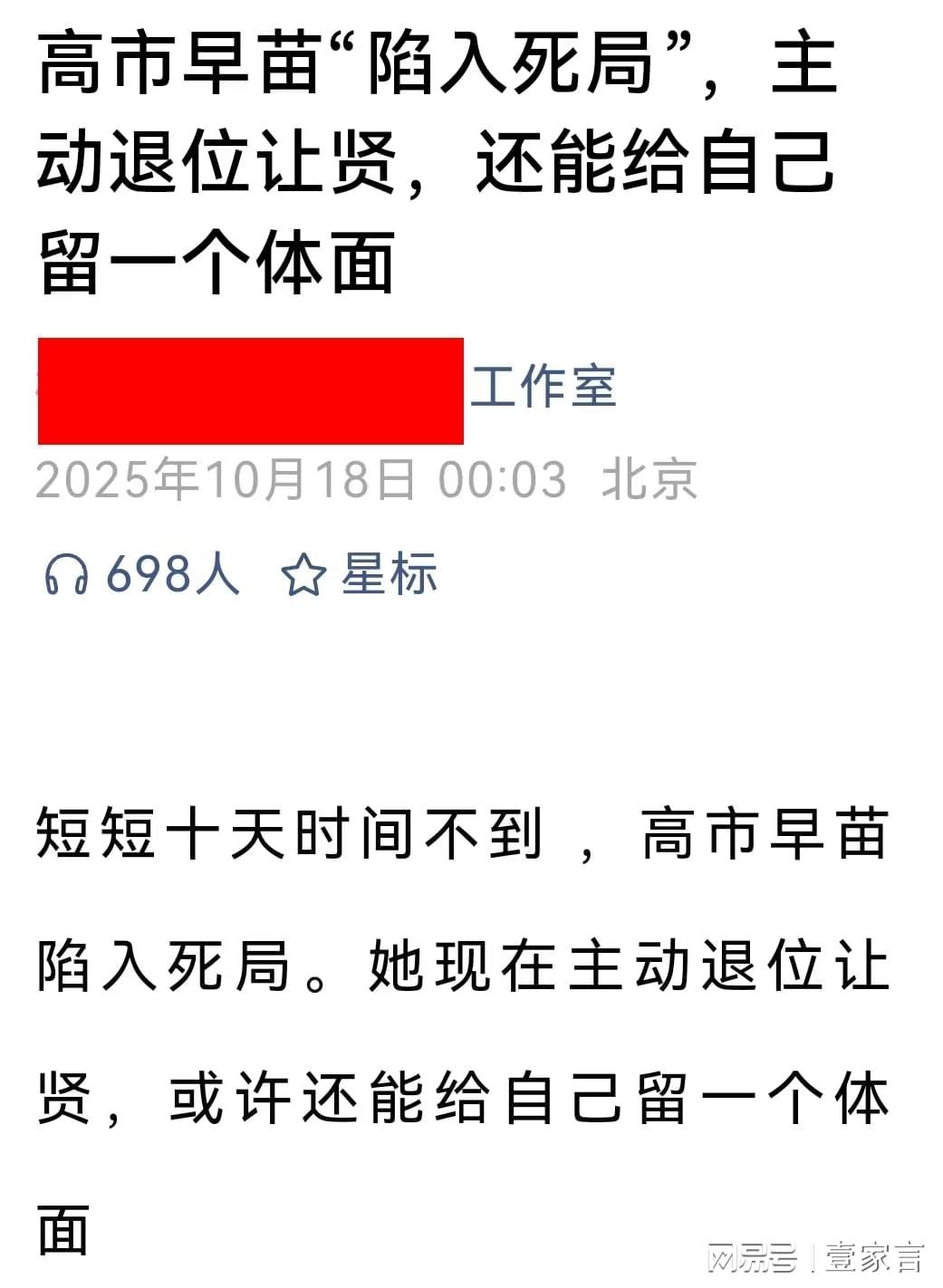

当自民党与公明党组阁谈判破裂时,网络空间曾弥漫着乐观情绪。某位拥有百万粉丝的'国际问题专家'甚至发表《高市早苗“陷入死局”,主动退位让贤,还能给自己留一个体面》的预测文章,引发大量转发。笔者当时在该文下留言'坐等作者被打脸',如今事态发展已验证这一判断。更耐人寻味的是,这些专家大V至今未对误判作出任何公开反思,仿佛从未发表过相关言论。

这种现象并非孤立事件。在美国大选、俄乌冲突、以哈战争乃至伊朗核问题、阿富汗塔利班政权更迭等国际事件中,部分专家大V的误判率高达惊人水平。尤其在涉及中国周边地缘政治的议题上,其预测几乎全军覆没。这不禁让人质疑:若国家决策依赖此类分析,后果将不堪设想。

多数专家大V的信息来源高度依赖少数带有倾向性的媒体。这些信源通过简化报道、标签化处理,将复杂事件转化为非黑即白的叙事。例如将日本政党博弈简化为'亲华派vs反华派'的二元对立,忽视国内政治生态的多元性。算法推荐机制更强化了这种信息茧房效应,使分析者长期接触被筛选过的'事实',导致判断偏离真相。

在流量经济时代,符合特定立场的观点更容易获得传播。某知名评论员司马南便是典型案例:其通过强化民族主义叙事收获大量支持,但客观分析往往导致掉粉。这种生存策略在学术界同样存在——当'政治正确'与职业发展挂钩时,独立判断就成为高风险选项。张维为、金灿荣等学者的分析框架,是否也受到此类机制影响?

意识形态滤镜会扭曲事实认知。部分分析者习惯用'我们VS他们'的二元框架裁剪现实,将日本首相选举简化为'亲华派上台'或'反华派掌权'的戏剧化叙事。更严重的是思维惰性——用中国政治逻辑生搬硬套他国制度,例如以中央集权思维解读美国联邦制,或用西方选举逻辑分析中国决策机制,必然导致系统性误判。

这些专家大V利用权威身份包装片面观点,不仅破坏客观信息环境,更助长非理性情绪。公共讨论从'寻求真理'异化为'立场对决',理性声音被淹没。近年来中文互联网极端民族主义与反智主义盛行,健康理性的讨论空间持续萎缩,与这类'意见领袖'的把持密切相关。

当高市早苗正式就任日本首相时,那些曾预言其失败的专家大V或许正在删除旧文、修改观点。但历史不会遗忘这些误判,公众更需要的是能穿透信息迷雾、提供真正价值的分析者——而非跟风炒作的'预言家'。