近日,一项重磅研究引发科学界与公众的广泛关注——研究人员首次发现,新冠病毒感染导致的持续性嗅觉丧失,可能正在物理性地改变人类大脑深处的关键区域:杏仁核。这一区域作为恐惧、焦虑和情绪调控的核心,其结构变化或可解释为何大量长新冠患者同时经历嗅觉失灵与情绪障碍的双重困扰。

新冠大流行期间,“嗅觉障碍”(OD)成为全球数亿人共同经历的症状。对多数人而言,嗅觉丧失仅持续数周,但对部分患者而言,这场噩梦却演变为长期困境。他们不仅闻不到花香、食物香气,甚至出现嗅觉扭曲——将美好气味感知为腐臭,这种被称为“幻嗅”的现象进一步加剧了心理负担。

科学家长期困惑:为何病毒已被清除,鼻腔黏膜损伤看似恢复,嗅觉却迟迟无法回归?最新研究将答案指向了更深层的器官——大脑。

研究团队招募了61名新冠轻症康复者,依据嗅觉恢复情况将其分为两组:

通过高精度磁共振扩散张量成像(DTI)技术,研究人员首次以“大脑线路”(白质通路)的完整性为指标,对比两组受试者的大脑结构差异。

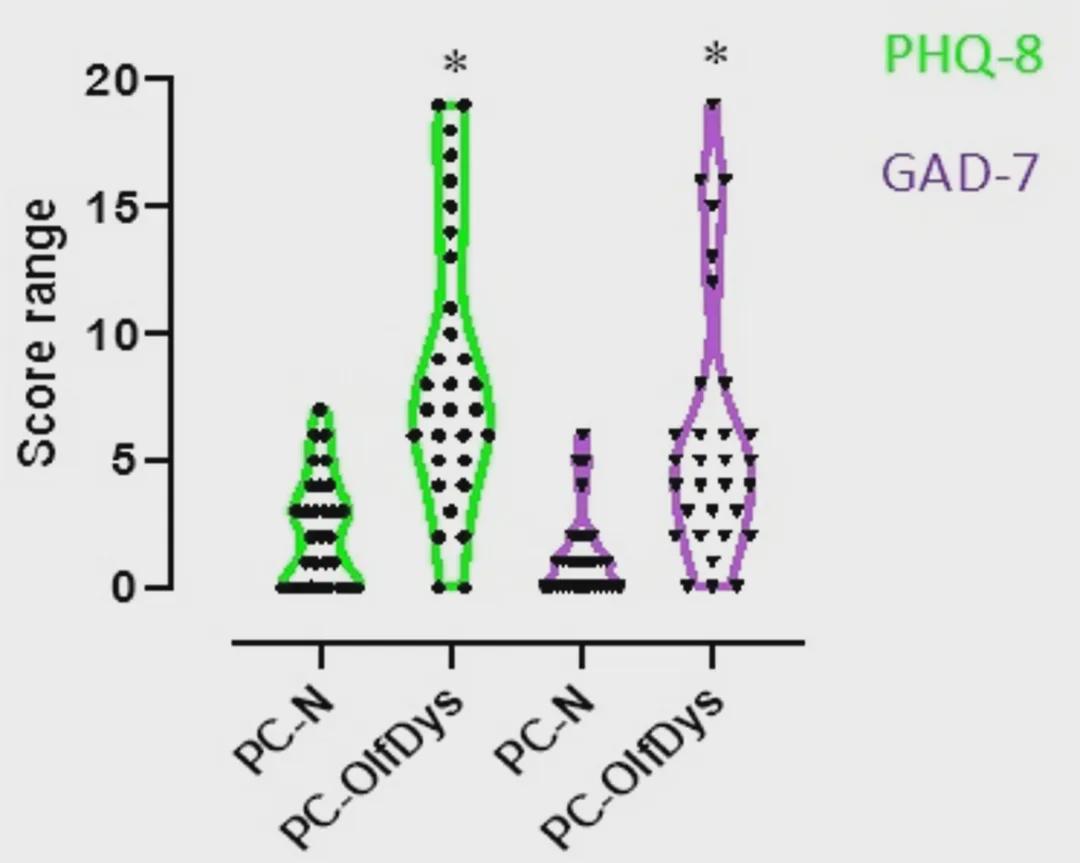

初步数据即显现惊人对比:失灵组的抑郁(PHQ-8)与焦虑(GAD-7)问卷得分显著高于对照组。

“难道仅仅是闻不到气味导致心情低落?”面对这一质疑,更深层的发现让科学界为之震动。

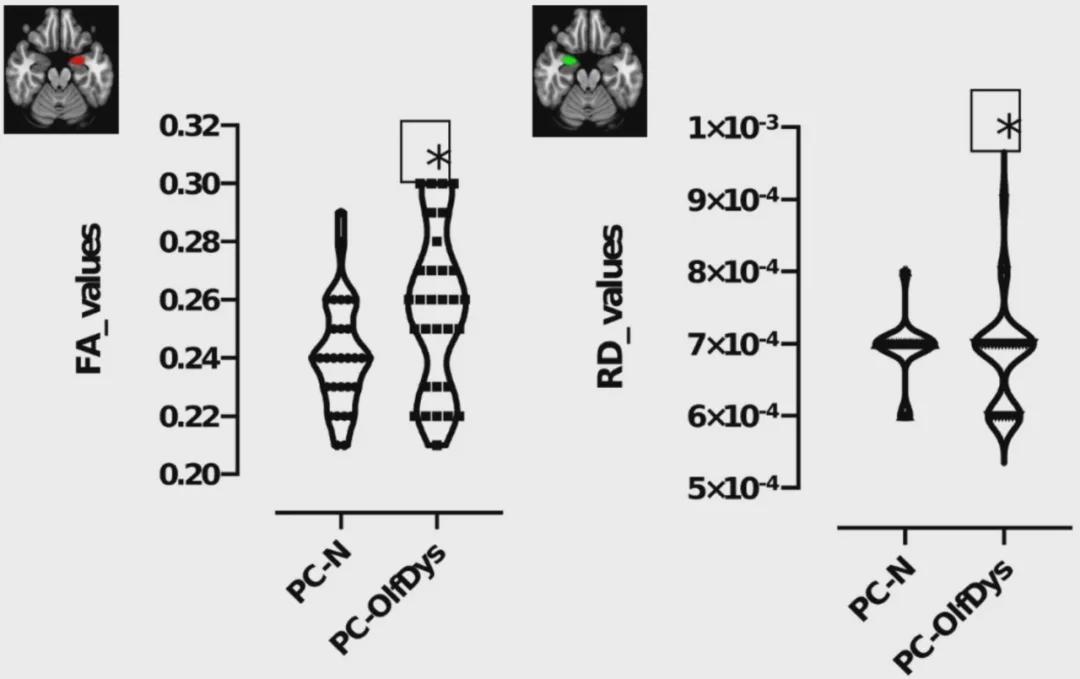

DTI扫描结果显示,失灵组的大脑结构差异集中于杏仁核——这一位于大脑深处的原始情绪中枢。具体表现为:

这种“一边强化、一边受损”的矛盾模式,犹如大脑同时踩下油门与刹车,揭示了神经系统的复杂应对机制。

进一步分析揭示,左侧杏仁核FA值越高(强化越显著)的受试者,其抑郁与焦虑得分越低。研究人员提出假设:

更令人不安的是,嗅觉丧失持续时间越长,左侧杏仁核的结构变化越显著(MD和AD值升高),提示大脑可能因长期感知缺失而发生不可逆重塑。

这项发表于2025年10月15日《科学报告》(Scientific Reports)的研究首次证实,持续性嗅觉丧失绝非“小事”,它可能是大脑结构改变的早期信号。杏仁核的物理变化与情绪障碍的关联,也揭示了长新冠患者面临的深层生理危机。

研究团队强调,尽管目前数据仅反映相关性,但这一发现为开发针对性干预措施提供了重要方向。例如,通过嗅觉训练或神经调控技术,或许可阻断“嗅觉丧失-大脑重塑-情绪障碍”的恶性循环。