倘若把《儒林外史》中的经典片段拍成现代短剧,范进中举这一段必然引爆热搜。爽感、逆袭、反差、打脸等元素一应俱全,堪称古代版“逆袭爽文”。

中举前,范进寒窗苦读二三十年,仅考取秀才功名。家中穷困潦倒,自己饿得面黄肌瘦,老母亲更是饿得两眼发黑,全靠岳父胡屠户偶尔施舍一副猪大肠勉强续命。

胡屠户对这个女婿极为不满,常骂他“现世宝”“尖嘴猴腮”,甚至嘲讽他“癞蛤蟆想吃天鹅肉”。街坊邻居也对他避之不及,背后称他为“穷酸秀才”,连借一升米都无人愿意施舍。

然而,中举的喜报一到,画风骤变:报录人挤破门槛,乡绅们争相送田产、铺面,有人送钱,有人甚至送上三进三出的大宅子。胡屠户提着七八斤肉和四五千钱赔笑而来,从前骂得多狠,如今就夸得多甜,称贤婿“才学又高,品貌又好”。乡邻们也纷纷凑过来套近乎,抢着帮他整理衣服、端茶倒水。

这场前倨后恭的戏码,只因一个“举人”身份。为何举人如此吃香?回到明清时期,了解科举制度的门道,便一目了然。

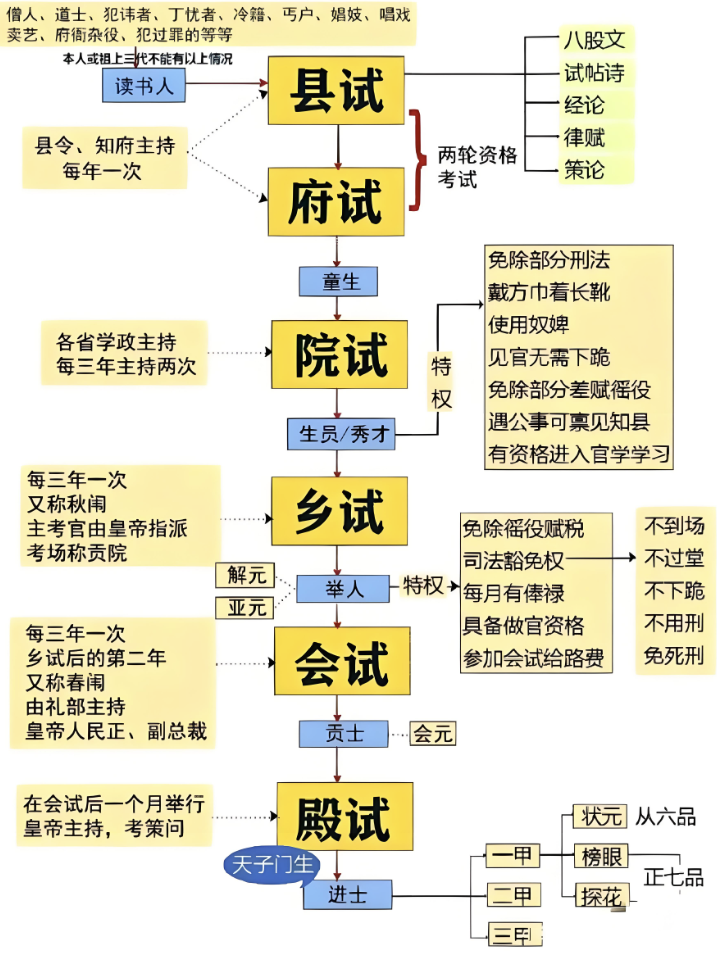

明清科举如同一场持续数十年的“通关游戏”,分为“三级四试”。能走到举人这一步,堪比现代普通人卷成清北博士。

最底层的“童试”是入门关,别看名字带“童”,考场上白发苍苍的老者比比皆是。通过州县级的院试,才能成为“秀才”,相当于拿到了“体制内入门证”。

秀才虽不算官,但朝廷为鼓励读书人,赋予了一些特权:可写禀帖向官府报告事情,见县官不用下跪,只需拱手作揖;自家两人可免徭役,犯了错官府也不能随便打板子。

然而,秀才的社会地位依然低微。范进中秀才后,家中依然穷得连买米的钱都没有,足见秀才的“含金量”有限。

秀才若想往上爬,必须通过乡试。这是全省三年一次的大考,错过一次就要等三年。范进考了二三十年,满打满算也就十几次机会,堪比运动员的职业生涯黄金期。

乡试在省城举行,赶考要凑路费、住客栈,备考要耗钱买典籍。范进把家里考穷,正是普通家庭供考生的真实缩影。但乡试考中就是“举人”,这一步才是真正的“鲤鱼跃龙门”。

举人只是“预备役”,真要当大官,还得考会试、殿试中进士。但对绝大多数人来说,能中举已经是祖坟冒青烟了——毕竟,连左宗棠这样的牛人,早年都卡在举人这关好几年。

秀才与举人,看似只差一级,实则是“民”与“官”的天壤之别。

范进中举第二天,银子、宅子、人情蜂拥而至,根本不是因为范进突然变厉害,而是他身上的“举人标签”能给周围人带来实打实的利益。

举人最大的优势,是一只脚跨进官场了。就算不考进士,也能当官:知县、教谕、县丞……都是肥缺。

历史上,举人出身的名臣不在少数:贾俊以举人身份当上了正二品的工部尚书,大名鼎鼎的清官海瑞也是举人出身。

对普通人来说,这意味着举人家族从“草民”变成“官宦预备役”。胡屠户从前骂范进,后来拼命巴结,本质是怕得罪未来的“老爷”;乡绅张静斋送房送钱,是想和举人套近乎,万一哪天范进当了官,自己也好有个照应。

举人还有司法豁免权,秀才打官司还能被按板子,举人却不能随便动刑——除非革去功名。范进若和人起纠纷,县官见了他得客客气气,甚至得主动调解。这种“法律特权”,谁不眼红?

如果说政治特权是长远投资,经济特权就是立竿见影的“摇钱树”。明清律法明确规定,举人可免除相应的徭役赋税,这项特权不仅可以给举人一家受用,而且还能将其租借给别人使用。

平民和地主为了逃避重税,会主动把田产挂在举人名下,名义上成了举人的产业,实际仍由自己耕种,只需缴纳比国家赋税低得多的“保护费”。

难怪有人主动送田给范进,这哪里是送财产,分明是送“长期饭票”——把田挂在范进名下,自己能省大笔税款,范进坐收“管理费”,双赢的买卖谁不乐意?

至于送银子、送店铺的行为,本质是“权力期权投资”。地方豪绅商人很清楚,举人迟早要做官,现在的馈赠就是“原始股”。哪天范进当上知县,随便给个生意便利、减点税款,回报就能翻几十倍。范进中举三天内收了数百两礼金,大多是为了日后回报。

明清“皇权不下县”,基层治理靠乡绅。举人作为地方最高学历,自然成了“话事人”:调解纠纷、主持修桥铺路、代收赋税……这些权力,让举人成了实际的“地方CEO”。

宗族也把举人当祖宗供——一个举人能光宗耀祖,全族都能跟着沾光。范进中举后,族人争着认亲,乡邻抢着帮忙,本质是攀附他的社会资源。

知道这些,范进得知自己中举后为啥会疯,周边对范进反差如此大,就一定都不奇怪了。

当一个身份能瞬间实现阶层跨越,能带来官帽、银子、话语权,能让全家从赤贫变富豪,别说范进会疯,换谁都可能失态。

所以读懂这场闹剧,你就懂了——为何五百年来无数书生在青灯下苦熬?不仅为“致君尧舜上,再使风俗淳”的理想,更是为日后某一天雪片般飞来的银票与地契。