2025年10月18日,北京的秋风裹挟着清华园的银杏香,送别了一位跨越世纪的智者——著名物理学家杨振宁。这位在科学领域留下浓墨重彩一笔的学者,以103岁的高龄走完了他辉煌的一生。

杨振宁的妻子翁帆在丈夫离世后,于《光明日报》上发表了一篇情真意切的祭文,字里行间流露出对丈夫的深切怀念与不舍。

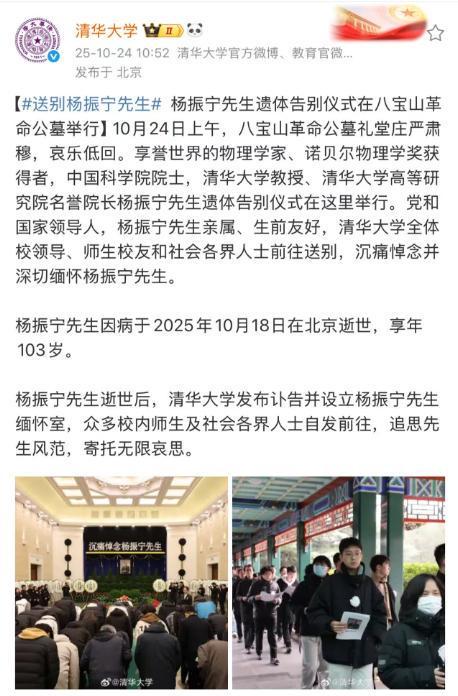

10月24日上午九点,杨振宁的遗体告别仪式在北京八宝山殡仪馆大礼堂庄重举行。许多市民自发前往,手持鲜花,默默悼念这位伟大的科学家,现场气氛肃穆而哀伤。

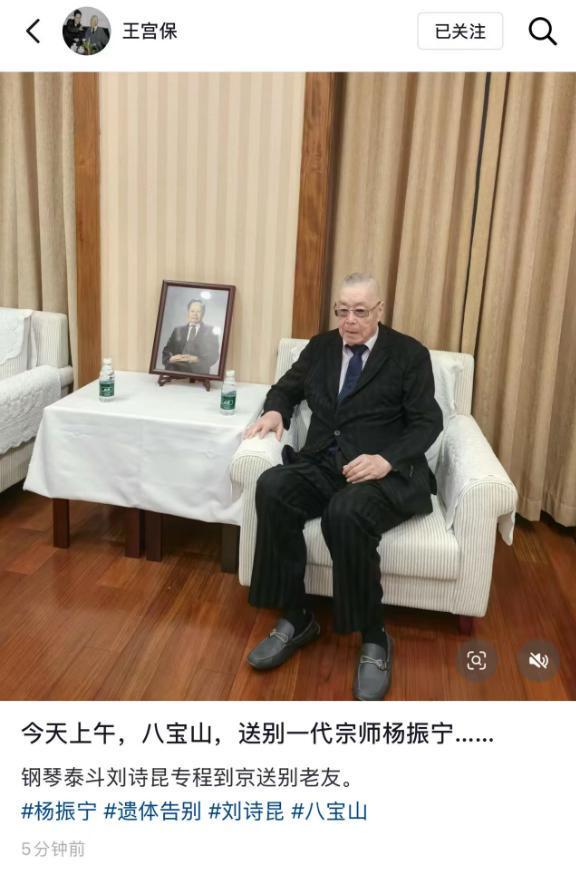

杨振宁生前的挚友,86岁的钢琴泰斗刘诗昆,专程从外地赶来北京送别老友。他们的共同好友富商王征,在社交媒体上晒出了刘诗昆在休息室的照片,照片中还摆放着杨振宁的遗像,这一幕让人动容。

刘诗昆一身素衣,表情严肃,显然对杨振宁的离世感到十分不舍。他的到来,不仅是对老友的告别,更是对两人深厚友谊的见证。

上午11点左右,清华大学发文表示,杨振宁的亲属、好友,以及清华大学全体领导、师生和社会各界人士都前往送别,共同沉痛悼念并深切缅怀这位科学巨匠。

在告别仪式的现场,能够看到杨振宁的妻子翁帆以及家属都站在图片的左侧,翁帆更是站在了最靠近遗体的位置。

她一身黑衣,表情哀伤,眼中充满了对丈夫的不舍与眷恋。杨振宁的子女们站在翁帆的身后,脸上也都满是悲痛之色。

回顾杨振宁的一生,真的令人无比佩服。他1922年生于合肥四古巷,自幼在清华园的梧桐树下埋下了求知的种子。1942年,他在西南联大的煤油灯下完成了《群论与多原子分子的振动》这一重要论文。

1954年,他与米尔斯共同提出的“非阿贝尔规范场论”,为粒子物理标准模型铺就了基石。这一理论被爱因斯坦传记作者帕伊斯誉为“二十世纪后半叶最伟大的科学革命”,足见其在科学史上的重要地位。

1957年,当诺贝尔奖章落在35岁的杨振宁掌心时,他却在斯德哥尔摩的颁奖礼上念出了父亲杨武之的诗句:“宁拙毋巧,宁朴毋华。”这句话不仅体现了他的学术态度,也彰显了他的人生哲学。

2004年,当28岁的翁帆与82岁的杨振宁在汕头民政局按下手印时,舆论的潮水几乎将这段婚姻淹没。但时间是最好的见证者,在清华园的“归根居”里,翁帆用21年的光阴将非议淬炼成了传奇。她会在杨振宁驾车误入逆行道时稳住方向盘,会在他研究手稿至深夜时递上一杯热茶,更会在他百岁寿宴上,以一袭旗袍的优雅化解儿女称谓的微妙。

杨家三子女对翁帆的称呼,也恰似三棱镜分出的光谱:长子杨光诺以“翁女士”保持学术世家的礼节分寸,次子杨光宇用“小翁”消解年龄的鸿沟,幼女杨有礼则以“帆帆”喊出亲密无间的依赖。这些称谓背后,是杨振宁“让爱成为成全而非束缚”的智慧。他曾在婚前与翁帆立下契约:“若我先走,你当勇敢去爱。”这份超越占有欲的深情,让世俗的质疑在时间面前悄然瓦解。

愿翁帆未来一切安好,继续书写属于她的传奇。