在国产剧创作浪潮中,“返乡”主题逐渐成为温情与治愈的代名词。从《我的阿勒泰》的草原辽阔到《大山的女儿》的坚守力量,这类题材总能在观众心中激起涟漪。而当“返乡”与“医疗”相遇,一部冷热交织、理性与感性碰撞的现实题材大剧《小城良方》应运而生,这部由肖战与倪大红联袂主演的作品,尚未播出便已引发广泛期待。

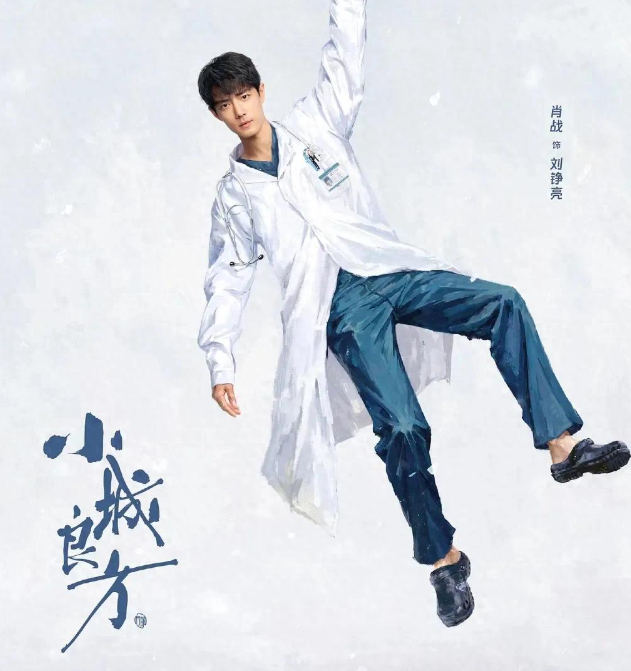

《小城良方》的底色是“归来”与“救赎”。主角刘铮亮(肖战饰)曾是大城市的外科天才,却因一次“飞刀”事故跌入事业谷底。手术室从光鲜舞台变为噩梦开端,他被迫带着职业创伤与心理阴影,回到东北老家的小城重新起步。这个设定堪称医生的“返乡忏悔录”,也是一个人在失去掌声后如何找回初心的故事。

与都市医院冰冷的手术灯不同,小城医院的空气中弥漫着碘酒味与人情味。刘铮亮面对的不再是精密仪器与完美制度,而是一群有血有肉、有笑有泪的普通病人。有人因贫困犹豫手术,有人因恐惧拒绝治疗,还有人因深情甘愿付出一切。剧中的病例不仅是医学问题,更像一份人性试卷。原著《飞刀》中,那位囊中羞涩却对医生说“尽管治,咱家不差钱”的父亲;另一位面对天价治疗费喊出“咋就一条命这么贵呢”的母亲,这些对白真实得刺痛人心。

最震撼的或许是那个反向故事——当女儿面对重病父亲时,冷静选择放弃。那不是冷血,而是长期情感积压后的自我防御。这些看似琐碎的家庭纠葛,才是《小城良方》的灵魂所在。剧中没有英雄医生的光环,也没有奇迹般的起死回生,更多的是现实中的犹豫、焦虑与选择。刘铮亮在一次次救人、一次次被质疑的循环中,重新理解了“医生”的意义——治病的同时,也要理解病人的软弱与坚强。

剧名从原著的《飞刀》改为《小城良方》,一字之差意味深长。前者象征医生的技艺与傲气,后者则象征医生的同理与救赎。刘铮亮回到小城,不仅是为了重新起步,更像是给自己开出一副“心灵处方”。那些在大都市无法体会到的笑声、方言、街头锅贴和病患的质朴眼神,成了他重新认识职业、认识自我的解药。

导演张晓波掌舵这部剧,可谓“稳准狠”。他以往的作品《超越》《好先生》都善于把职业线拍出人情味,这次又把医疗和返乡两条线糅合,既有专业质感,又有烟火气。而幕后团队更是“黄金班底”:美术、摄影、服装阵容来自《山海情》《漫长的季节》,光是这些名字,就足以让人放心这剧不会落入“伪写实”的俗套。

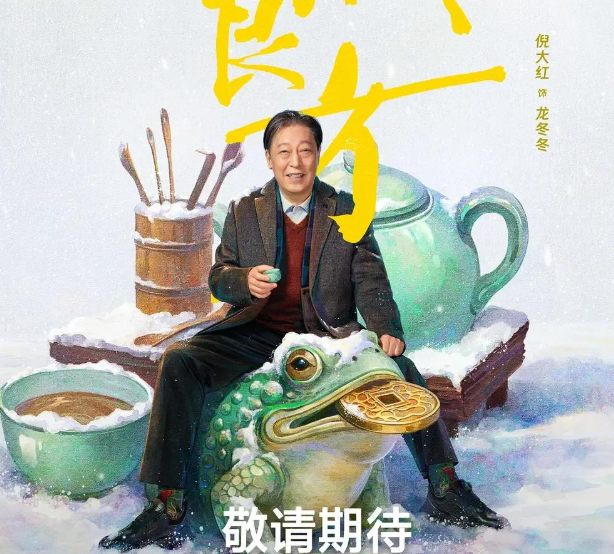

演员阵容堪称“现实剧天花板”。肖战挑大梁出演刘铮亮,他不再是偶像剧里的光鲜人物,而是一个有失败、有倔强、有温度的医生。倪大红、陈瑾、丁嘉丽、张国强等戏骨加持,让每个角色都带着“生活的褶皱”;姜妍、史彭元、菅韧姿、王彦霖等青年演员,则注入了新鲜血液。想想看,一个医生、一个拆迁户、一对老夫妻、一位倔强的母亲,这些人聚在同一座小城里,戏味早就溢出屏幕。

《小城良方》真正的野心,在于打破医疗剧的刻板印象。过去的国产医疗题材,要么太理想,要么太煽情——医生全能、病人哭戏、配乐感人。而这部剧试图把医疗从“奇迹”拉回“现实”,从神坛回到人间。它不再问“医生能救多少人”,而是问“医生该如何面对救不了的人”。这句话分量很重,却也最接近生活。

更值得玩味的是,这部剧将视线聚焦在2000年代中后期的东北小城。这是中国社会变革中最有代表性的地域之一——老工业区衰落、年轻人外流、医疗资源紧张,所有问题都浓缩在这片土地上。刘铮亮的“返乡”,其实也是无数打工人、知识分子、职业中年人的缩影:他们被逼离开熟悉的轨道,却也在“回家”的过程中,找回被遗忘的意义。

从更宏观的角度看,《小城良方》不仅是一个医生的故事,更是一部关于“重建信任”的现实寓言。医生与病人之间的信任,城乡之间的信任,家庭成员之间的信任,都是当下社会最稀缺的“良方”。在这座小城里,每个人都在寻找治愈的方法——有人靠手术刀,有人靠一句“谢谢”,有人靠一碗热汤。

当观众看完这部剧,可能会发现,最被治愈的不是剧中的病人,而是自己。因为我们都在某种意义上“生过病”——被生活压得喘不过气,被理想击中过,被现实打磨得钝化。而《小城良方》要做的,就是告诉每一个人:生活没有神医,但总有办法痊愈。

等到剧集开播,观众大概又会看到熟悉的东北雪、热腾腾的饺子、医院长廊的夜灯、还有那个被命运反复捶打却依旧温柔的医生。那一刻,我们都能明白,所谓“良方”,其实不是一剂药,而是一份继续相信的勇气。