在公众的普遍认知中,科研工作者往往被贴上“不通人情世故”“木讷呆板”的标签,仿佛他们只沉浸于实验室的微观世界,而忽略了生活的烟火气。然而,物理学泰斗杨振宁的人生轨迹,却以无数鲜活的细节,彻底颠覆了这一刻板印象。

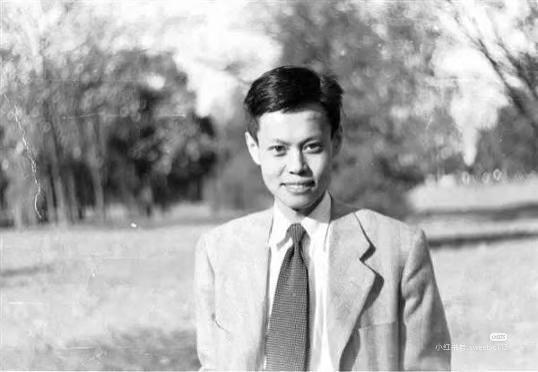

取材网络

1954年的普林斯顿高等研究院,杨振宁与爱因斯坦的办公室仅一墙之隔。这位物理巨匠虽已退休,却仍坚持每日步行前往研究院。杨振宁敏锐地捕捉到这一细节:爱因斯坦的出行路线与时间极为固定。于是,一个大胆的计划在他心中成型。

某日清晨,杨振宁带着年幼的儿子杨光诺,提前守候在爱因斯坦必经的路上。当爱因斯坦走近时,他以谦逊而真诚的语气提出请求:“爱因斯坦教授,这是我的儿子,能否与他合张影?”这一举动看似简单,实则暗含深意。要知道,爱因斯坦虽以平易近人著称,但面对陌生人的合影请求,尤其是来自一位尚未在学界崭露头角的年轻学者,拒绝亦是情理之中。

然而,爱因斯坦欣然应允。这张珍贵的合影,不仅成为杨光诺一生的记忆,更在爱因斯坦次年离世后,成为后世难以复刻的历史见证。杨振宁的这一举动,不仅展现了他对机会的敏锐把握,更体现了他在社交场合中的从容与智慧。

取材网络

1965年,当奥本海默私下向杨振宁抛出普林斯顿高等研究院院长职位的橄榄枝时,这位已在学术界声名鹊起的物理学家,却做出了一个令人意外的决定——拒绝。

在给奥本海默的回信中,杨振宁坦言:“我能否胜任院长一职尚存疑虑,但可以确定的是,这一职位不会让我感到快乐。”他深知,自己的天赋与热情在于理论物理研究,而非行政事务的管理。若接受院长职位,势必会分散精力,影响学术研究的深度与广度。

不久后,杨振宁接受了纽约州立大学石溪分校的邀请,成为爱因斯坦讲座教授,并创办了理论物理研究所。他将全部精力投入到科研与人才培养中,最终在1967年发现了一维量子多体问题的关键方程式,与巴克斯特的相关方程共同构成了“杨-巴克斯特方程”,为统计物理研究开辟了新的方向。

取材网络

杨振宁的智慧,不仅体现在学术与职业选择上,更渗透于日常生活的点滴之中。1996年,第七届国际中国科学史会议在深圳举行,组委会邀请杨振宁参会。当时已74岁的他,为避免给主办方增添接待负担,特意发传真告知行程:“我将于1月15日下午4点半从罗湖口岸过关,请在海关后右边第一个卖茶叶蛋的摊位等我。”

这一细节,让主办方既吃惊又感动。最终,深圳市委派车将杨振宁接至会场。他的这一举动,不仅体现了对他人时间的尊重,更展现了一种“不给人添麻烦”的处世哲学。

上世纪80年代中期,杨振宁在香港乘坐出租车时,与女司机的一番对话,更是彰显了他对陌生人的善意与真诚。当得知女司机的儿子考上复旦大学物理系,却因出国深造费用高昂而犹豫不决时,杨振宁没有草率安慰,而是认真写下一封信,建议其儿子先在复旦完成本科学习,再申请美国研究生,这样既能节省费用,又能获得更好的学术发展机会。

取材网络

杨振宁的人生故事,如同一面镜子,映照出科研工作者鲜为人知的另一面。他们不仅能在实验室里深耕理论,更能在生活中看懂人心;他们懂学术的严谨,也懂处世的通透。杨振宁用一件又一件小事证明,真正的智者,从不是不通人情的书呆子,而是能在学术与生活之间游刃有余的“全能选手”。

他的故事,不仅是对科研人员刻板印象的有力反驳,更是对所有人的启示:无论身处何种领域,保持对生活的敏锐观察与真诚态度,都是通往智慧与成功的必经之路。

取材网络