1978年12月下旬,昆明机场的指示灯彻夜未熄。地面温度不足十度,机务员裴志国一边擦拭机首,一边嘟囔:“到底飞不飞?”几小时后,他才接到命令:继续待机,不得起飞。这一场景,成为1979年中越边境冲突前空军备战的缩影。

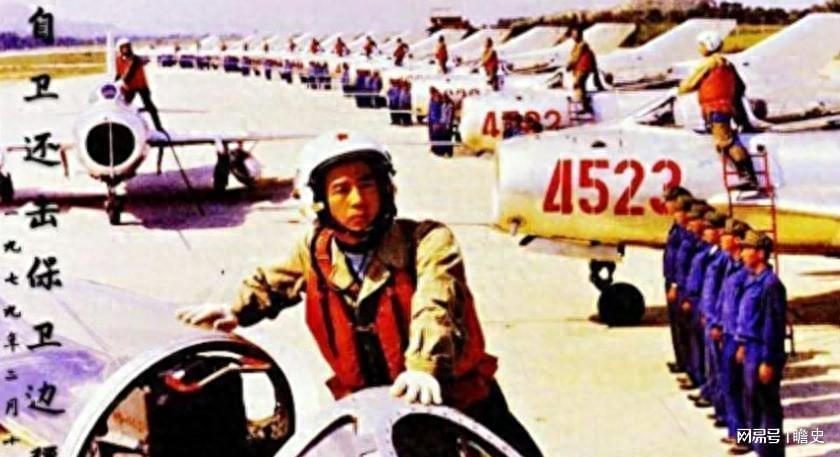

1979年2月17日零时,广西、云南方向炮声骤起,陆军部队越过边境。与此同时,空军第八、第九航空军奉命转场,700余架战机在西南诸机场排成密集阵列。这一规模,是解放军空军自朝鲜停战以来首次大规模集结,却最终未演变为全面空战。

越南军报随后登载“北京怯战”一文,声称中国空军因装备落后而不敢应战。对越方而言,这样的解读既能提振士气,也可向苏联示好。然而,空军部队之所以蛰伏,真实缘由远非一句“胆怯”能概括。

越北自老街至谅山,山脉与密林交织。平均云底高度不足千米,常年湿雾遮蔽。飞得低,座舱视线被山脊瞬间切断;飞得高,下面就是一片绿色海洋,目标辨识度几乎为零。美军前车之覆仍在眼前:1965年至1973年,美空军共损失战机2600余架,大半原因是越北防区的复杂地形和密集的地空火力。空袭效益与代价不成正比,这一点总部早已算得明明白白。

1979年空军一线主力仍是歼—6(米格—19的国产型),最大速度仅能勉强突破两倍音速。歼—7数量不足十五架,且集中在北方训练基地。越南空军却配备了100余架米格—21MF,还部署了苏制SA—2、SA—3中高空导弹。双方若空中硬碰,结局并不乐观。“真要撞上,咱怕是要交学费。”一名旅长在作战会上低声提醒。

塔斯社2月20日报道:“莫斯科将履行与河内的军事协定。”换言之,一旦中越空战规模升级,苏联完全可能以“履行条约”为由介入高空护航甚至远程轰炸。那年,中国刚结束对美破冰,战略重心放在现代化建设,绝不能把牌面交到克里姆林宫手里。华北、东北战区仍须戒备,航空兵不宜在南疆过度消耗。

隐蔽的后勤压力同样巨大。700架战机并非集中在单一机场,而是分散于昆明、贵阳、柳州、罗定十余个场站。要保障连续出击,每天需运入三百吨航油、八吨航弹。铁路线却只有黔桂、南昆两条主干,前线山道坑洼,汽车油耗高企。仅凭当时的国力,长期实施大规模对地攻击并不现实。

空军并未闲着。情报处把七成力量放在战役侦察。歼—6R和初装的歼侦—5在两万英尺高度平行云层飞行,对越境内炮兵阵地进行侧视照相,再由测绘人员在24小时内制图。陆军随即依图压制,效果立竿见影。越南炮兵第五师曾在高平一线构筑火力网,被38军炮群提前锁定,半日即瓦解。空中力量虽未开火,却在信息战中扳回一城。

此外,为防止越方偷袭空港,空军调集地空导弹第40、43旅前出云南昭通、广西那坡。SA—75改型导弹布设成“刀把阵”。越南飞机若敢深入西南腹地,转瞬便会进入反射面覆盖区。事实证明,这套防御很有分量。3月3日晨,越南空军出动12架米格—21,计划沿河口低空突防。雷达锁定后,中国立即起飞数十架歼—6,双方尚未进入目视距离,米格编队便掉头返航。战报写得简洁:“敌机全部退去,无接触。”

滇桂一带的民航航路整月关闭,前沿机场灯光时亮时灭,越方侦察机无法判断真正起飞时间,各种臆测流传甚广。越军高层甚至一度误判中国空军正在集结轰—6准备用于纵深打击,急忙把防空重心由边境向河内后撤。边境火力带随之变稀,为陆军推进腾出空间。

有人质疑:既然可以动作如此娴熟,为何不索性对越南腹地实施一次像样的空袭?答案或许只能留在作战指挥部的桌面上。不过,代价与收益之间的计算,从来都是战争艺术的核心。对1979年的中国而言,主要目标在于惩戒,而非占领,更无意进行“复制版越战”。精确、可控、低烈度才符合整体战略。

需要指出的是,空军在战中最大的贡献并非击毁敌机,而是救援。119架运—5、直—5承担了全天候后送任务。前线伤员经直升机转运到凭祥、个旧,再用运—8送往桂林、成都。数据统计显示,因航空后送而获救的重伤官兵超过三千人,这一数字让战争成本骤降。

3月16日,作战部队开始后撤。空军则在原地保持高度警戒,又持续了一个月才全部归建。外媒记者在曼谷写道:“中国空军来得迅速,走得悄然,留下的只有跑道上的轮胎印。”这句评语颇贴切。轰鸣没有响彻云岭,却以另一种方式完成使命。

越南方面之后仍坚持“中国怯战”的论调,可沉默往往比争辩更有分量。战略不是舞台,实力也未必非要用炮火来展示。战后,河内疲于平息内部的资源紧张,苏联则在阿富汗陷入泥潭。西南边境恢复了相对安静,中国空军用于换装的经费反倒步入正轨,为后来的歼—8Ⅱ、轰—6K项目积攒了难得的窗口期。

对很多亲历者而言,那年最深刻的记忆是跑道尽头的红灯和长夜的汽油味。一名退役机务员在回忆录中写道:“我们在那里等过几百次起飞信号,最后迎来的是安全着陆的国土。”短短一句,已经足够。