作品声明:个人观点、仅供参考

在全球汽车市场上,一个奇特的现象引人深思。

劳斯莱斯挂着宝马的技术内核,宾利背靠大众集团,捷豹路虎归属印度塔塔,名爵、荣威则成为中国车企的海外名片。这些曾经闪耀英伦的汽车品牌,如今都成了他国资产。

追根溯源,这个老牌工业强国的汽车产业从巅峰到衰落仅用了三十年,背后的原因不是偶然,而是政策选择、社会思潮与市场规律共同作用的必然结果。

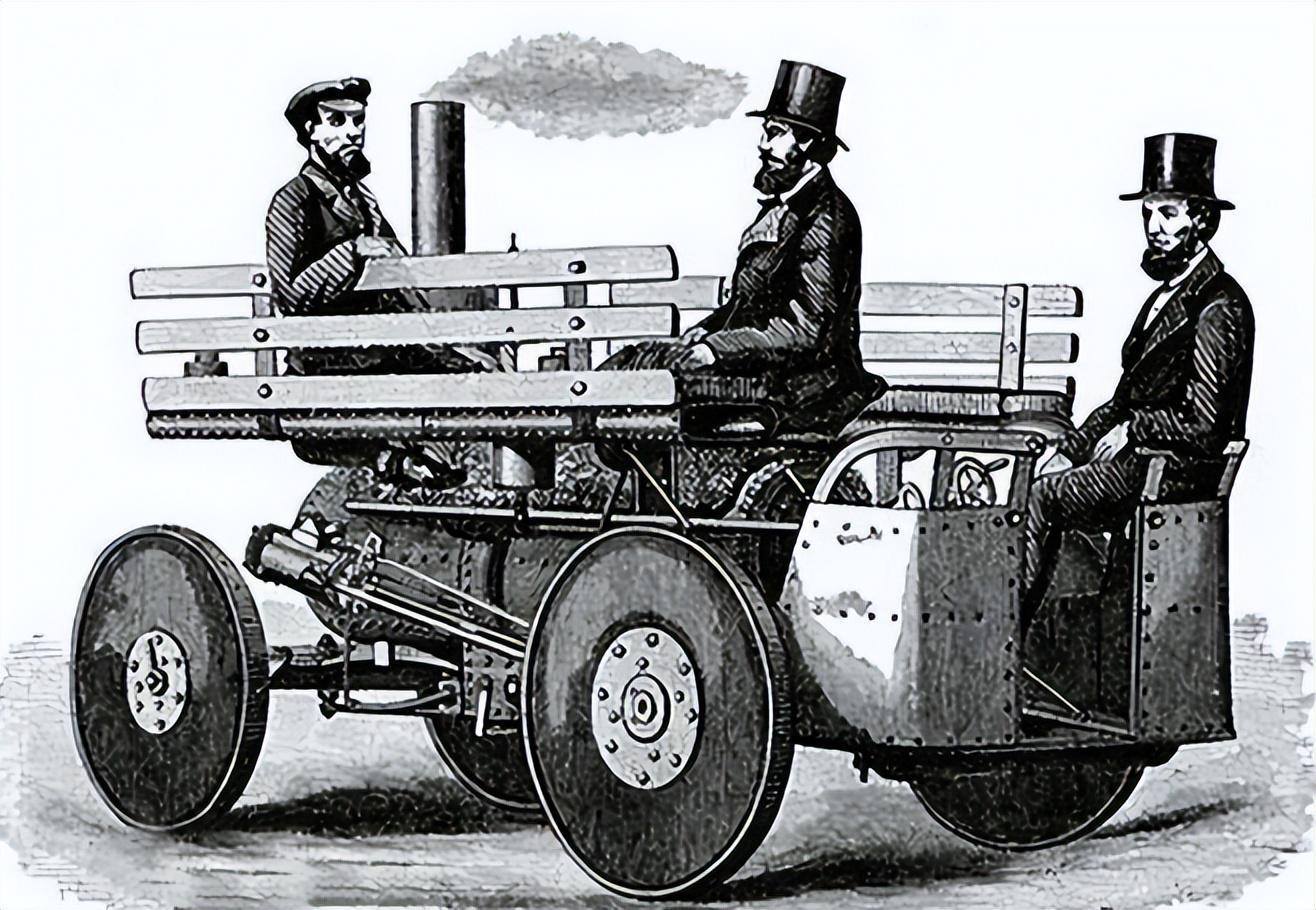

作为工业革命的发源地,英国在汽车产业的起步阶段占据天然优势。

早在内燃机汽车诞生前,英国就已研制出蒸汽动力机车,并建立起早期的公路交通管理体系,为汽车产业发展奠定了基础。

19世纪末,当德国卡尔·本茨的内燃机汽车问世后,英国凭借积累的工业底蕴迅速跟进。

20世纪初,英国汽车品牌进入井喷期:1906年劳斯莱斯成立,1913年阿斯顿·马丁诞生,1919年宾利问世,随后名爵、荣威的前身品牌也相继出现。

到二战前,英国已形成以伯明翰、考文垂、牛津为核心的汽车制造中心,构建起覆盖全阶层的完整生态。

贵族青睐劳斯莱斯、宾利,追求速度者选择阿斯顿·马丁,中产阶级偏好名爵、荣威,普通工薪阶层则能负担奥斯汀车型。

这种多层次的产品布局,让同时期的美、德车企都难以企及。

产量数据更能印证其辉煌:30年代英国汽车年产量稳定在20万辆以上,1937年达到50万辆峰值,远超德国的20-30万辆,虽说不及美国的140万辆,可依旧稳居世界第三位置。

二战后,依托马歇尔计划的支持,英国汽车出口迎来黄金期,50年代初年产量飙升至120万辆,美国市场90%的进口车都来自英国,那时的德系、日系车企在它面前几乎无竞争力。

英国汽车产业的转折,始于二战后社会思潮的剧变。

战后英国经济凋敝,劳资矛盾尖锐,而同期苏联凭借计划经济模式实现了工业快速发展,所建立的高尔基汽车城成为左翼思潮眼中的样板。

这种思潮背后,既有对苏联发展速度的羡慕,也暗含对资本主义自由竞争弊端的反思。

1945年,工党领袖艾德礼在大选中击败丘吉尔上台,推行费边社会主义政策。

该政策主张在民主框架下,通过企业国有化和政府干预实现社会公平,汽车产业成为政策试点的排头兵。

艾德礼政府认为,分散的车企格局导致资源浪费,只有效仿苏联建立巨型企业,才能提升效率、改善福利,这种大就是美的认知为后续的产业整合埋下隐患。

值得注意的是,这种政策倾向并非工党独有。

从40年代末到70年代末,无论工党还是保守党执政,都将车企合并视为救国良方,反映出当时英国社会对政府干预经济的普遍认同。

这种思潮忽视了汽车产业的技术特性和市场规律,为后续的衰落埋下了伏笔。

英国政府对汽车产业的改造从强制合并开始。

1945年起,政府通过政策诱导甚至强迫车企重组:先是实力较强的车企吞并中小品牌,随后又推行大规模拉郎配。

1955年,英国本土车企仅剩利兰汽车公司和英国汽车公司(BMC)两家,其中BMC手握近30个品牌,被戏称为车标集邮公司。

合并带来的不是效率提升,是严重的内耗。

不同品牌的技术路线、产品定位冲突不断,生产线无法兼容,管理层深陷品牌平衡的内斗,根本无暇顾及技术研发和市场开拓。

BMC高层的主要精力集中在应对工会诉求和协调内部矛盾上,产品质量持续下滑,市场口碑一落千丈。

更致命的是1968年的终极合并。

英国汽车控股公司(BMH)与利兰公司合并为英国利兰汽车集团,业务涵盖从微型车到大巴的全品类车型。

这个被寄予厚望的巨无霸,七年后就因亏损严重被政府国有化。

国有化后,企业彻底丧失活力,依赖财政输血生存,1975年后每年赤字高达数十亿英镑,成为纳税人的沉重负担。

期间政府的配套政策进一步加剧了困境。

1952至1973年间,汽车赊销补贴政策修改18次,让车企无所适从;强制提高工人福利使中小车企难以为继

高关税保护政策则让本土车企丧失竞争压力,产品与国际水平差距越拉越大。

1979年撒切尔夫人上台时,英国汽车产业已濒临绝境。

这位被称为铁娘子的首相,打破了此前数十年的政策惯性,明确指出政府干预和国有化是产业衰败的根源。

她在回忆录《唐宁街岁月》中直言,利兰公司的管理混乱且不思进取,持续输血本质上是对纳税人的诈骗。

随之而来的是改革措施迅速落地。

1986年,政府宣布国有资本彻底退出汽车制造业,推动罗孚公司私有化;取消高关税壁垒,让本土市场直面国际竞争。

鼓励外资参与重组。短期内,通过关厂减员、与本田合作等举措,罗孚公司在1983年实现短暂盈利,但积重难返的弊病很快显现,1986年又出现25.5亿英镑巨额赤字。

撒切尔的改革被很多左翼人士视为产业杀手,站在客观来说,这更像是无奈的止损。

正如英国专栏作家布雷特·亚兰兹所言:撒切尔终止的不是汽车产业,而是靠补贴和保护生存的畸形模式。

那时的英国汽车产业已错失太多发展机遇,当美日车企普及流水线生产时,英国还在依赖手工作坊模式。

当德系车企研发新技术时,英国车企深陷内耗。

哪怕是政策松绑,用着高昂的用工成本和落后的技术储备,也无法与国际对手竞争。

撒切尔改革后,英国汽车产业进入品牌拍卖时代。

1998年,劳斯莱斯被宝马收购,宾利归入大众旗下;2000年,福特收购路虎。

2008年,捷豹路虎被塔塔集团接手;2005年和2007年,名爵、荣威先后被上汽收购。

曾经灿若星辰的英伦品牌,如今都成了跨国集团的资产组成部分。

不过,英国汽车产业并未完全消失,转型为产业链的细分参与者。

如今的英国在汽车设计、高端零部件制造等领域仍然有优势,阿斯顿·马丁等品牌也通过外资注资得以延续,完整的汽车制造体系已不复存在。

这种去制造化的转型,成为其产业衰落的最终注脚。

回望英国汽车产业的兴衰,不难发现核心教训。

产业发展有其自身规律,政府干预若违背市场逻辑,即便初衷良好也会酿成恶果。

从强制合并到国有化,政策制定者沉迷于规模效应的幻想,忽视了竞争对创新的驱动作用。

从高关税保护到福利绑架,又让企业丧失了自我革新的动力。

当今天的消费者在4S店看到挂着英伦车标的国产汽车时,看到英国王室乘坐奥迪车时,或许能更清晰地认识到。

产业的生命力在于开放竞争与持续创新,任何违背市场规律的顶层设计,最终都会被市场狠狠惩罚。

大英帝国汽车产业的衰落,不仅是一个国家的产业悲歌,更是值得所有工业国家警醒的历史镜鉴。