十月初,中国宣布新的稀土管控措施,消息一出,全球市场立即感受到震荡的涟漪。这一举措不仅牵动了资源市场的神经,更在全球供应链中引发了连锁反应。

据官方通报,十月九日,中国对数种中重稀土实施了出口限制,同时加强了相关分离与冶炼技术的出境管理。这一“资源+技术”的双重管控,如同在全球供应链中投下了一颗重磅炸弹,短期内造成的不是单一的货物流断裂,而是对许多国家产业自给能力规划的连带震撼。

这样的组合拳,既阻断了外部原料来源,又延缓了对手将“矿变成材料”的时间表。就像把门关上,还把钥匙一起收走——对手不仅买不到货,也难以立刻学会怎样自己做。美国对此并非毫无准备,但长期以来的重稀土分离与高端精炼短板,以及军工体系对中重稀土的高度依赖,让美国在这场博弈中显得颇为被动。

官方风险评估曾指出,军工体系里某些关键材料的在库量并不充裕,若长期断供,影响将十分明显。而短期内搭建起完整的分离—冶炼链,不仅需要时间,更需要技术沉淀与环保配套支持。环境许可、工艺调试、人才培养,这些都不是几个月内能完成的任务。

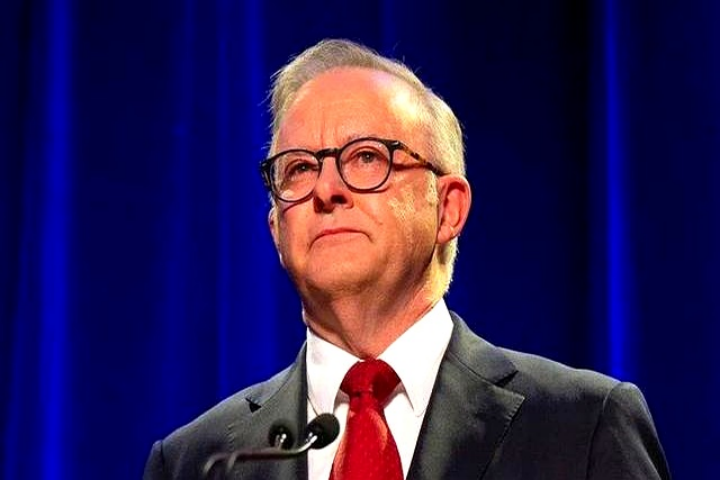

于是,美国选择了走外交和盟友合作的路线。十月二十日,澳大利亚领导人访问美国并签署相关合作框架,表面上是资源互换,实质上具有明显的战略色彩。这是一种短期缓冲策略:通过盟友获得可控的矿石与初级加工能力,先补充战略库存,争取时间来建设本土能力。

然而,澳大利亚自身并非万能。历史上,澳洲矿产丰富,但多数初级矿石长期外销以供他国精炼。在分离与深加工这道工序上,澳大利亚并不具备完全独立的技术链条。拥有矿山并不等于掌握转化为高附加值产品的能力,反差之大,如同有田地却缺灌溉设备与水渠。

技术层面的障碍不容忽视。重稀土分离涉及到复杂的化学流程,包括离子交换、溶剂萃取等多道科学生成工序,并伴随大量需要长期处置的废液与尾矿。若要复制既有成熟工艺,单靠买设备远远不够,还需长期试运行并积累参数。否则,就会出现合格率低、环境不达标、运行成本高等问题。

资本与市场也在左右局势。建立从采矿到深加工再到下游配套的完整链条,需要大量前期投入,并且回收周期较长。私人资本在面对政策不确定性与市场波动时往往犹豫,因此国家支持显得举足轻重。国家层面是否会以税收优惠、补贴或战略采购承诺为项目背书,将直接决定这些厂能否尽快落地。

环境审查与社会许可则是另一道门槛。稀土加工传统上被关联到污染治理问题,地方审批与居民接受度可能成为项目推进的“现实钉子”。设若当地社区强烈反对,项目审批会被拖延甚至叫停。没有良好的环保处理体系,任何技术都难以长期运行。

短期内的应对更多依赖调配而非彻底替代。企业会盘存现有储备,政府可能释放战略库存,回收利用率将被推到前台,产品设计也会被调整以减少对少数关键稀土的依赖。类似于把旧零件拆解重用,回收体系能在中期内提供一定的缓冲。

与此同时,替代材料的研发步伐会被提速,这是市场与科技自我修复的一部分。然而,见效时间往往以年计,而非以月。从国际关系角度观察,这一事件正在重排资源版图。国家行为不再仅仅受市场驱动,更多地受到安全考量牵动。

资源国在选择合作伙伴时,不仅考虑价格,也会权衡技术、政治与军事承诺;加工国则把技术与产能当作外交筹码。若干国家因此把“资源交易”上升为“战略协议”,在谈判桌上的权重随之改变。这种重排,可能会使原本由市场主导的分工向国家主导的格局靠拢,这种转向既复杂又充满不确定性。

接下来需要关注的变量很多。首先,中国管控措施的具体执行细节与许可尺度;其次,美澳等国间协议中关于技术转移与资金支持的实质条款,以及项目的实际落地进度;再者,下游产业对价格波动的反应、替代技术与回收技术的研发进程,都会影响未来供应结构。

总之,当前局面展示了资源控制与技术掌握的双重重要性。短期内的政治与市场应对可以缓解紧急风险;中长期的供应独立则必须依靠系统性的投资、技术积累与环境治理的成熟。站在今天回头看,这场围绕稀土的博弈,不单是经济的博弈,更是关于技术主权与外交选择的较量。真没想到,一块埋在地下的矿石,会把国家间的关系搅动成这样复杂的局面。