2025年10月的上海私车额度拍卖结果,犹如一颗投入平静湖面的石子,激起了层层涟漪,释放出一个近十年来从未有过的强烈信号——最低成交价和平均成交价罕见地重合了,均为93600元。这一现象,无疑在沪牌拍卖市场上投下了一枚重磅炸弹,引发了广泛关注和热议。

回顾过去长达十年的时间,每个月沪牌拍卖都至少有2-3个不同的价格可以成交,而此次单一价格的现象,却是破天荒的第一次。这不禁让人猜测,沪牌拍卖的规则是否正在经历一场静悄悄的但意义深远的变革?

以往,中标价格有三个,现在陡然缩减到1个,这意味着价格覆盖率直接减少了三分之二。从理论上讲,竞拍者的中标概率也会随之大幅下降同样的幅度。虽然最终的总体中标率数字看起来和以往相差不大,但赢得这场游戏的关键,已经从“在一个小范围内出价”变成了“必须精准命中那唯一的价格”,其难度不可同日而语。

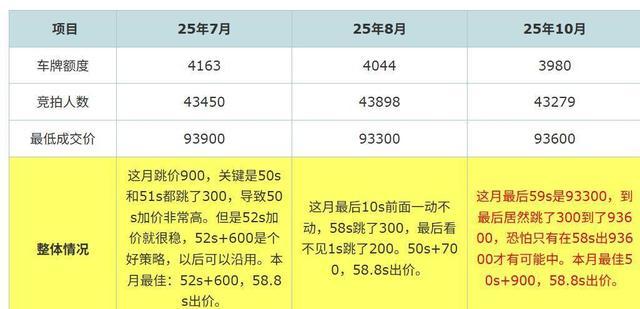

从本次拍卖的基本面数据来看,2025年10月,共有43279人参与个人沪牌拍卖,与9月相比增加了700人。当月投放的额度为3980张,环比9月增加了85张。计算下来,平均中标率为9.2%,这已经是沪牌中标率连续第13个月稳稳地站在10%以下。参拍人数在经历波动后似乎企稳回升,重新站上43000人大关,而价格和中标率也都维持在了一个稳定的区间,此前市场上流传的所谓“沪牌崩盘论”已然不攻自破。

然而,表面的稳定之下,是操作策略的极致化。本月的跳价行为显得非常特殊。在晚上11点29分55秒时,价格还维持在92700元纹丝不动。然而,从56秒到59秒这三秒内,价格猛地跳跃了600元,到达93300元。在最后那“看不见的一秒”里,价格再次跃升了300元。这意味着,在最后的5秒内,累计跳价高达900元。这种跳价模式暗示,在最后一秒有大量出价成功进入系统并影响了最终价格。

针对这种极端情况,业内总结出的最佳中标策略变得极为精确:在55秒或更早的时候,输入在当前价格基础上加900元的出价,然后等待,在58.8秒这个精确到小数点后一位的时刻提交。任何一点时机的偏差,都可能与前程失之交臂。

竞拍过程中的另一个“拦路虎”验证码,本月再次成为热议焦点。验证码的难度持续升级,每个月都会推出新花样。之前可能是加减乘除运算,或者是识别各种水果、交通工具,而这次变成了“数猴子”,并且还需要区分每行和每列的不同要求。识别并准确输入这样的验证码,平均需要耗费竞拍者5到8秒的宝贵时间。这对于那些将出价策略押在最后时刻的竞拍者而言,是极其不友好的,进一步压缩了本已十分狭窄的成功窗口。

将目光放得更长远一些,会发现沪牌市场已经发生了结构性的巨变。这种变化首先体现在额度投放量上。回顾2020年至2022年,那时每月平均投放的牌照额度大约在1.7万到1.8万张之间。而近期,月均投放额度急剧收缩到仅有4100张左右,跌幅惊人地超过了75%。2025年9月的额度投放量甚至低至3895张,一度跌破4000张大关。有分析指出,当前每月投放的约4000张牌照中,基本上已没有新增额度,主要来源于旧车报废或牌照过户后“回炉重造”的额度。沪牌实际上已经进入了存量市场的流通转化阶段。

与额度投放量同步发生剧变的是参拍人数。在2021年的高峰期,每月参与沪牌拍卖的人数曾经逼近25万人的天量规模。而到了现在,这个数字已经稳定在4万人左右,较高峰期萎缩了超过80%。市场已经从过去的“全民狂欢”,转变为一个特定需求群体参与的小众市场。

在需求大幅萎缩的背景下,沪牌价格为何能依然坚挺在9万元以上的高位?这背后是一套精密的调控逻辑在发挥作用。管理部门通过精准控制投放量来应对需求变化。当观察到参拍人数下降时,便相应地大幅缩减牌照投放量,通过调节供给,将中标率维持在9%-10%这样一个具有相当竞争强度的区间内。这使得对于每位参与者而言,“僧多粥少”的局面本质上并未改变,从而支撑住了价格稳定。

有观点认为,沪牌价格已经形成了围绕9万元左右的政策定价锚定,这并非完全由市场供求决定,而是一种旨在避免价格大幅波动的调控结果。导致沪牌拍卖市场冷却的主要原因,是新能源汽车免费绿色牌照政策的强力分流。对于上海消费者而言,摆在面前的选择题非常直观:选择燃油车,意味着需要先准备近10万元资金,并投入一场中标率不足一成的激烈竞争,结果充满不确定性。

而选择新能源汽车,则可以直接获得一块免费的专用牌照,购车成本显著降低,获取路径确定无疑。在这种巨大的成本与确定性差异驱动下,大量购车需求自然地从蓝色拍卖牌照转向了绿色新能源牌照。市场数据清晰地印证了这一分流效应。上海的汽车保有量持续增长,其中新能源汽车的增长势头尤为迅猛,使上海成为全球新能源汽车保有量最高的城市。统计显示,近年来上海绿色牌照的发放数量,已经达到蓝色拍卖牌照的3到4倍。