在正式展开讨论前,笔者想向各位读者发起一个恳切的请求:

笔者正在参与今日头条‘9月优质作者’评选活动,这场比赛对内容创作者的未来至关重要。每位读者每日可投3票,活动持续至本月25日,投票后还可参与抽奖。

看到许多读者为此专门下载APP支持,笔者深感温暖!在此向所有支持者致以诚挚谢意!

投票入口位于今日头条首页‘精选’栏目的‘9月作者评选’专区,‘锋芒榜’中可找到笔者。

以下进入正文:

法律的权威应当源自公正的审判,而非威慑性的处罚。当司法权力被滥用时,法律就可能异化为压制民众的工具。近日山东临沂发生的这起案件,正是这种异化的典型写照。

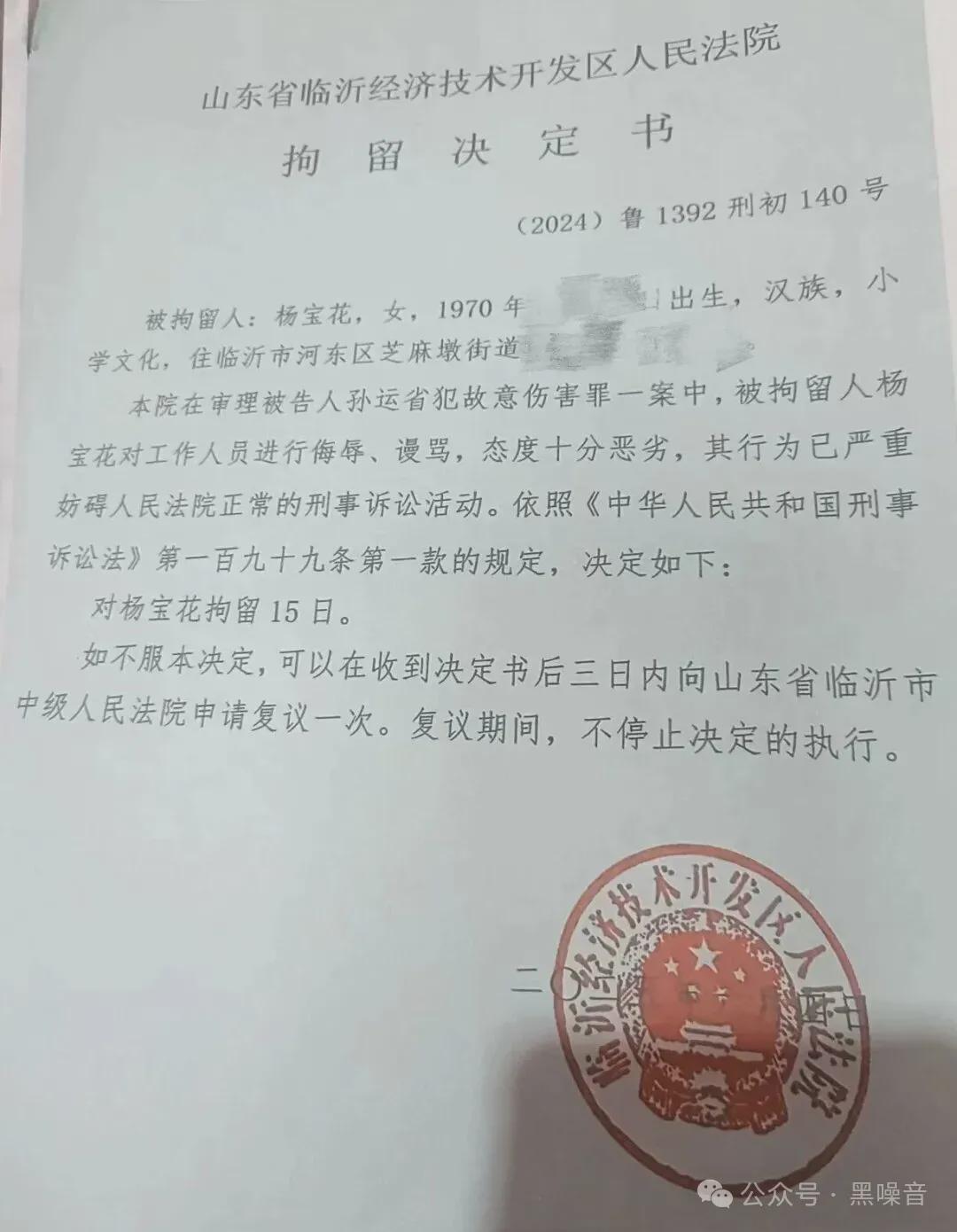

55岁的农村妇女杨宝花因不满法院判决,在执行大厅与法官理论时说出‘谁这么判决,谁就没有良心’,随即被以‘辱骂法官’为由处以10万元罚款并拘留15日。这笔罚款对于普通农村家庭而言,可能是全家多年的积蓄,甚至足以摧毁一个家庭的生计。

从法律程序来看,杨宝花的行为虽情绪激动、言辞过激,但既未扰乱庭审秩序,也未造成社会危害。按照法律‘比例原则’,如此轻微的过失却遭受顶格处罚,显然违背了法治精神。

更值得关注的是,法院同时施加了罚款与拘留双重处罚。华东师范大学法学院教授刘加良指出:‘从处罚决定书看,存在法律适用错误、罚款过高的问题,且不应同时采用两种处罚措施。’这种处罚方式不仅缺乏法律依据,更暴露出司法实践中的权力任性。

案件发生在执行大厅而非审判庭,杨宝花虽声音较大但未造成混乱。将执行场所与法庭混为一谈,实为对法律条文的机械套用,更像是权力滥用的借口。有律师直言,这是典型的‘适用错误’——若按此逻辑,任何当事人对判决稍有不满都可能被拘留罚款。

这种任性判决动摇了司法根基。法官的人格尊严固然需要维护,但尊严的根基在于法律的公正、程序的正当和判决的合法,而非通过高额罚款堆砌。用恐惧维系尊严,本质上是对法治精神的背离。

杨宝花案引发广泛共鸣,因其折射出普通民众的司法困境。当百姓遭遇不公时,司法本应是最后的救济途径。但若表达不满就可能面临拘留罚款,公众对司法的信任必将转向畏惧,形成‘寒蝉效应’——不敢质疑判决、不敢申诉不公,法律的防线将形同虚设。

从个案看,杨宝花已缴纳罚款并完成拘留,似乎尘埃落定。但从社会影响看,事件远未结束。若错误判罚得不到纠正,可能形成‘恶劣示范效应’,导致更多类似案例发生。

现代法治强调比例原则,要求处罚与行为危害相匹配。杨宝花的行为最多属于情绪失控下的言语冒犯,社会危害极低。顶格罚款与拘留的双重惩戒,已远超合理范围,暴露出司法实践中的‘官威’作派。

司法本应克制理性,而非情绪化操作。更值得警惕的是,这种处理方式暗示:当事人可以错,但法官不能质疑。质疑即‘侮辱’,侮辱必重罚。这种逻辑将法官置于‘官’而非法律执行者的地位,导致‘官威’远超‘法威’。

相关上级法院和政法部门应及时介入,依法启动复查程序,厘清处罚合法性,确保司法权力在法律框架内运行。这不仅关乎杨宝花的公道,更关乎整个司法体系的修复。

在法治社会,司法机关是最后的公正防线。它既要维护法官尊严,也要保障百姓权益。当两者冲突时,司法应优先考虑‘在保障权利的前提下维护秩序’,而非用权力威慑压制不满。

杨宝花案警示我们:当司法缺乏克制时,法律可能沦为冰冷工具而非温暖守护者。法律应是保护弱者的盾,而非惩戒弱者的矛。当普通人连说气话都要付出沉重代价时,法律就失去了应有的意义。

我们期待,这种‘官威’能回归法律边界,让法律真正成为守护公平正义的工具,而非制造恐惧的手段。更讽刺的是,案件中打人者仅被罚2万元(正是杨宝花不满的原因),而对法官声音大点就被罚10万,这种荒诞已非‘司法不公’所能概括。