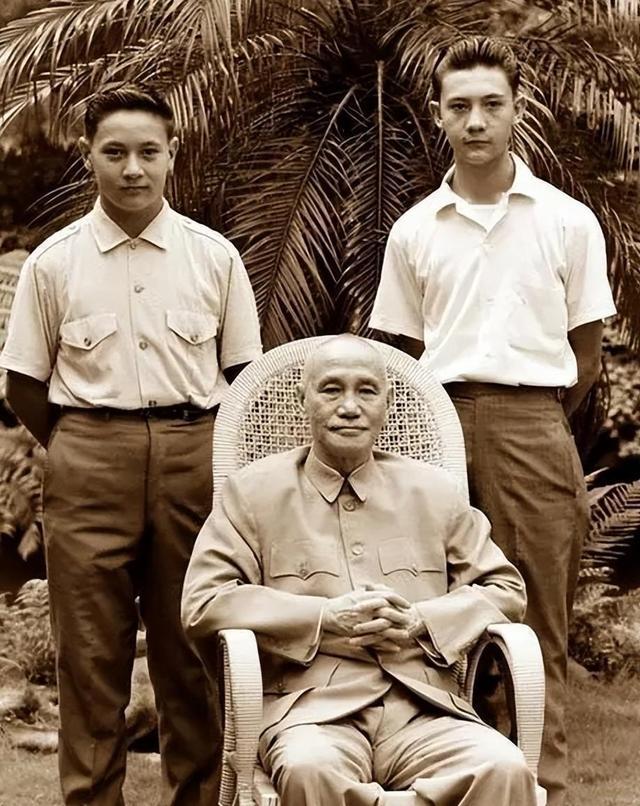

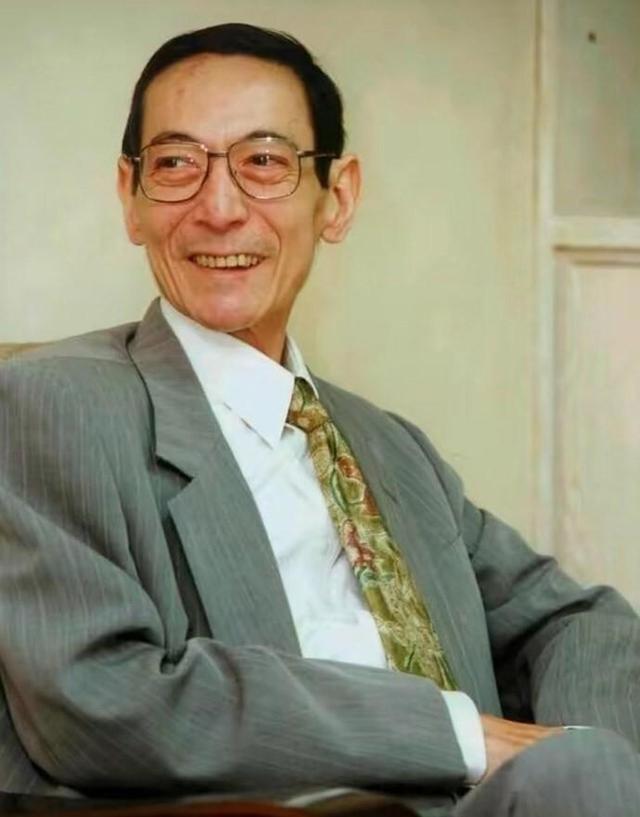

蒋介石孙子蒋孝勇曾试图将祖父与父亲的遗体移灵大陆,这一计划历经多年奔走却最终未能实现。春末时节,他拖着病体回到故乡溪口,穿着西装独自上山,步履沉重地走到蒋介石母亲坟前。照片中那个背对镜头的孤单身影,成为这场未竟之愿的最初注脚。几个月后,他带着遗憾离世,移灵计划就此搁浅,至今未有实质性进展。

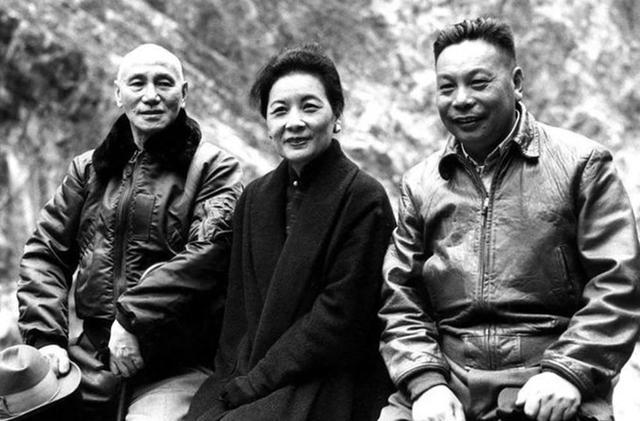

这场跨越海峡的家族行动远非临时起意。病床上的蒋孝勇一边与病魔抗争,一边通过写信、联络媒体、跨海会见宋美龄等方式推进计划。1996年那场简短的记者会上,他公开表达了将祖父蒋介石与父亲蒋经国遗体迁回奉化的愿望。尽管措辞谨慎,但"落叶归根"的诉求仍引发两岸震动。会后面对记者追问台方反对的应对方案时,他坦言"会继续想办法",展现出超越家族事务的政治考量。

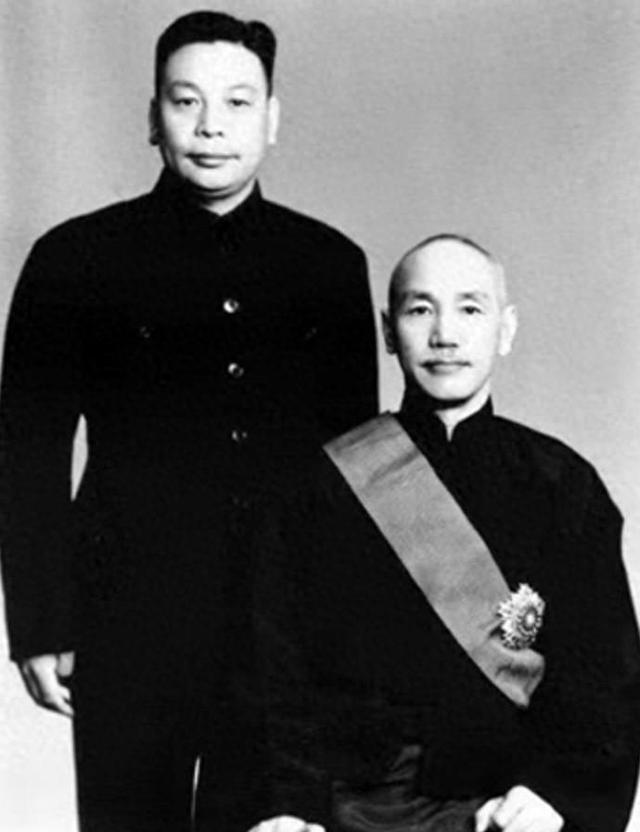

台湾内部的政治生态成为首要障碍。国民党内部派系林立,蒋家影响力已大不如前。更关键的是,蒋介石的历史定位充满争议:部分人视其为抗战领袖,另一部分人则将其与独裁统治关联。这种集体记忆的分歧,使得移灵计划从家族事务演变为政治符号。慈湖陵寝中两蒋棺木未完全密封的特殊处理方式,更被解读为"不愿长留台湾"的象征性表达。

大陆方面的反应同样复杂。支持者认为让历史人物回归故土合情合理,反对者则翻出花园口决堤、清乡等历史旧账。一位老兵在台北陵园留下的信件颇具代表性:"我们是你带来的,但你从没给我们回去的路"。这种集体记忆的撕裂,在网络时代被进一步放大,任何历史细节都可能触发新一轮争议。蒋孝勇溪口之行时,乡亲们"回来了"的平淡反应,与城市舆论场的激烈讨论形成鲜明对比。

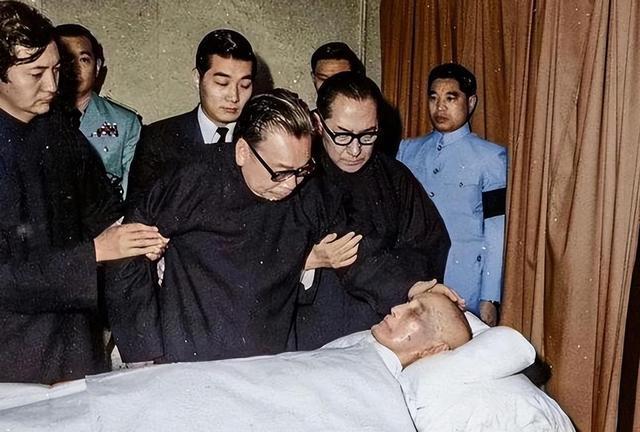

家族内部对此也存在分歧。宋美龄虽表支持,但强调"要慢慢来"的谨慎态度,暴露出决策层的顾虑。搬迁遗体不仅涉及两岸政治氛围,更牵动公众情绪与历史叙述的重写。这种私人事务与公共领域的交织,使得任何单方面行动都可能引发连锁反应。地方官员担心社会纷争,历史学者呼吁广泛对话,各方立场在媒体报道中不断碰撞。

这场持续多年的移灵风波,最终成为观察两岸历史认知差异的独特窗口。从纽约密谈到记者会宣言,从溪口祭祖到慈湖棺木,每个细节都被赋予多重解读。历史学者指出,这不仅是蒋家私事,更是两岸如何面对共同过去的公共试探。当蒋孝勇去世后,那些未完成的联络函、现场照片与媒体报道,共同构成这个未竟故事的完整拼图。

如今,慈湖陵寝的棺木依然保持着特殊状态,两岸关系也进入新的历史阶段。这场移灵争议留下的启示在于:当历史记忆与政治现实交织时,任何个体或家族的愿望,都需要在更广阔的社会对话中寻找答案。那些被时间覆盖的文件影像,仍在提醒人们,有些历史课题的解决,需要超越代际的智慧与勇气。

这场未完成的移灵计划,最终定格在历史的长镜头中:一个身影在祖坟前的沉默,几封未寄出的信件,以及两岸舆论场持续多年的争论。当新话题不断涌现时,那些关于记忆、身份与和解的追问,仍在等待更成熟的解答。或许正如某位观察者所言,真正的历史和解,不在于遗体的归处,而在于如何共同书写未来的记忆。