近日,国家药监局披露的一则消息引发医药行业震动:80余款外商原研药陆续退出中国市场。这一现象背后,折射出患者对'有效药'的焦虑、集采政策的争议以及医药市场生态的深刻变革。

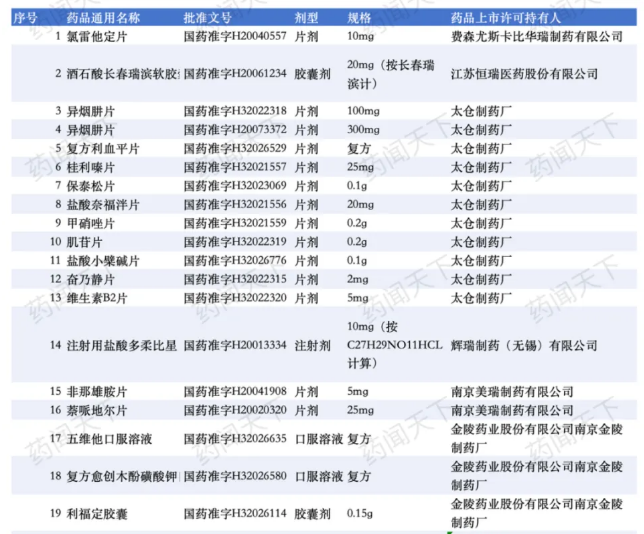

根据披露信息,此次退出的原研药包括氯雷他定片、注射用盐酸多柔比星等常见品种,涉及辉瑞、拜耳等跨国药企及中外合资企业。表面看,国产药市场份额扩大,但患者实际体验却呈现两极分化。

'药是贵了点,但它有用;它药便宜,但它不管用啊!'这句网络热评,精准戳中了患者群体的核心担忧。一位博主记录的真实案例显示,其母亲长期服用的拜新同(硝苯地平控释片)停产后,改用国产仿制药后血压控制效果显著下降,'夜里总醒,怕哪天晕过去'的表述令人揪心。

集采政策通过'灵魂砍价'将降压药从几十元降至几元,确实让众多患者受益。但'比价逻辑'导致药企陷入两难:原研药研发成本高昂,若报出亏本价难以持续,退出市场成为无奈选择。以第十批集采为例,辉瑞注射剂、拜耳瑞格非尼等原研药均因价格劣势落标。

问题核心在于:价格压缩不等于质量保障。北京化学教师曹奎的实验显示,部分仿制药与原研药在溶解速度、成分释放等关键指标上存在差异。更严峻的是,这种质量落差可能直接影响疗效——正如郑民华医生曾公开指出的'血压不降、麻醉不睡、泻药不泻'现象。

当原研药逐渐退场,患者面临的实际困境远超'药贵不贵'的讨论。癌症患者能否'将就'使用效果存疑的仿制药?高血压患者能否'赌'仿制药的血压控制效果?这些生命攸关的选择,不应被简单归结为'浪费资源'的道德批判。

市场数据显示,超过55%的退出药品来自外资企业,这意味着患者通过正规渠道获取原研药的难度大幅提升。部分患者不得不通过海外代购等非正规渠道购药,既面临法律风险,也难以保证药品质量。

解决这一困局的关键,在于构建更合理的市场竞争环境。集采政策需从'唯价格论'转向'质量优先',建立包含药效、安全性、患者反馈的多维度评价体系。例如,可参考国际经验,对临床必需的原研药设置'质量加分项',避免劣币驱逐良币。

对药企而言,单纯的价格竞争已难以为继。提升生产工艺、加强药效研究、建立全生命周期质量管理体系,才是赢得市场的根本。某国产药企负责人透露:'我们正在投入资源改进仿制药的生物等效性,虽然成本增加,但这是长期发展的必由之路。'

80款原研药的离场,暴露出医药政策执行中的'一刀切'倾向。当集采的初心从'让老百姓吃得起药'异化为'让老百姓吃不到管用的药',当支持国产异化为'接受不管用的国产',政策就偏离了保障健康的本质。

患者需要的不是非此即彼的选择,而是多元化的健康解决方案。正如网友所言:'我们不是心疼钱,是心疼自己和家人的命。'在医药领域,任何忽视药效的改革,最终都可能让患者成为买单者。

这场原研药退场风波,实则是中国医药市场从'规模扩张'向'质量提升'转型的阵痛。唯有在价格、质量与选择权之间找到平衡点,才能真正实现'健康中国'的战略目标。