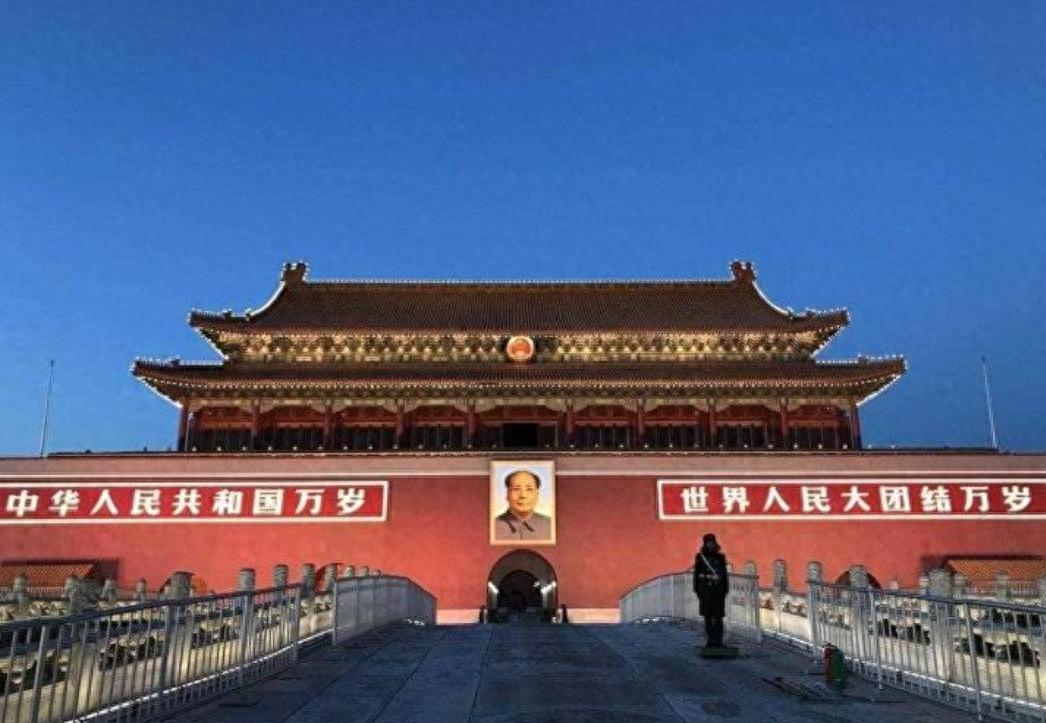

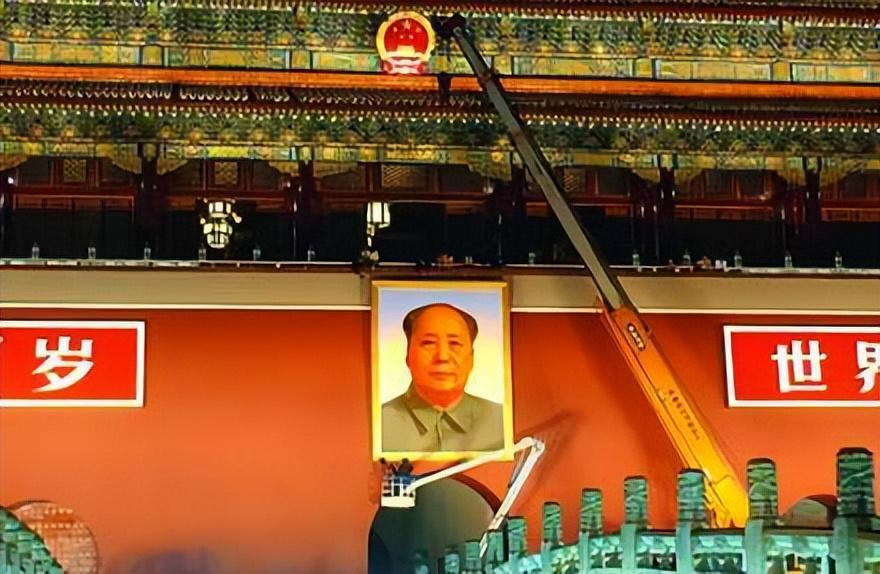

天安门广场上,最显眼的位置始终悬挂着一幅熟悉的面孔——毛主席的画像。无论风吹日晒、季节更迭,这幅画像始终稳稳地占据着正中位置,成为无数人心中不可替代的视觉符号。然而,随着摄影技术的飞速发展,不少人心中不禁产生疑问:为何不使用高清照片替代画像?这一选择背后,究竟隐藏着怎样的深意?

其实,这一问题的答案远不止于美术手法的选择,它更关乎国家形象的塑造、历史记忆的传承,以及一种独特的文化表达方式。那么,究竟为何天安门城楼坚持悬挂毛主席画像呢?

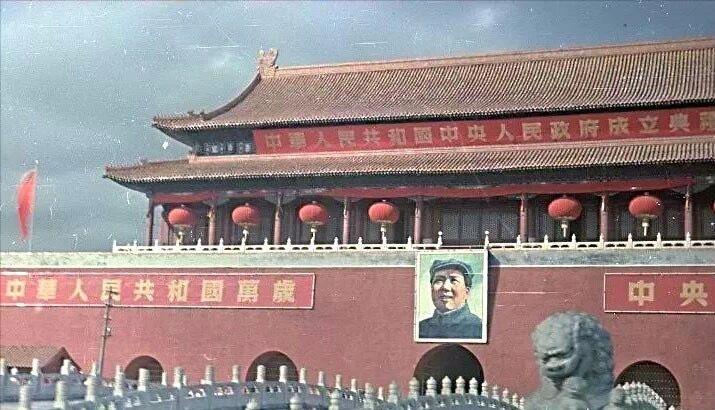

毛主席画像的悬挂,并非开国当天才突然出现。早在1949年2月12日,北平和平解放大会上,天安门城楼就曾挂过画像。但真正确定下来,成为国家仪式中不可或缺的部分,是在新中国成立前的紧张筹备期。

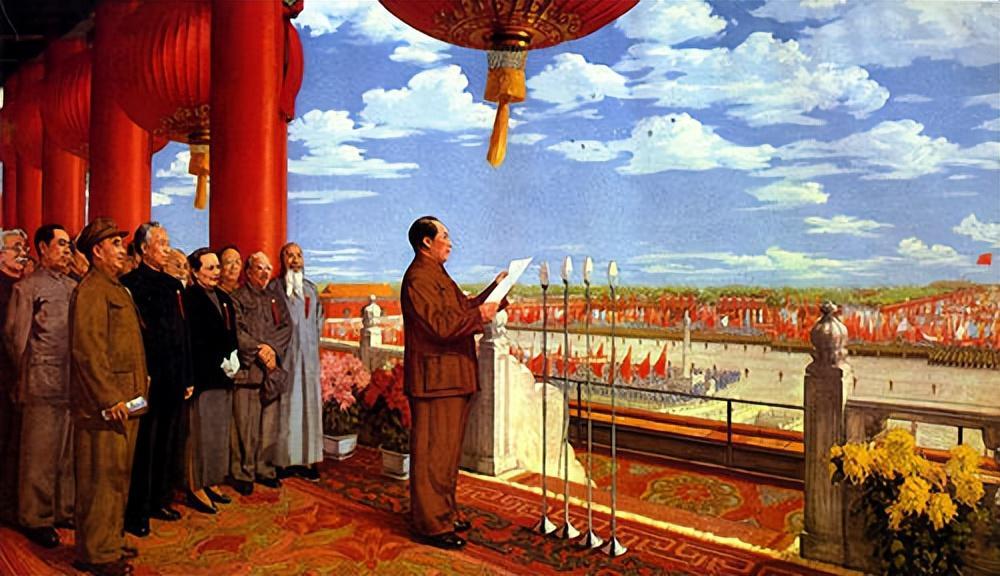

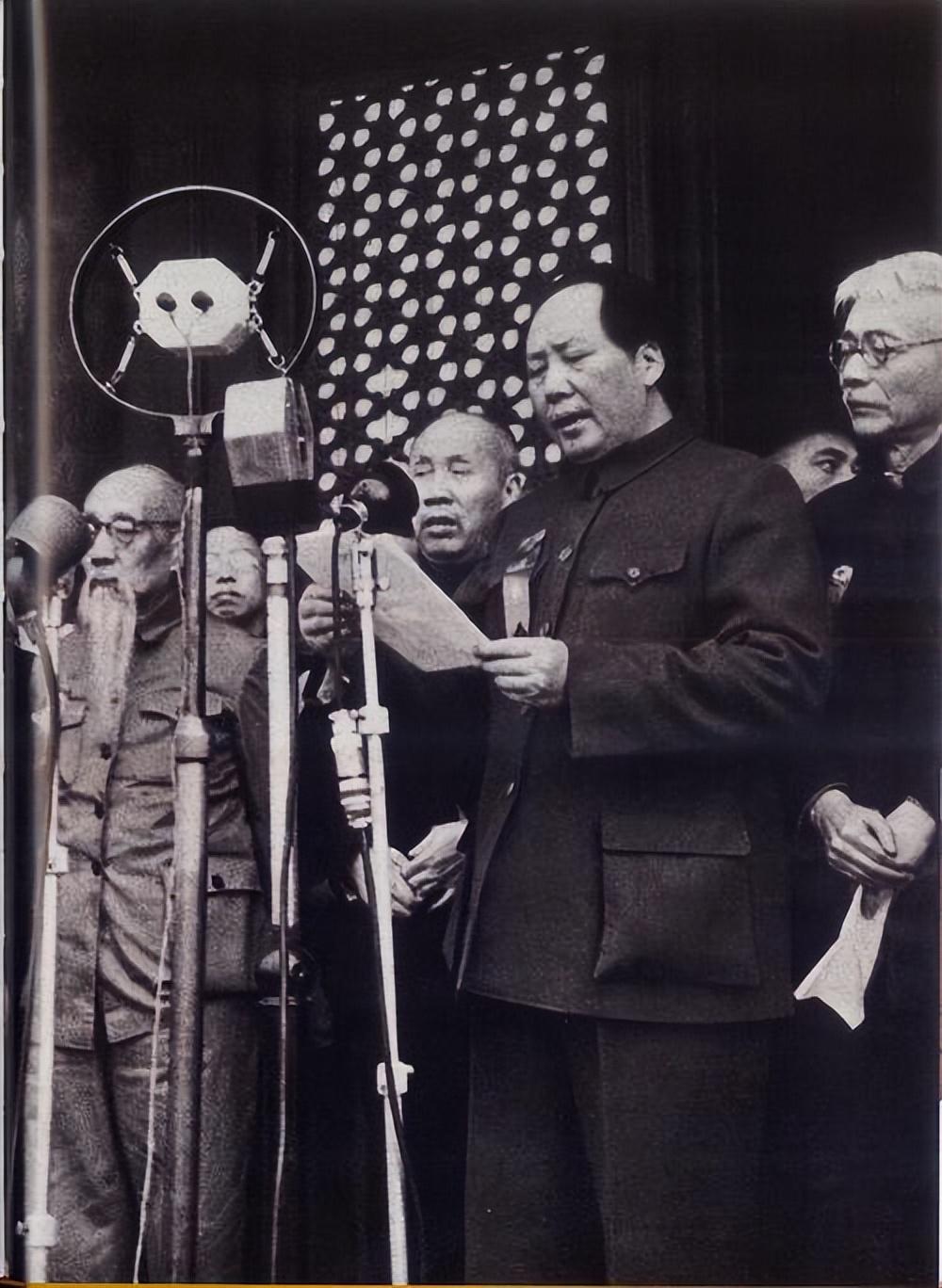

当时,中央高层决定用一幅巨型毛主席画像挂在天安门正中,作为开国典礼的核心视觉符号。为了确保画像能够准确表达毛主席的形象与气质,专门挑选了一张标准照片作为蓝本,并邀请了专业画家团队在极短时间内赶制完成。

这幅画像的创作过程并不简单。画家们不仅要还原毛主席的外貌特征,还要考虑整体画面的庄重感与仪式感。1949年9月,周令钊接到任务后,与陈若菊日夜投入创作,对每一个细节都反复推敲。哪怕是衣领的高低、衣扣的松紧,都要经过反复研究和修改。画像不是简单的复制,而是一种有意识的视觉塑造,既要像,又不能完全“照搬”,这也为后来的画像风格定下了基调。

从那以后,毛主席画像便成为天安门城楼上的固定存在。每年国庆前夕,都会重新绘制一幅新的画像替换旧的。这不仅是一种维护工作,更是一种象征性的更新和纪念,主动地传承着一段历史记忆。

很多人不理解,为何坚持使用画像而非照片?照片不是更真实、更方便吗?然而,这个问题本身忽略了一个前提:画像的存在,本就不只是为了展示现实的“真实”,而是要表达一种理想化的、精神层面的“形象”。

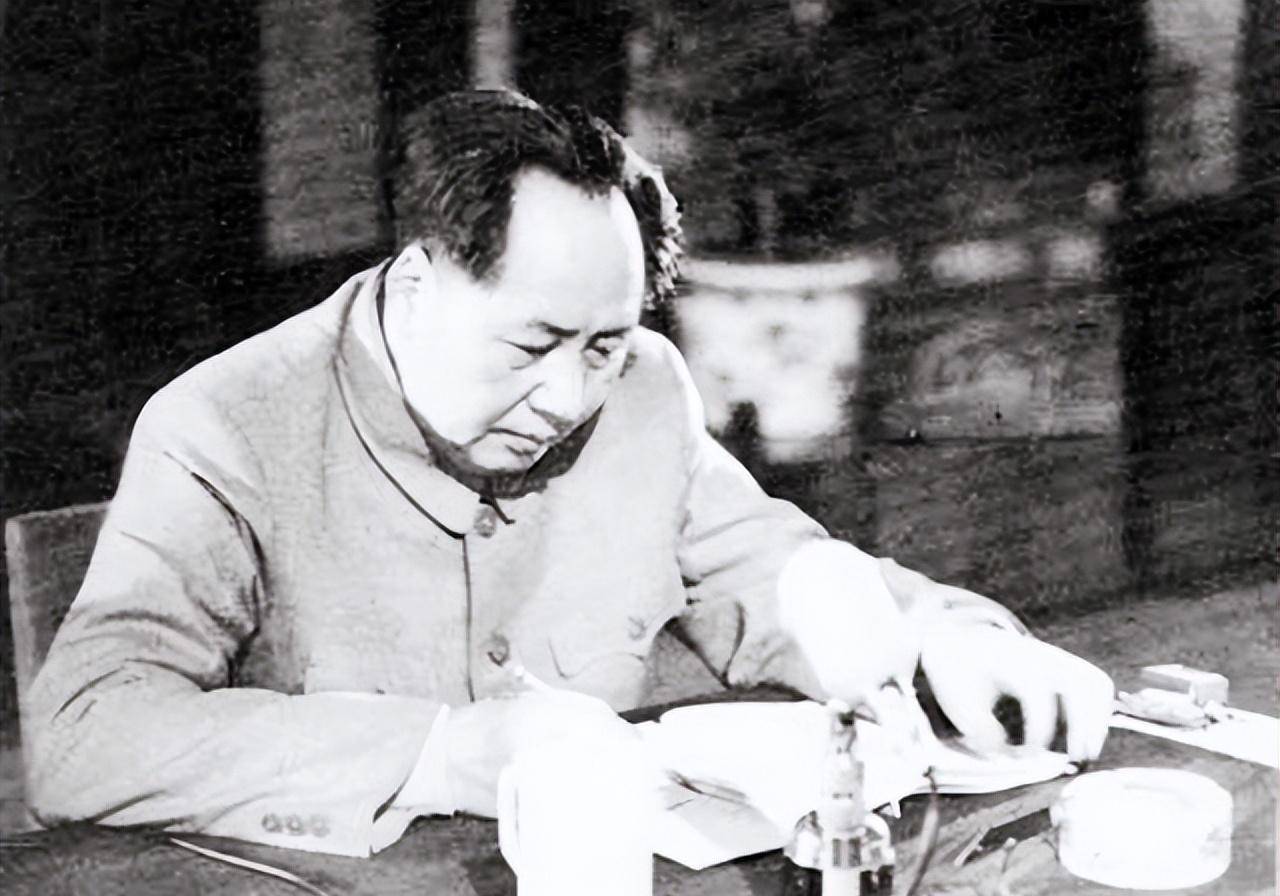

照片是对现实的直接记录,捕捉的是一瞬间。而画像则不同,它是经过加工和提炼后的表达。画家可以在细节上做出微调,让整个人物气质更集中、精神更饱满。比如眼神可以画得更坚定,嘴角可以微微上扬,整个人的状态可以呈现出一种更稳定、更庄重的感觉。

画家在创作时,不是单纯地“照着画”,而是要把毛主席的精神气质“理解”出来。每一代画师在接手画像任务时,都会反复研究毛主席的面貌特征和历史照片,然后结合时代的审美要求,对形象细节进行把控。照片虽然真实,但在表达情感、氛围和精神象征上,往往显得有些“冷”。而画像则可以通过色彩、光影、线条等方式,把毛主席的精神状态表达得更完整,更容易引发人们的情感共鸣,传达出一种庄重和纪念的氛围。

特别是在广场这种公共空间中,画像的视觉效果更加稳定、持久,不容易因为光线、角度等变化而影响观看体验。这些细节虽然不易察觉,但在现场感受是非常明显的。

几十年来,毛主席画像一直挂在天安门正中,从未缺席。毛主席的伟岸形象已经深深地融入到了中国人的集体记忆中。在很多人心中,这幅画像不仅仅是对毛主席的纪念,更是一种象征,代表着国家走过的岁月、经历的苦难和取得的成就。它是一种视觉上的“国家记忆”,也是一种精神上的“情感锚点”。

这种记忆不是靠口号塑造的,而是在每一次仰望中悄悄形成的。人们来到天安门,不论是第一次还是第十次,几乎都会不由自主地望向那幅画像。那是一种本能的情感反应,是对历史的尊重,也是对现实的确认。而画像本身的持续存在,也反映了中国在表达国家形象时的一种独特方式——不靠雕塑、不靠照片,而是选择用画笔,把一个历史人物以一种更柔和、更富情感的方式呈现出来。

这种方式不仅保留了历史的庄重感,也让人们更容易产生亲切感。这种坚持的传统,构建起了属于中国自己的视觉文化。

说到底,天安门上为什么不挂照片而要挂手绘画像?原因其实很简单:因为这不只是关于画的事,而是关于信念、关于表达、关于国家如何呈现自己的面貌。每一笔画下去的,不只是线条,而是一段历史的延续;每一次悬挂的,不只是画布,而是一种精神的确认。这幅画像之所以重要,是因为它代表了一种不间断的传承。

在这个快速变化的时代,很多东西都可以替代,但有些东西必须保留。毛主席画像就是这样一个存在,它不靠高科技、不靠新潮手段,却能牢牢扎根在亿万人的记忆中。这本身,就是一种力量。因此,不管怎么看、怎么问,天安门上为什么不挂照片而是坚持画像?答案其实很明白:我们不是为了图方便,而是为了表达一种更深层次的尊重和纪念。

天安门上的毛主席画像,挂得稳也挂得久。照片可以替代图像,但替代不了情感;图像能记录面容,但表达不了精神。这幅画像之所以一直在,是因为它承载的,不光是毛主席的形象,更是一段国家的记忆方式。

参考信息:

“国家形象”设计者周令钊:创作开国大典毛主席画像——环球网

天安门城楼上悬挂的毛主席像为啥挂画像不挂照片——河北农业