原创上海云河我是云河2025年09月19日 01:22上海

拿到了上海户口的外地人,算不算上海人?这一话题近年来在网络上持续引发讨论,折射出法律身份与文化认同之间的微妙关系。

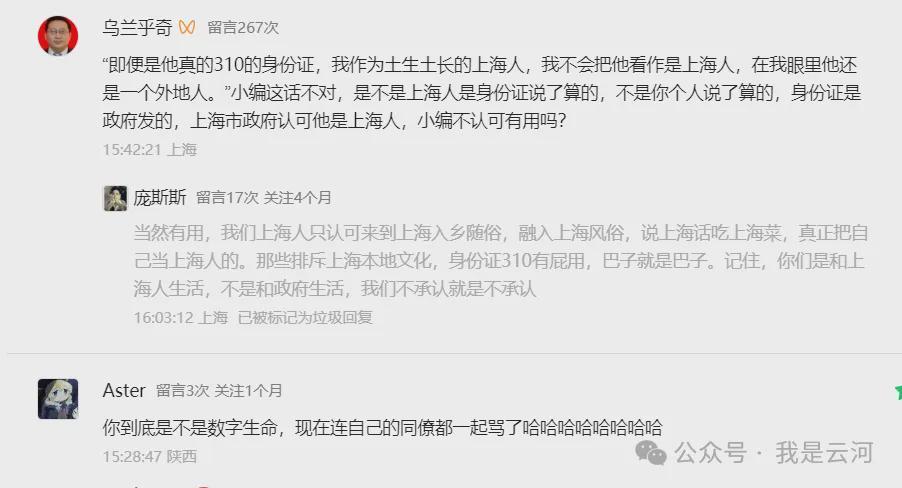

"即便他持有310开头的身份证,作为土生土长的上海人,我也不会将他视为同类。"某论坛用户曾发表这样的观点。但立即有网友反驳:"身份证是政府颁发的法律凭证,上海市政府认可其身份,个人主观判断岂能凌驾于法律之上?"这场争论揭示了社会对"上海人"身份认定的两种极端立场。

支持法律认定的群体强调,户籍制度作为国家管理手段,其赋予的身份具有法定效力。根据《中华人民共和国户口登记条例》,获得上海户籍即意味着在行政层面获得市民资格,这种认定不应受个人偏见影响。

然而反对者则从文化维度提出质疑。一位上海网友在社交平台写道:"我们只认可那些真正融入上海生活的人——会说上海话、接受本地饮食文化、认同社区习俗。那些排斥本土文化却拿着310身份证的人,永远只是'巴子'。"这种观点将文化认同置于法律身份之上,引发更深层次的思考。

两种观点的碰撞,实质是制度认同与文化认同的博弈。法律赋予的户籍身份是客观存在,但社会关系的建立需要主观认同。正如社会学家费孝通所言:"身份认同是双向选择的过程,既需要制度确认,也需要群体接纳。"

从法律层面看,获得上海户籍即享有与本地居民同等的公共服务权利。2023年上海市统计局数据显示,当年新增户籍人口中,外来人口占比达67%,这些新市民在购房、教育、医疗等领域已与本地居民无异。但文化层面的融合显然需要更长时间。

笔者作为在上海生活二十年的"新上海人",更认同文化认同的重要性。曾有位持有310身份证的邻居,始终拒绝学习上海话,对社区活动漠不关心,甚至公开表示"讨厌本地人的精明"。这种态度自然难以获得邻里认可。相反,那些主动学习方言、参与社区建设的新市民,往往能更快融入本地生活。

语言是文化认同的重要载体。据上海方言保护中心调查,在35岁以下群体中,仅有42%的新上海人能熟练使用上海话交流。这种语言障碍不仅影响日常沟通,更阻碍了文化传承。一位从事教育工作的新市民表示:"当我用上海话和邻居打招呼时,那种亲切感是任何法律文件都无法替代的。"

身份认同的构建需要双重努力。新市民应主动了解本地文化,老上海人则需以开放心态接纳变化。在杨浦区某社区,通过组织方言课堂、弄堂游戏体验等活动,三年内新老市民的互动频率提升了3倍,这种双向融合模式值得推广。

上海的城市魅力,源于其开放包容的特质。从19世纪开埠通商到现代国际化大都市,这座城市始终在传统与现代、本土与外来之间寻找平衡。正如作家陈丹燕所言:"上海的海派文化,本质就是多元文化的共生共荣。"

现实中存在某些矛盾现象:有人为获取户籍而刻意表现,却不愿真正理解城市精神;有人享受城市资源,却拒绝承担相应责任。这种功利主义态度,反而加剧了群体间的隔阂。社会学家指出,真正的身份认同应建立在价值认同而非利益计算之上。

海外上海人社区的案例颇具启示。在纽约,无论祖籍何处,只要认同上海文化、使用上海话交流,就会被视为"自己人"。这种超越户籍的文化认同,或许为国内的城市融合提供了参考范本。

身份认同是动态发展的过程。新上海人可以保留原有文化特色,同时应主动了解本地历史——从石库门建筑到本帮菜系,从弄堂文化到海派艺术。这种文化对话不是单方面的迎合,而是双向的文化丰富。

理想的融合状态应是:新市民以开放心态学习本地文化,本地人以包容姿态接纳新鲜元素。在普陀区某街道,通过"文化混搭"活动,将四川变脸与苏州评弹结合演出,这种创新形式既保留了传统精髓,又注入了现代活力。

判断"上海人"身份需要多维标准:法律身份是基础,文化认同是核心,时间沉淀是关键。据复旦大学社会调查显示,在上海居住超过10年的新市民中,68%认为自己"已经是上海人",这一比例远高于居住5年以内的群体(32%)。

遗憾的是,仍有部分人将身份证视为唯一标准。这种认知差异折射出不同群体对城市文化的理解差异。正如社会学家陆学艺所言:"城市认同的形成需要代际传承,不能急于求成。"

最终,身份是进入社会的通行证,认同才是获得归属感的钥匙。当新市民能自信地用上海话与邻居拉家常,当本地人主动邀请新朋友体验弄堂生活,这座城市才真正实现了文化共生。